|

동네 형들 따라 메뚜기를 잡으러 다니던 시절이 있었다. 그때는 들판만 나서면 메뚜기가 흔했다. 프라이팬에 기름을 두른 후 잡은 메뚜기를 넣고 불을 높이면 메뚜기들이 요란을 떨었다. '투둑 투둑' 거리던 그 소리와 감촉은 지금도 손끝에 생생하다. 물론 맛은 좋았다. 하지만 TV '주말의 명화'에서 '대지'를 본 후, 더는 메뚜기를 먹지 않았다. 아니 먹지 못했다. 시드니 프랭클린 감독의 1937년 작으로 기억되는데 하늘을 온통 덮은 메뚜기와 곡식을 갉아 먹는 메뚜기의 모습을 클로즈업 한 장면이 어린 나이에 너무 충격적이고 무서웠기 때문이다.

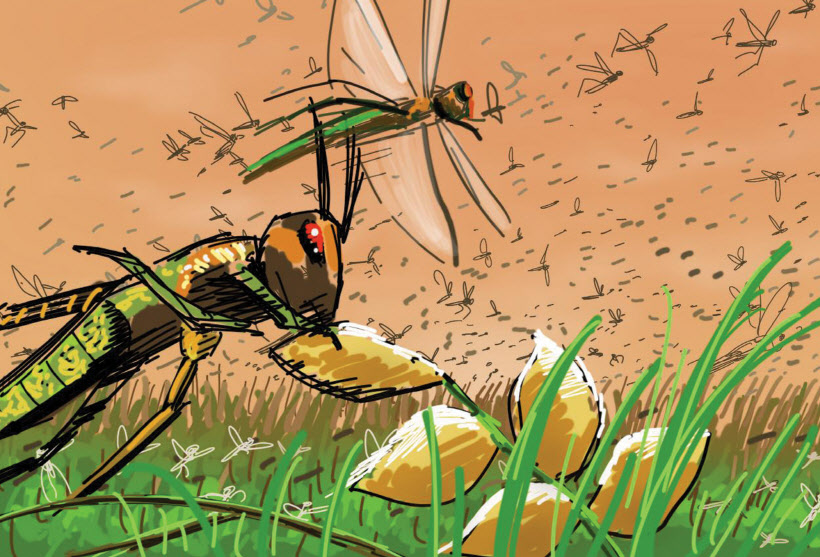

실제 메뚜기가 한데 몰려다니면 현실은 영화보다 더 끔찍하다. 영화의 원작인 펄 벅의 소설 '대지'는 메뚜기 떼의 습격을 이렇게 적고 있다. '검은 구름처럼 지평선 위에 걸치더니 이윽고 부채꼴로 퍼지면서 하늘을 까맣게 덮었다. 세상이 밤처럼 캄캄해지고 메뚜기들끼리 서로 부딪히는 소리가 천지를 진동했다. 내려앉은 곳은 잎사귀 하나 없는 황무지가 됐다.' 닥치는 대로 먹어치우며 왕성한 식욕을 자랑하는 이 메뚜기가 3∼6개월가량을 살면서 한 해 동안 4세대까지 번식을 이어가는 악명높은 '사막 메뚜기'다. 세대가 내려갈 때마다 그 수도 기하급수적으로 늘어 처음보다 10배가량 숫자가 불어난다.

사막 메뚜기떼는 아프리카에서 빈번하게 발생해 1천억 마리가 떼 지어 이동한다. 특히 최근 2년간 폭우가 내렸고 고온다습했던 이상 기후가 사막 메뚜기 떼가 번식하기 좋은 조건을 만들었다. 메뚜기떼의 출현 경로는 아직 명확지 않다. 건조한 사막에 비가 내린 후 땅속 메뚜기 알이 부화해 순식간에 개체 수가 늘어나면서 바람을 타고 하루 150㎞ 이동한다. 한 무리가 출몰하면 하루에 3만5천명분의 식량을 먹어 치운다.

지난해 말 에티오피아, 소말리아, 케냐 등 3개국을 초토화한 사막 메뚜기떼의 2차 습격이 시작돼 아프리카가 극심한 공포에 떨고 있다고 한다. 가뜩이나 코로나19로 고통을 겪고 있는데 또 다른 악재가 발생한 것이다. 메뚜기 떼는 1차습격 때처럼 중동과 파키스탄을 거쳐 인도와 중국 국경까지 이동할 전망이다. 전문가들은 메뚜기떼의 출현을 '인도양'의 수온 상승을 원인으로 보고 있다. 이젠 '메뚜기도 한 철'이라는 말도 함부로 쓰면 안 될 것 같다. 아프리카의 탄식이 하늘을 찌르고 있다.

/이영재 주필

<저작권자 ⓒ 경인일보 (www.kyeongin.com), 무단전재 및 수집, 재배포 금지>