“전사자들 유해발굴 등 명예 세워줘야”

휴전후 고향 덕적도서 이장·서기등 지내

신부님 권유로 혼혈아등 1천여명 보살펴

美 신자들에 수천통 편지 양부모 찾아줘

“아이들 성인된후도 연락·초청방문도…

경제 좋아졌지만 미혼모등에 고아 여전”

대한민국이 부유해지면서 입양갈 아이들도 없어질 것으로 생각했고요. 하지만 여전히 미혼모와 이혼 등의 문제로 고아들이 계속 생기고 있습니다.

65년 전 미군복을 입고 상륙작전에 참여한 스무 살 청년은 폭격으로 잿더미가 된 고향(인천) 땅을 밟았다.

휴전 후 40여년 간 전쟁 고아를 비롯해 미군 아버지와 한국 어머니 사이에서 태어난 아이들을 돌보며 입양을 주선했던 참전 용사는 고향에 핵폐기장이 설치된다는 정부의 결정에 70대의 나이에 공동 대표로서 전면에 나서 핵폐기장 철회를 위한 시민운동을 전개하기도 했다.

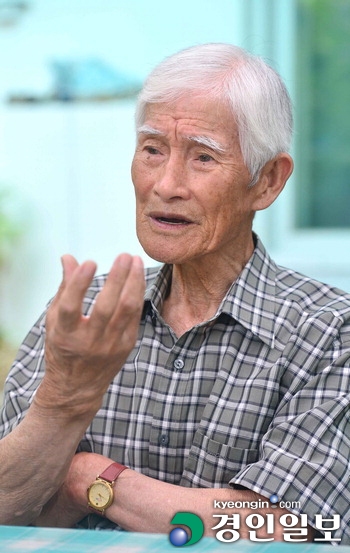

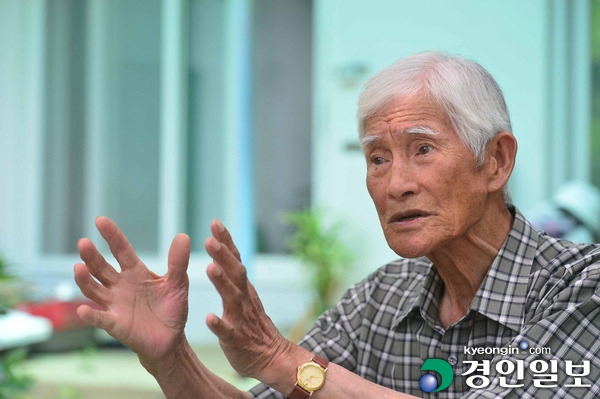

6월 말 인천광역시 옹진군 덕적도의 자택에서 만난 서재송(86)씨는 한국전쟁 참전에서부터 최근까지 60여년 간의 과정을 세 시간에 걸쳐 들려줬다.

“얼마나 폭격이 심했는지, 땅을 내딛는데 무릎까지 빠졌어요. 상륙한 곳은 내항으로, 지금 인천우체국이 있는 부근입니다. 주민들은 한 명도 보지를 못했습니다. 우리 사단(미 7사단)은 바로 숭의동 공설운동장으로 이동했습니다. 경기도 시흥 쪽 수수밭·콩밭에서 잤는데, 다음 날 일어나서 보니 인민군 시체가 즐비했어요.”

전쟁이 터졌을 때 서씨는 국립 부산수산대학교(현 부경대) 1학년이었다. 6월 25일 전쟁 발발 후 학교는 휴교했으며, 집에서 하숙비도 안 오는 상황에서 하숙집 주인도 “우리 가족들 살기도 벅차니 나가달라”고 하는 바람에 먹고 지내기 막막한 상황이었다.

호구지책으로 부산 국제시장에서 풀빵 장사를 시작했는데, 이튿날 미군에 징병됐다.

서씨는 “‘여기 있어도 고생인데, 젊은 사람으로서 나가서 싸우자’는 생각을 했다”고 말했다.

이후 배를 타고 일본 요코하마로 이동한 서씨는 1주일 동안 밤낮으로 상륙작전과 전투에서 처해질 수 있는 상황을 가정한 훈련을 받았다. 매일같이 군복은 땀에 절어 허옇게 변했다.

9월 초 다시 부산으로 돌아왔다. 얼마 후 7사단을 태운 배는 제주도를 돌았다.

“동해로 가면 원산이고, 서해로 가면 군산 아니면 인천, 해주로 상륙작전을 할 것으로 예상하고 있었어요. 제주도를 도는 모습을 보면서 서해로 가는 걸로 확신했습니다. 그러다가 얼마를 갔는데, 덕적도의 밧지름 모래 사장이 빤히 보이지 않겠어요. 인천으로 가는 걸 확신한 순간이었습니다.”

상륙작전을 감행할 당시 특별한 반격은 없었다. 이미 폭격으로 쑥대밭을 만들었기 때문이다.

고향 땅을 밟은 아쉬움도 잠시, 곧 기차로 시흥, 안양, 여주, 충주를 거쳐 다시 부산으로 내려갔다고 한다.

곧 이어 원산 위 이원으로 다시 상륙했다. 서씨는 삼수·갑산 전투와 혜산진 전투, 장진호 전투, 흥남부두 철군 등 한국전의 주요 전장에 있었다.

그 중 1950년 혹한의 장진호 전투가 가장 참혹했다고 회상했다.

“장진호에서 아군 5천명이 죽었을 거예요. 낙하산으로 보급품을 받았는데, 미군과 중공군이 서로 그 보급품을 따내려 했고, 얼어서 물이 안 나오는 우물에 물을 퍼내기 위해 들어갔다가 모두 죽었던 일도 있었습니다. 동상으로 팔과 발이 썩는 모습도 많이 봤고요.”

밀고 밀리는 전쟁이 이어진 가운데 이곳저곳 지원을 한 서씨는 휴전 후 한국군에 편입해 문산에서 포로 교환 등의 임무에 차출됐다. 이후 만 4년의 군 생활을 마치고 일등중사로 제대했다.

한국전쟁에 관한 이야기를 마무리하면서 서씨는 정부가 나서서 조국을 위해 희생한 사람들의 명예를 세워줘야 한다고 제언했다.

“한국전쟁으로 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까. 미국은 북한에 와서 유해도 발굴해 갑니다. 우리도 조국을 위해 희생한 사람들의 한을 풀어줘야 합니다. 어떤 전투에서 어떻게 죽었는지를 가족들에게 알려줄 필요가 있습니다. 과학기술이 발달한 현재 DNA 분석 등을 통해 보다 쉽게 전사자의 가족을 찾을 수 있을 것입니다. 또한, 한국전쟁에 자발적으로 참전한 재일학도의용군은 전쟁 후 돌아가려하니, 입국 허가가 안나와서 못 가고 있는 현실입니다. 일본 측도 문제가 있지만, 우리 정부에서 도움을 줘야 할 것으로 보입니다. 저도 학생으로 참전했었지만, 가족을 못 찾아가는 모습을 보면서 마음이 아팠습니다. 미국 뉴욕 맨해튼에는 한국전쟁 참전 인원과 전사한 사람 등 위령탑이 잘 세워져 있습니다. 우리도 참조해야 할 부분입니다.”

제대 후 고향인 덕적도로 돌아온 서씨는 전쟁 후 어려워진 가정 형편으로 인해 복학을 포기했다. 대신 전쟁 후 설립된 덕적고등공민학교 교사로서 3년간 활동했으며, 덕적면 서포1리 이장으로 2년 가까이 근무했다. 곧 이어 덕적면 서기로 1년 정도 일했다.

“1962년 연평도 본당 신부로 부임한 최 신부님이 면 일을 관두고 같이 일하자는 제안을 하셨어요. 6개월을 고민하다가 신부님과 보다 뜻있는 일을 하기로 마음 먹었습니다. 그 분이 1966년에 덕적에 부임하시면서 본격적으로 함께 고아들을 살피는 일을 했습니다.”

최 신부가 바닷일을 하다가 태풍에 부모를 잃고 고아가 된 아이들을 한두 명씩 데려오기 시작하면서 공소회장인 그의 집은 금세 고아원이 되어버렸다.

최 신부와 서씨, 서씨의 아내 인현애(84)씨는 덕적에서부터 인천 송현동 본당, 부평3동 본당 등을 옮겨 다니면서 아이들을 돌봤다.

전쟁 고아를 비롯해 미군과 한국 여성 사이에서 태어난 혼혈아 등이 모이면서 적을 때 15명, 많을 때는 30명의 아이들이 북새통을 이루며 살았다. 평균적으로 3년 정도 있다가 양 부모를 찾아 떠났다.

“학교에서 소풍이나 운동회가 열릴 때면 일일이 도시락을 싸줄 수가 없어서 지게꾼을 사서 밥을 실어 날랐어요.”

이렇게 입양 보낸 아이들의 수가 40년 동안 1천600명이다. 입양이 안 된 단 한 명의 어린이는 서씨의 큰 딸이 입양해 돌보고 있다.

나이가 어려 입양이 쉬운 아이들은 입양기관으로 보냈고, 서씨는 연령이 차거나 장애가 있는 어린이들을 직접 입양시켰다.

주로 미국 가톨릭 신자들을 대상으로 서씨는 성탄절과 부활절 때 1천 통씩 미국에 편지를 보냈다. 입양을 기다리는 아이들의 사진과 신상을 기록한 편지를 보내고, 상대방이 입양을 원한다고 답장이 오면 보내는 형태로 진행했다.

입양 후에는 사후관리도 했다. 서씨는 1982년 최 신부와 함께 미국에 처음으로 간 이후 2년에 한번 꼴로 아이들을 만나고 있다.

미국에 가면 지금은 성인이 된 자식들이 서로 연락해서 한 곳에 모인다. 만사를 제쳐놓고 공항에 마중을 나오는 자식도 있다.

“지금도 저와 집사람을 찾아 많이들 오고 있습니다. 집사람이 아파서 입원했을 땐 미국에서 병문안 온 아이도 있었고요. 오는 9월 17일에는 초대 받아서 미국에 다녀올 예정입니다.”

1994년 부평의 ‘성 원선시오의 집’을 정리한 이후 고아들을 보살피진 않고 있지만, 여전히 사후관리를 비롯해 일을 놓지 못하고 있다.

“요즘도 결혼식 날짜를 정해 놓고 비행기 표를 보내오는 아들도 있고, 친부모를 찾아 달라는 딸도 있어요. 아직 일을 멈추지 못하는 이유입니다.”

성 원선시오의 집을 정리한 12월 초 덕적도 바로 옆 굴업도에 정부가 핵폐기장을 추진한다는 사실이 언론을 통해 알려졌다.

서씨는 굴업도 핵폐기물 처리장 건설 결사반대 덕적면 투쟁위원회의 부위원장으로 임명됐다. 이후 공동대표로 활동하면서 1년여의 활동 끝에 ‘굴업도 핵폐기장 지정·고시 해제’를 이끌어낸다.

“돌이켜 보면, 정부의 잘못된 결정이었죠. 당시 아홉 가구 정도였던 굴업도에 핵폐기장을 설치하는 게 쉬울 걸로 예상했던 거 같아요. 덕적주민들 상당수가 반대를 했기 때문에 인천의 각계각처에서 도움을 받을 수 있었어요. 당시 핵폐기장을 찬성했던 주민과 반대했던 주민 간에 여전히 앙금이 남아 있어요. 반대를 주장했던 많은 사람들은 대의적으로 봤을 때 정의로운 결정을 내렸다고 생각합니다.”

인터뷰를 마무리 하면서 서씨에게 우리 사회가 과거보다 살기 좋아졌다고 생각하는지를 물었다.

“한국전쟁으로 민족 간에 쓰라린 일을 겪고, 고아들이 생기면서 그들을 보살피고 입양시키는 일을 시작했습니다. 대한민국이 부유해지면서 입양갈 아이들도 없어질 것으로 생각했고요. 하지만 여전히 미혼모와 이혼 등의 문제로 고아들이 계속 생기고 있습니다. 현재 다문화 가정이 일반화되면서 혼혈아에 대한 멸시는 없어졌다고 생각합니다. 입양 문제가 하루속히 우리 국가 안에서 해결되었으면 하는 바람입니다.”

▲ 1929년 경기도 부천군(현 인천광역시 옹진군) 덕적면 출생

▲ 1950년 국립 부산수산대학교 입학 한국전쟁 발발로 입대

▲ 1954년 일등 중사로 제대

▲ 1961~1962년 부천군 덕적면 서포1리 이장

▲ 1966~1980년 성 가정 원장

▲ 1980~1994년 성 원선시오의 집 원장

▲ 1995년 굴업도 핵폐기물 처리장 건설 결사반대 덕적면 투쟁위원회의 공동대표

▲ 2001~현재 덕적 천주교회 사목회장

/글 = 김영준기자 kyj@kyeongin.com · 사진 =임순석기자 sseok@kyeongin.com