일제 패망후 인천 대표문인들 의기투합 ‘대중일보’로 지역소통 시작

인천신보·기호일보… 1960년대 경기매일·연합신문·경기일보 ‘3강’

군사정권 언론 통폐합 아픔 딛고 ‘인천·경기 대표 정론지’로 거듭나

경인일보는 해방 직후 인천지역 첫 신문인 ‘대중일보’(大衆日報)로 태어나 수도권 언론의 중추적 기능을 수행하고 있다. 인천은 경인일보가 태어난 곳이고, 지금껏 살아온 터전이다.

물론 긍정적인 일만 있었던 건 아니다. 군사 정부의 언론 통폐합 정책을 감내해야 했고, 유신 정권에 날카로운 칼끝을 겨누지 못했다. 검열하는 정권에 맞서지 못한 채 억눌려 있었던 시기도 있었다. 이 역시 경인일보 70년에 새겨진 역사다.

이런 역사의 굴곡 속에서도 경인일보는 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아가고 있다. 오랜 시간의 무게는 성장의 자양분이다.

대중일보는 창간사에서 “오직 불편부당의 진정한 언론의 사명을 다할 것을 만천하 독자에게 공약한다”고 했다. 그리고 지금의 경인일보로 이어지는 맥박은 지금도 쉼 없이 뛰고 있다.

#해방. 그리고 대중일보

대중일보는 해방 두 달이 채 지나지 않은 1945년 10월 7일 ‘창간호’를 발간했다. 인천엔 일제강점기의 신문 제작·보급 인프라가 남아있었다. 자본력도 어느 정도 갖추고 있었다. 일제가 패망한 뒤 ‘주체적 언로’를 확보하고자 했던 ‘개항장 지식인’들도 많았다. 신문을 만들 인적·물적 기반이 그만큼 탄탄했다.

대중일보는 의사 고주철이 창간했다. 그는 우리나라 최초의 미술사학자인 고유섭의 숙부다. 개항기 인천의 의사들은 본업뿐만 아니라 언론, 문화 등 다양한 분야의 활동에 관심이 많았다고 한다. 창간 이사장 송수안은 일제시대 때 일본어 신문 조선시보, 매일신보 인천지사장을 맡았던 인물로, 신문의 역할과 가능성을 알고 있었다.

창간 공무국장 이종윤은 일본 도쿄고등공예학교 인쇄과를 나와 일본 마이니치 신문에서 근무한 뒤 1927년부터 선영사라는 이름의 인쇄소를 운영했다. 편집국장 엄흥섭을 비롯해 김도인, 진종혁, 김차영, 손계언, 이원창 등 편집국 기자들도 당대 이름을 날리던 문인이 많았다.

#창간 초기 보도 성향의 변화

대중일보는 창간 초기 좌익적 이념 성향을 보인다. 창간호에 대표적 좌파 시인 임화의 시를 축시로 받아 실을 정도였다. 편집국장 엄흥섭은 당시 좌익 문학인들의 모임인 조선프롤레타리아문학동맹 회원으로도 활동한 인물이다. 대중일보의 이런 좌익적 이념 성향은 오랜 기간 지속하지 못했던 것으로 보인다.

미·소 신탁통치 논란 과정에서 대중일보의 보도는 ‘반대 유지’로 당시 우익계 신문으로 평가받는 동아일보와 유사했다. 1946년 1월 엄흥섭과 대중일보 소속 기자 일부가 퇴사하는데, 대중일보의 논조 문제 때문이었던 것으로 해석되고 있다.

편집국장 엄흥섭 등 대중일보 퇴직기자를 주축으로 같은 해 3월 인천신문이 만들어지는데, 인천신문은 지나친 좌익 논조로 창간 초기 필화사건을 겪기도 했다.

인천신문이 비록 일시적이었지만 한때 노골적으로 좌경화해 그와는 반대 논진을 펴고 있는 대중일보와 대결하는 방향으로 기울어졌다고 1973년에 나온 ‘인천시사’는 기술하고 있다. 대중일보에 누가 근무하느냐에 따라 신문의 논조가 좌우를 오간 것이다.

당시 언론의 좌경화와 진보주의적 색채를 견제하던 미군정(美軍政)의 언론정책 등 정치적 환경도 대중일보 성향 변화에 요인이 됐다는 평가가 있다.

#군사정권의 강압, 3사통합

대중일보는 이후 인천신보(1950년 9월), 기호일보(1957년 7월), 경기매일신문(1960년 7월)으로 여러 차례 이름을 바꿨다. 경기매일신문은 1960년대 인천신문(1960년 창간), 경기일보(1966년 창간) 등과 3강 체제를 유지했다.

경기매일신문은 ‘만년 야당지로서의 지조와 기개’를 중시하고, 인천신문은 지역 문화 창달의 역할에 치중했다고 한다.

창간사에서 ‘의견 형성력’을 강조했던 경기일보는 의제 설정 능력을 중시했던 것으로 보인다. 이들 신문은 당시 경기도 중심도시였던 인천에 본사를 뒀는데, 도내 전역으로 신문망 확대를 추진했다. 경기도 주요 도시에 지사망 시스템도 갖췄다.

1960년대 후반 서울에 있던 경기도청이 수원으로 이전하자, 인천·경기지역 언론 지형에 지각변동이 생겼다. 경기연합일보로 제호를 바꾼 인천신문은 1969년 수원 교동으로 본사를 옮기고 제호를 연합신문으로 바꿨다.

군사 정권의 강압적 언론 통합 조치로 ‘3강’ 경기매일신문, 경기일보, 연합신문은 통합돼 1973년 9월 1일 경기신문으로 출발한다.

본사 소재지는 수원이었다. 경기매일신문 발행인이었던 송수안(대중일보 창간 이사장)은 통합에 끝까지 반대했지만 군사 정권의 압력은 컸다. 당시 인천을 비롯해 전국에서 신문은 11개에 달했다.

경기신문은 1면 제호 바로 밑에 ‘본보는…(중략)… 자율적으로 통합한 신문입니다’란 문구를 한동안 내보내며 갑작스러운 통합으로 혼란을 겪을 수밖에 없던 독자들에게 ‘자율통합’임을 애써 부각했다.

#아픔 속에도 놓치지 않았던 인천

경기신문 편집국은 경기매일신문, 경기일보, 연합신문 출신 기자들이 섞여 구성됐다. 경기일보 편집부국장 출신인 조창환이 경기신문 초대 편집국장을 맡았고, 편집부국장도 경기일보 출신 기자가 맡게 됐다. 편집 방향은 통합 이전과 이후가 크게 달라지지 않았다는 게 당시 일했던 기자들의 중론이다.

인천은 서울지사나 의정부지사보다 격이 높은 ‘분사(分社)’ 형태로 운영됐다.

경기신문 인천분사 기자 수는 총 15명으로, 경기매일신문 출신 4명, 경기일보 출신 5명, 연합신문 출신 6명이었다. 이는 경기신문 본사의 기자(데스크 포함) 12명보다 많은 숫자였다. 경기매일신문 편집국장이었던 김형희가 인천분사 편집책임자를 맡았다.

3사 통합 이후 언론계에 남은 이들이 있었지만, 떠나야 했던 사람들도 상당수였다. 1972~1973년 전국언론인방명록을 보면 최소한 100명 이상이 직장을 잃었을 것으로 추정된다.

인천을 기록하는 경기신문 기자들은 쉬지 않았다. 당시 정치적·사회적 아픔 속에서도 신문의 비판 기능을 잃지 않았다. 밤낮없이 일하는 소방관, 간호사, 경찰관 등을 취재한 ‘심야의 역군’ 시리즈를 비롯해 인천에서 벌어지는 다양한 일을 보도했다. 1973년 9월 1일부터 1979년 12월 31일까지 경기신문에 소개된 인천 기사는 약 2만 3천 건에 이른다.

#경인일보의 뿌리는 인천

경기신문은 1982년 3월 경인일보로 제호를 바꿨다. 인천이 직할시로 승격되면서 나온 자연스러운 조치였다. 신군부의 ‘1도 1사’ 정책은 1987년 언론기본법 폐기로 끝이 난다.

언론 자유화 이후 경기일보, 인천신문(현 인천일보), 기호신문(현 기호일보) 등이 창간됐다.

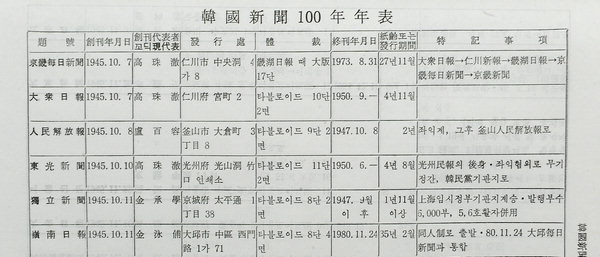

‘한국 신문 100년 연표’는 인천에서 창간된 대중일보에서 인천신보, 기호일보, 경기매일신문, 경기신문으로 이어지는 경인일보의 흐름을 명시하고 있다.

이 연표는 한국 언론계에서 ‘영원한 사회부장’으로 추앙받는 고(故) 오소백 기자의 대표작 ‘기자가 되려면’에 수록돼 있다.

경인일보의 뿌리는 인천에 있다. 인천에서 창간한 대중일보를 시작으로, 역사의 곡절을 거치면서 70년간 꾸준히 성장했다. 그리고 경인일보는 뿌리 인천과 함께 호흡하면서 변함없이 더욱 성장할 것이다.

/이현준기자 uplhj@kyeongin.com

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)