“지금 나는 목소리가 없습니다. 대신 내 이야기를 밖에 전해줄 사람들을 믿고 싶습니다.”

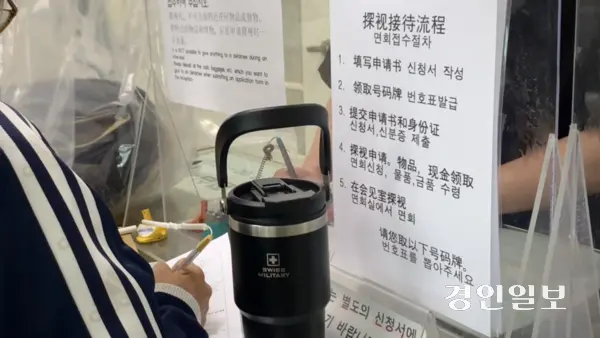

7일 오전 화성외국인보호소. 이날은 2주에 한 번 수요일마다 열리는 시민모임 ‘마중’의 면회 날이었다. 호출벨을 누르고 잠시 기다리자 난민신청자인 나이지리아 출신 V씨(4월29일자 7면 보도)가 모습을 드러냈다. 3.3㎡ 남짓한 좁은 공간, 투명 아크릴판 너머 수화기를 통해 전해진 그의 목소리는 작은 스피커로 희미하게 울려 나왔다. 귀를 바짝 기울여야 들을 수 있었지만 절박함은 분명하게 전해졌다.

V씨는 난민 재신청을 준비하던 중 20개월 넘게 이곳에 구금돼 있다. 지난달 18일 보호소 측은 20여 명의 직원들을 투입해 그에게 머리 보호대, 수갑, 밧줄을 채운 채 인천공항으로 이송했지만 출국 직전 항공사 직원의 문제 제기로 송환은 무산됐다. 그는 “그때까지 목적지도 이유도 아무도 설명하지 않았고 관련 문서도 전혀 받지 못한 채 그냥 끌려갔다”고 말했다.

면회 중 그는 잠시 말을 멈추더니 수화기를 든 한 손을 내려 팔목을 들어 보였다. 거칠게 채워졌던 수갑 자국은 이제 흐릿해졌지만, 당시 손과 발이 모두 묶여 완전히 무력할 수밖에 없었다고 했다. 그는 “범죄자가 아니고 체류 문제로 여기에 있었을 뿐인데 왜 이송되는지 몰랐다. 항의했지만 그건 내게 의견을 물어본 게 아니라 내가 일방적으로 외친 말이었다”고 전했다.

이어지는 불투명한 상황 속에서 난민 지위 인정 관련 재판 절차 역시 혼란스러웠다. 그는 “언제 재판을 받는지, 내가 뭘 할 수 있는지조차 몰랐다”며 “지난해 5~7월간 예정돼 있던 재판에 단 한 차례도 호송되지 않아 출석할 수 없었고 그로 인해 재판에 참여할 기회를 잃었다”고 주장했다.

무엇보다 현재까지 이어지는 심리적 고통은 깊었다. V씨는 “저항하던 그날 나를 덮쳤던 20명의 보호소 직원들과 다시 같은 공간에서 지내야 한다는 게 너무 고통스럽다”며 “그 순간들이 계속 머릿속에서 반복된다. 한 공간에서 그들과 마주치는 것 자체가 큰 공포다. 벗어날 수 없는 것 같다”고 호소했다.

면회가 끝나갈 무렵, V씨에게 한국으로 온 이유를 묻자 그는 “좋은 삶, 안전을 위해서였다”고 답했다. 그러면서 그는 “언제 재판을 받는지, 무엇을 할 수 있는지조차 몰랐다. 중요한 일들이 나를 빼놓고 결정됐다. 나는 그저 방 안에 갇혀 있을 뿐”이라고 토로했다.

이날 동행한 심아정 ‘마중’ 활동가는 “강제송환 과정에서 충분한 설명과 문서 등으로 고지가 이뤄지지 않은 점, 재판받을 권리가 사실상 차단된 점은 모두 심각한 인권 침해”라고 지적했다.

이와 관련 화성외국인보호소 측은 “법무부에 문의하라”는 입장을 밝혔다.

/유혜연기자 pi@kyeongin.com

![28개월 구금뒤 ‘추방’… 보호보다 ‘정리’ 급했던 법무부 [보호란 이름의 감옥, 추방 앞의 사람들·(1)]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/29/news-p.v1.20250428.57da87459f744a0ea90e8ed6f550f66c_R.jpeg)