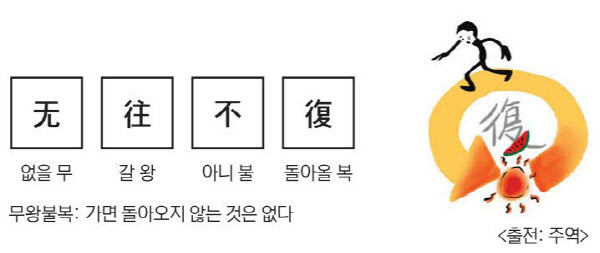

한 번 가버린 청춘은 돌아오지 못하고 사람이 죽으면 다시는 돌아오지 못한다. 반면에 무더웠던 여름은 다시 돌아오고 추웠던 겨울도 어김없이 다시 돌아온다. 돌아오지 못함을 한탄하는 것은 무상(無常)을 읊조리는 것이고 돌아옴을 당연하게 받아들이는 것은 유상(有常)에 익숙함이다. 무상은 일정함이 없음이고 유상은 일정함이 있음이다. 부처님도 모든 존재는 고정된 실체가 없이 늘 변화하기 때문에 일정함을 기약할 수 없다고 하여 무상을 설파하셨다. 무상이 깊은 진리의 차원에서 보면 가까운 것 같다. 사랑하는 이가 세상을 떠나면 받아들이기 힘든 것처럼 무상은 진리이지만 우리는 익숙하고 당연하게 받아들이기 힘들다. 반면에 늘 돌아오는 계절과 같이 사람들이 나고 죽은 일은 당연하게 여기고 익숙하게 받아들인다. 똑 같이 사람이 죽는데 한 사건은 무상으로 다가오고 한 사건은 유상으로 다가온다. 그러니 무상과 유상은 주관적인 심사와 연관을 가지고 체감되는 것 같다. 그래서 다시 돌아오면 좋겠다고 생각한 것은 절대 돌아올 수 없고 다시는 되풀이 되지 않았으면 좋겠다고 생각한 것은 반드시 되풀이 된다. 사랑하는 이가 살아 돌아오길 바라나 불가능하고 아픈 역사가 되풀이되질 않길 바라나 반드시 되풀이 되곤 한다. 이는 우리의 의식이 무상의 진리를 못 본 체하면서 유상에 길들여져 있기 때문이다. "작년의 무더위가 갔나 싶었는데 다시 돌아온다." 이렇게 생각하며 살아간다. 주역에서는 이런 생각을 아픈 역사의 되풀이에 대해 적용해보라고 한다. 힘이 없어 강국의 침탈을 받은 역사를 포함하여 아픈 역사는 되풀이되니 대비를 하는데 이 아이디어를 쓰라고 한다.

/철산(哲山) 최정준 (동방문화대학원대학교 미래예측학과 교수)

![만년 잠룡, 승천 기회는 지금? 경기도지사 30년 대선 도전기 [이슈&스토리]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.2ce9593fa016453ead01b3f98fbcac16_R.jpg)

![국민의힘 대선후보 교체 파장… 인천시당 직격탄 [인천 정가 레이더]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250510.6297cc27da694f6695f4cb9084e91384_R.jpg)

![[스포츠 시시콜콜] 만나면 반갑다 라이벌전… 팬들 경기장 부르는 이 맛](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.ea479dbf6bce472692d39724ad9b82fb_R.jpg)