섬 안에 숨어있던 선감학원의 이야기가 세상 밖에 나온 것은 목격자의 용기 덕이다. 선감학원 부원장이었던 아버지를 따라 선감도에 왔던 일본인 이하라 히로미츠가 눈감아야 했던 유년의 기억을 끄집어낸 덕분에 일제 당시, 억울했던 선감 소년들의 삶이 세상에 알려졌다.

그러나 그의 용기가 무색하게, 그것이 끝이었다. 광복을 맞고 대한민국, 그리고 경기도가 선감학원을 운영하는 30여년 간 소년들의 삶은 그 이전과 변한 것이 없었다. 운영의 주체만 달라졌을 뿐, 소년들은 계속 부랑아가 돼야 했고 노예와 다름없이 살아야 했었다. 그럼에도 우리가 선감학원을 기억하는 건 일제시대의 소년이다.

소년들은 기다렸다. 그때도, 지금도 우리 모두가 알고 있었던 그 사실을 용기 있게 꺼내 함께 공감하고 위로하길 기다렸다. 지켜주지 못해 미안했다고, 손 내밀어 주지 못해 마음이 아팠다고.

선감학원 특별기획 세번째 이야기는 '우리 모두의 이야기'다. 가장 전하고 싶었던 그 이야기들을 조각조각, 어렵게 모았다. 동시대를 살고 있는 우리가 아직 그 섬에 버려진 소년을 기억하고 공감하며 위로하는 마음으로. → 편집자 주·관련기사 3면 ([선감학원 특별기획 PART3·(1)] 우리 모두 알고 있었다)

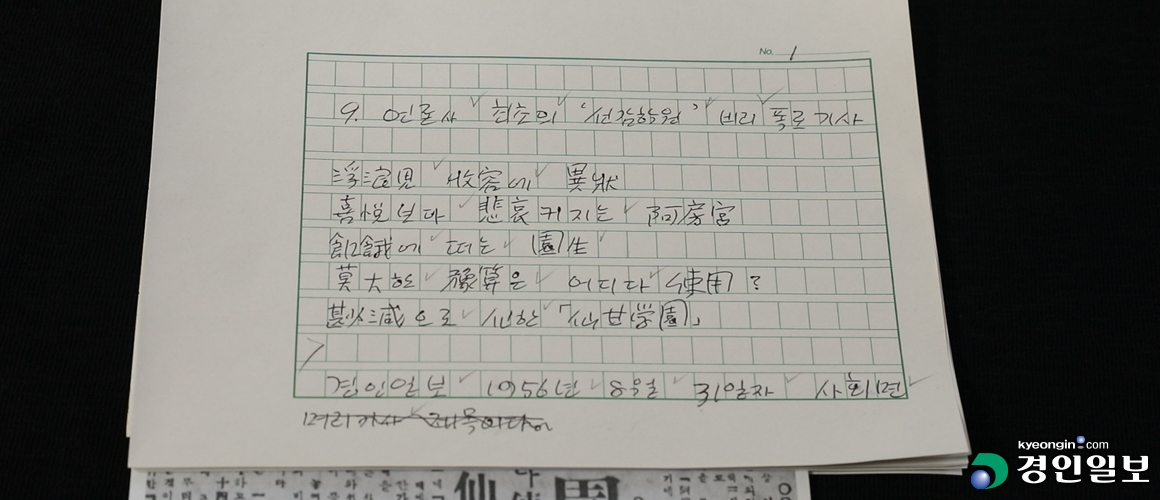

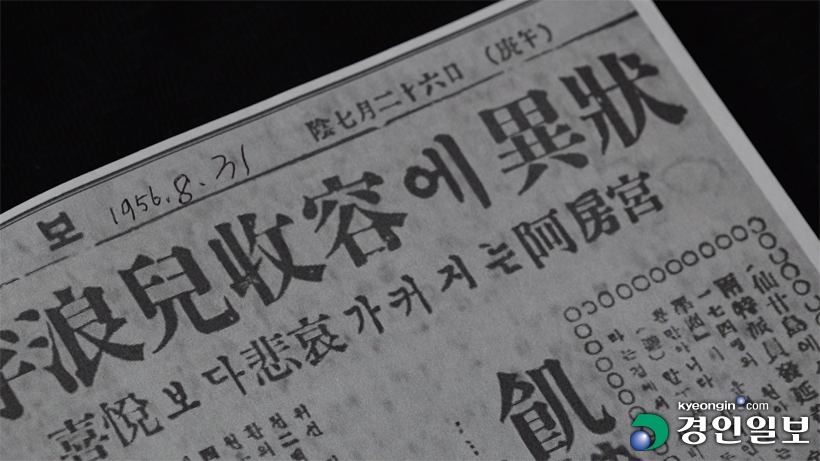

1956년 공익제보에 '참상' 기사화

"선감도를 탈출하려는 아이들이 바다에 뛰어들어 죽고 있습니다."

1956년 여름, 당시 윤상철 경인일보(본보와 다른 언론사로 1962년 폐간됨) 기자에게 전화 한 통이 걸려왔다. 경기도가 운영하는 아동복지시설인 '선감학원'에서 원생들에게 예산을 제대로 쓰지 않는다는 '공익 제보'였다. 윤 기자는 당시 편집부 기자였던 이창식 기자와 선감도로 향했다.

낯선 이들이 나타나자, 선감학원은 경계 태세에 들어갔다. 원생을 만나고 싶다는 기자에 "수업 중이다", "수련 중이다"로 일관하며 막아섰고, 예산 집행 문제를 물어도 "애들한테 먹일 것 먹이고 줄 거 주고 입힐 거 다 입혔다"는 답변만 반복했다.

그러던 중, 우연히 원생 한 명과 마주쳤다. 당시를 떠올리며 이창식 기자(현 경인일보 전 편집국장)는 고개를 저었다.

"그때가 8월 한여름이었는데, 아이들 옷이 여간 남루한 게 아니야. 13~18세이면 한창 영양을 보충해줘야 하는데, 삐쩍 마르고 새까맣더라고. 때가 낀 것이 제대로 먹지 못한 것 같았고…." 보이는 모습만 봐도 아이들이 제대로 돌봄을 받지 못한다는 것을 직감할 수 있었다.

원생들의 생활관도 볼 수 있었는데, 흡사 군대 내무반과 같은 모습이었다. 침상 위에 놓인 국방색 모포를 들추니, 곳곳에 구멍이 숭숭 뚫려 있었다. "원생들이 생활하는 건물이었는데, 양쪽에 침상이 있고 모포만 위에 놓여 있더라고. 깔끔하지도 않았어요. 우중충하고 전기가 들어오는지도 모를 만큼 어두웠어요."

조각조각 흩어진 당시 이야기 모아

그렇게 1956년 8월 31일 '기아에 떠는 원생' 제목의 기사가 보도됐다. 육지와 떨어진 섬에 숨어있던 소년들의 비극이 처음으로 세상과 마주한 순간이었다.

두 기자는 추가 취재를 시도했지만 결국 하지 못했다. 보도 이후 경찰서에 불려가야 했고 선감학원은 더 폐쇄적으로 변했다. 새로운 사실이 더 나오지 못했고, 그렇게 선감학원 취재는 끝이 났다.

/특별취재팀

※특별취재팀

정치부 공지영 차장, 신현정·고건 기자, 사회교육부 배재흥·김동한 기자, 디지털콘텐츠팀 김동현 기자

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)