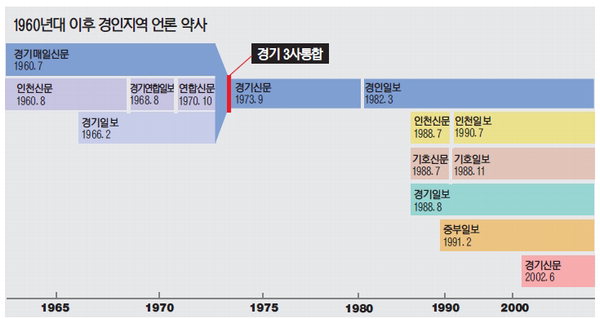

1973년 언론3사 통합 도청소재지에 본사 위치 합의

인천시 1981년 직할시로 승격되며 경기도에서 분리

이듬해 경기·인천권역 포함 경인일보로 제호 변경

서울에 있던 경기도청사가 수원으로 옮긴 1967년은 경인 언론사(言論史)의 전환점이다. 인천에 집중돼 있던 신문사들이 수원으로 이동, 분산·확대되는 계기가 된 것이다.

또 경인지역 언론이 본사 위치를 결정하는데 경기도청사 위치가 영향을 미쳤다. 언론사(言論史)에서 경기도와 인천이 갈라지게 되는 시작점이라고도 할 수 있다.

■ 경기도청사는 왜 서울에 있었나

1910년 한일강제병합 당시 한성부가 경성부로 개칭돼 경기도에 편입되면서 경기도청은 서울 광화문 앞에 자리잡았다. 일제강점기 서울은 경기도의 도청소재지였다.

1946년 경성부가 서울특별시로 승격돼 경기도에서 분리됐다. 경기도청사는 한국전쟁때 화성군청(현재 수원시 소재)에 임시도청을 설치했을 때를 제외하면 계속 서울에 남아 있었다.

신문 기록에 따르면 1948년부터 경기도청 이전 요구가 시작됐다. 당시 수원군청에서 '경기도청 이전 기성회'가 창립했고, 수천여명의 서명이 담긴 진정서를 내무부장관과 국회에 제출했다.

당시 경기도 행정구역이었던 인천 역시 경기도청사 이전에 힘썼다.

경기도청사 이전 문제는 십여년의 지루한 논란 끝에 1963년 경기도청 위치를 수원시 권선구 매산로 3가1로 변경하는 법률이 공포되면서 일단락됐다.

1967년 6월23일 경기도청사가 수원으로 이전하면서 수원 시민은 환호했지만 인천 시민은 절망했다.

인천은 1960년대 경기도 시·군 가운데 가장 인구가 많은 도시였고, 투표인수(유권자)도 수원의 4~5배일 정도로 도시의 세(勢)가 강했기 때문이었다.

■ 1973년 경기신문 본사로 수원 확정

1960년 8월 창간한 인천신문은 1968년 8월 경기연합일보로 이름을 바꿨다.

신문명을 바꾼 이유로 "주로 경기도에 보급망을 가지고 도시에서 두메산촌까지 '민중의 소리'를 펴고 있는 바에야 실제와 부합되는 이름을 갖자는 것"이라고 설명했다.

이듬해 4월 본사를 인천에서 수원으로 이동한다. 인천에서 태동한 신문이 수원으로 옮긴 건 이 때가 처음이었다.

┃ 그래픽 참조

경기연합일보는 1970년 10월 연합신문으로 이름을 바꿨고, 1973년 3사 통합때 주도세력으로 움직였다.

통합 한 달 전인 1973년 7월 31일 경기매일신문·경기일보·연합신문 3사 대표가 발표한 통합 성명에는 '신설회사(경기신문)의 본사는 도청소재지에 두는 것을 원칙으로 한다'는 내용이 담겨 있었다.

통합되는 신문의 본사 소재지를 결정하는 명분으로 '경기도청 소재지'를 내세웠던 것이다.

■ 언론 통폐합과 경기도·인천 분리

인천에 기반을 둔 언론인들은 1973년 언론 3사 통합 과정에서 상당수가 '배제'됐다. 이 때문에 경기신문 출범과 함께 직장을 바꾸거나, 언론계를 떠난 이들도 있었다.

1981년 7월 인천시는 직할시로 승격돼 경기도에서 분리됐고, 이듬해 3월 경기신문은 경인일보로 제호를 변경했다.

경기도에서 분리된 인천을 취재·보급 권역으로 삼겠다는 의지의 표현이었다. 박정희 정권때와 마찬가지로 전두환 정권도 경기도·인천 지역에 한 개 신문사만 운영하게 했다.

당시에는 인천 소식이 경기도 소식보다 적은 것을 아쉬워하는 이들이 있었다. 언론자유화와 함께 1988년 인천에 2개, 수원에 1개 신문이 창간했다.

1973년부터 시작된 지역언론독점체제가 약 15년만에 무너지면서 경기와 인천에서 언론사간 경쟁이 시작됐다.

이후 경인일보는 인천분실을 본사로 승격하고, 경기도·인천 각 권역별 소식을 전하기 위해 '판갈이 시스템'을 도입했다. 경기도·인천 지역의 한국기자협회 회원사는 현재 경인일보를 비롯해 6개 일간지다.

/김명래기자

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·5]언론 통폐합(하) - 뒤범벅 편집국](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760971_337855_2429.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·9·끝] 1945년 창간, 학계의 통설](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/764039_340657_159.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·8]경인지역 언론의 뿌리는 하나(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/763106_339795_1928.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·8]경인지역 언론의 뿌리는 하나](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/763098_339792_1927.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·7]아픔을 딛고(하)-1980년대(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/762733_339427_1629.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·7]아픔을 딛고(하) - 1980년대](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/762697_339412_1623.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·6]아픔을 딛고(상)-통합 후 1970년대(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/761496_338337_3623.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·6]아픔을 딛고(상) - 통합 후 1970년대](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/761480_338320_749.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·5]떠난자와 남은자들](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760978_337857_2431.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·4]'통폐합' 앞둔 언론 3사 풍경](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760204_337146_1757.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·4]언론 통폐합(상) - 경기신문 창간 전후](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760158_337117_5055.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·3]경인지역언론약사(하)-통제·지역독점](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/759341_336424_1729.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·2]대중일보 주역들은(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758642_335792_1712.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·2]경인지역 언론약사(상) - 대중일보](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758634_335786_4719.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·1·프롤로그]다시 쓰는 경기·인천 언론史](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758003_335216_5542.jpg)