1980년 '서울의 봄' 시위때 언론 수호 결의문 게재

1984년 일본서 '컬러 윤전기' 도입 언론 기반 구축

사옥 수원 인계동 신축이전… 면수 16면으로 늘려

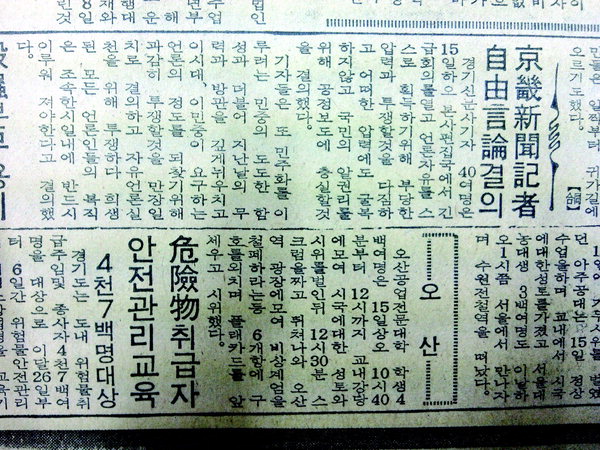

하단 단신으로는 '민주화 이루려는 민중의 함성을 외면하지 않겠다'는 내용의 자체 결의문을 게재했다. 기자들이 하고 싶었던 얘기는 정작 작은 기사에 담을 수밖에 없었던 것이다.

"경기신문사 기자 40여 명은 15일 하오 본사 편집국에서 긴급회의를 열고 언론자유를 스스로 획득하기 위해 부당한 압력과 투쟁할 것을 다짐하고 어떠한 압력에도 굴복하지 않고 국민의 알권리를 위해 공정보도에 충실할 것을 결의했다."

1980년 5월, 계엄철폐 시위가 한창이던 때 경기신문 기자들은 결의문을 채택했다.

기자들은 이를 5월 16일자 신문에 게재했다. 사전검열을 거치며 내용이 일부 삭제되고 단신 기사로 처리됐지만, 경기신문 편집국 기자들이 정권에 맞서려 한 결기를 엿볼 수 있다.

암흑 속에서도 경기신문은 언론사로서 기반을 탄탄히 갖춰갔다. 1도1사라는 유리한 경영 환경이 작용했다는 것을 부인할 수는 없지만, '제대로 된 신문'을 만들겠다는 임직원들의 노력이 없었다면 불가능한 일이었다.

■ "지난날의 무력과 방관을 깊이 뉘우친다"

경기신문 기자들이 결의문을 채택한 배경에는 기자로서 보고 생각한 대로 쓰지 못한다는 '부끄러움'이 있었다. 계엄철폐를 외치며 당시 수원 교동의 시청 앞에 결집한 시위 군중은 경기신문에 '언론의 사명을 다하라'고 소리쳤다.

이에 기자들은 긴급모임을 갖고 결의문을 작성했다. 신문에 나온 결의문은 사점검열로 여기저기 칼질이 됐다.

당시 경기신문 기자들은 "민주화를 이루려는 민중의 도도한 함성과 더불어 지난날의 무력과 방관을 깊게 뉘우치고 이 시대, 이 민중이 요구하는 언론의 정도를 되찾기 위해 과감히 투쟁할 것을 만장일치로 결의했다"고 강조했다. 그러나 정권이 채운 족쇄를 끊어내지는 못했다.

■ 노조 출범

1987년 군인 출신 사장을 몰아낸 이듬해 경인일보 직원들은 노동조합을 결성했다.

노조는 취지문에서 "국민 앞에 떳떳한 언론종사자로서 나서기 위해서는 행동과 모습이 어떠해야 하고 어떤 대우를 요구해야 하는지조차 반성하지 않는 게으름 속에 안주해 왔다"며 "사회에서 가장 진보적이어야 할 언론사에 후진적인 노사관계가 온존해 왔음은 우리 모두가 깊이 반성할 일이다"고 썼다.

노조 결성 첫해 임금단체협상에서 경인일보 노사는 '편집권 보장', '임금 37% 인상', '자본금 증자' 등에 합의했다.

노사는 이후 편집국장 임기제·임명동의제·중간평가제 도입, 편집규약 제정, 부당한 인사 방지 등에도 합의했다.

■ 견실한 언론 기반 구축

1980년대 경인일보는 안정적인 성장세를 보였다. 지면을 늘리고, 컬러 시대도 열었다. 1984년 일본에서 '컬러 옵셋 윤전기'를 들여와 인천에 설치했다.

당시 윤전기 가격이 약 17억원이었고, 일정기간 분할납부하는 방식으로 일본 스미모토기계공업에서 구입했다.

이 윤전기는 1988년 경인일보의 '인천 주주'들이 인천신문(현 인천일보) 설립에 참여하면서 함께 이전됐다.

1989년 9월에는 본사 사옥을 수원 교동에서 인계동으로 신축 이전했다. 또 일본에서 윤전기를 들여왔는데, 시간당 6만부를 인쇄할 수 있는 성능이었다. 같은 해 12월에는 12면이던 신문 면수를 16면으로 다시 늘렸다.

경인일보가 1980년 초 시작한 수습기자 공채는 현재까지 매년 이어지고 있다.

경인일보는 경기신문 시절이던 1973년부터 기자 공채를 시작했는데, 1981년부터 수습기자 제도를 도입했다.

수습기자는 6개월 동안 부장급 이상 교육, 일선 경찰서 취재 등을 거친 뒤 정직원으로 발령받았다. 현재 32기까지 선발됐다.

/김명래기자

![정치 개혁, 지방분권 강화 [6·3대선 어젠다]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/11/news-p.v1.20250511.b6378809ac6b4230b5ee323f209b9734_R.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·4]'통폐합' 앞둔 언론 3사 풍경](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760204_337146_1757.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·9·끝] 1945년 창간, 학계의 통설](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/764039_340657_159.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·8]경인지역 언론의 뿌리는 하나(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/763106_339795_1928.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·8]경인지역 언론의 뿌리는 하나](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/763098_339792_1927.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·7]아픔을 딛고(하) - 1980년대](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/762697_339412_1623.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·6]아픔을 딛고(상)-통합 후 1970년대(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/761496_338337_3623.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·6]아픔을 딛고(상) - 통합 후 1970년대](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/761480_338320_749.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·5]떠난자와 남은자들](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760978_337857_2431.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·5]언론 통폐합(하) - 뒤범벅 편집국](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760971_337855_2429.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·4]언론 통폐합(상) - 경기신문 창간 전후](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/760158_337117_5055.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·3]언론史 전환점된 '경기도청사 이전'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/759367_336441_1735.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·3]경인지역언론약사(하)-통제·지역독점](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/759341_336424_1729.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·2]1950년대 경인 언론은?(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201502/758644_507145_0233.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·2]대중일보 주역들은(관련)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758642_335792_1712.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·2]경인지역 언론약사(상) - 대중일보](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758634_335786_4719.jpg)

![[경인일보 뿌리를 찾다·1·프롤로그]다시 쓰는 경기·인천 언론史](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201308/758003_335216_5542.jpg)