뜨거운 ‘민중적 에너지’… 깊은 슬픔, 혹은 신바람

吳, 굵고 건강한 칼맛 ‘질긴 생명력’

李, ‘외부 억누름’ 맞서는 판화의 힘

시인 김지하는 오윤의 판화에서 불과 민중적 에너지를 살핀 적이 있다. 그것은 가스통 바슐라르가 이야기한 ‘체험한 불’의 이미지와 상당히 닮아있었다. 불의 이미지는 ‘강렬한 존재’로 구체화 될 수 있고, 생동하는 에너지는 곧바로 민중적 에너지로 볼 수 있기 때문이다.

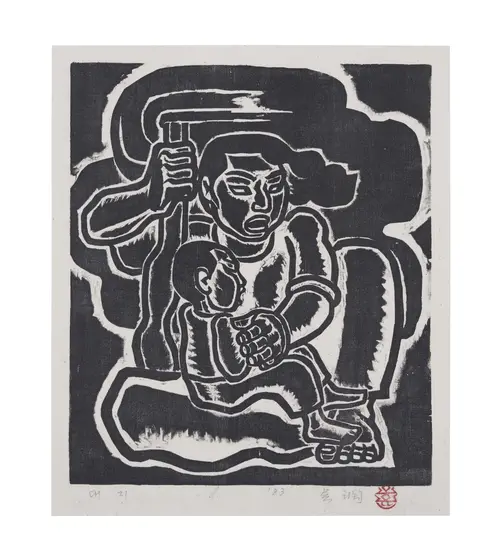

하나를 덧붙인다면, 오윤의 판화에는 ‘사무치는 뼈저린 허무함과 비통함’이라는 깊은 슬픔이 그런 불의 이미지 안에 깃들어 있는 점이다. 우리는 여기서 오윤의 작품에 스며있는 ‘민중성’의 성질이 무엇인지 짐작할 수 있을 것이다. 오윤의 민중성은 누르지도 눌리지도 않는 생명의 자주성, 집단적 생명 활동의 주체로서의 민중적 삶의 성품이다. 판화에서는 칼자국으로 드러난다. 굵고 건강한 칼맛을 통해 민중의 한과 설움을 질긴 생명력으로 표현하거나 신명으로 풀어낸다. 오윤의 칼맛은 생동, 생명의 힘으로 충일한 선인 것이다. ‘대지’, ‘낮도깨비’, ‘바람 부는 곳’에서 특히 그렇다.

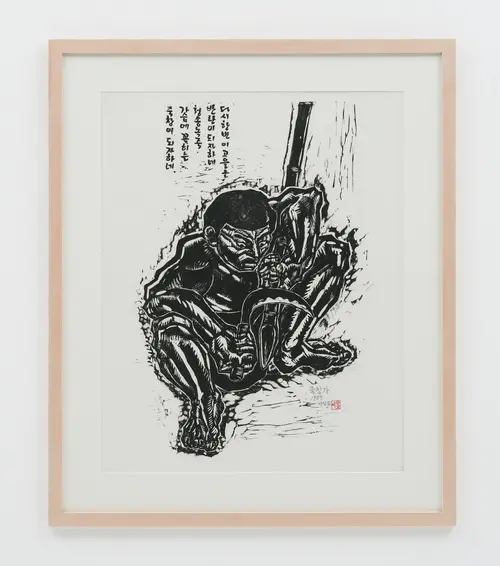

이상호는 1979년에 결성한 광주자유미술협의회(광자협) 회원이다. 광자협 작가들은 1980년에 ‘오월광주’를 위해 싸웠다. 이들의 제2선언문은 ‘신명을 위하여’였다. ‘오월광주’를 주제로 한 미학은 죽임에 저항하는 ‘민중 메시아’였고, 그것은 다시 개벽이 일어나는 ‘미륵사상’이기도 했다. 이상호의 판화는 민중이 사는 세계, 미륵이 벌떡 일어서는 세계를 염원했다. 1980년대에 그가 새긴 판화는 ‘전투적 신명’이었고 그것은 ‘오월미학’이 추구해야 할 새로운 길이었다. 그렇지만 ‘전투적 신명’은 일과 놀이로 드러나는 신명이어야 했다. 신나는 일이요, 신바람 나는 일이어야 했다.

‘외세막는 금강역사도’, ‘죽창가’는 강렬하게 전이되는 전투적 신명의 오월미학을 잘 보여준다. 우리 안팎의 ‘억누름’에 맞서는 판화의 힘이다. 그런데 그 힘의 미학은 또 전통으로부터 오는 것임을 여실히 보여준다.

/김종길 경기도미술관 학예연구팀장

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)