부적합한 형식·태도 등 사유 심사 통과 못해

해체·중첩·구김… 작가 목소리 담은 ‘AI음성’

“예술적 금기 표현·고통스러운 쾌락 실현코자”

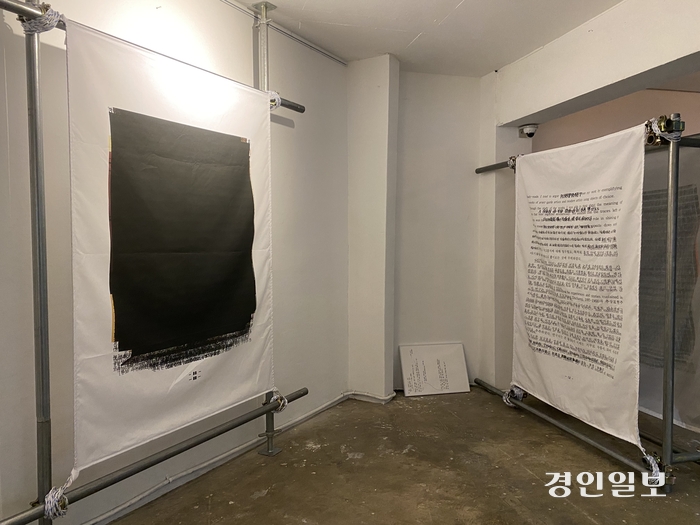

문서에 인쇄된 수많은 문자가 중첩된 듯한 이미지가 높이 1.8m, 너비 1.27m 현수막에 펼쳐진 채 비계 파이프로 만든 프레임에 걸려 있다. 같은 크기 비슷한 방식으로 짜인 비계 파이프 프레임에는 시커멓게 먹칠을 한 듯한 이미지가 내걸렸다.

이들 이미지의 원래 모습은 지난해 12월 국내 한 대학교 대학원 미술학과에 석사 학위 논문 심사를 위해 제출됐던 ‘논문’이다. 정확하게는 대학원 논문 심사에서 ‘최종 탈락한 논문’이다.

인천 연수구 공간불모지에서 열리고 있는 신용진 작가 개인전 ‘이것은 논문이 아니다’는 작가가 스스로 연구하고 집필했으나, 더는 논문이 아니게 된 글을 사수하고자 조형화한 작품들을 선보인다.

논문의 국문·영문초록을 중첩한 이미지 ‘국문초록의 합이다’, 논문에 수록한 이미지를 겹겹이 합치면서 결국 시커먼 사각형 이미지가 된 ‘이미지의 합이다’, 본문의 총합인 이미지 ‘언어의 합이다’, 그리고 이 모든 논문의 내용을 중첩하고 검은색을 빼낸 ‘모든 조형의 합의 닷지다’를 통해 논문이 되지 못한 논문을 해체하고 재조합해 박제했다.

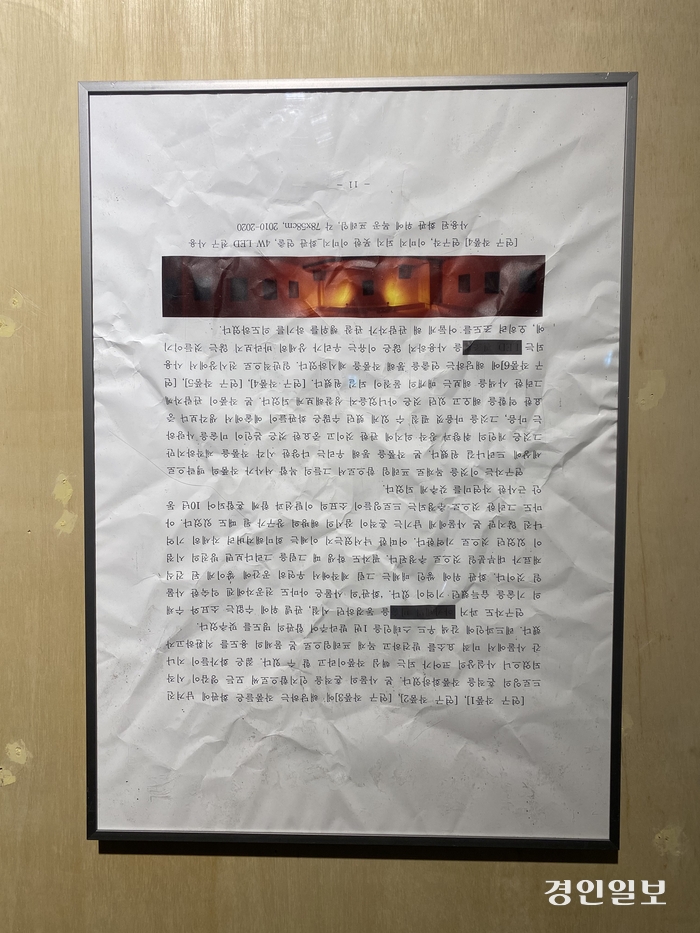

해당 미술학과 석사 논문 심사에서 유례없던 탈락이었다. 탈락 사유는 논문의 형식과 연구자 태도의 문제였다고 한다. 논문의 일부를 인쇄해 구긴 후 액자에 내건 작품들에서 작가가 논문 심사에서 탈락한 이유에 대한 힌트를 얻을 수 있다.

작가는 심사 과정에서 논문에 쓰기에 부적합하다고 지적받은 구어체, 함축적 또는 시적 표현, 쎈 단어 등 문구를 회색을 칠해 잘 보이지 않게 가린 대신 작품 제목(‘나 자신은 신의 한수의 논문’ ‘함축 표현의 논문’ ‘때와 상징 표현의 논문’ ‘웃음의 논문’)으로 남겼다.

국문초록, 본문 등을 2~4장씩 겹친 이미지를 나열한 전시 끝자락엔 작가가 초록색을 연상한 국문초록이란 단어를 비틀어 다시 쓴 이번 전시의 초록 ‘국문보라’가 있다. 작가는 ‘국문보라’에 “본인은 스스로 집필한 소중한 창작자로서의 연구 기록을 타인의 입김 같은 것으론 휘발시킬 순 없었다”며 “연구자는 이것이 논문이 되지 않는다면 이미지 되지 못한 이미지와 같은 작품으로 전환해 주기로 했다”고 썼다.

애초 논문 제목은 ‘사물의 흔적을 통한 작품 전환 연구’다. 작가가 2020년과 2021년 각각 선보인 개인전 ‘이미지 되지 못한 이미지’와 ‘객화’에서 한 고민을 연구한 글이었다고 한다. 자신의 작업과 마르셀 뒤샹, 잭슨 폴록, 로버트 라우센버그의 작업과 비교하고 그 차이를 설명한 글이었다.

전시장 중앙에 놓인 노트북 컴퓨터와 스피커에선 작가의 목소리를 학습한 AI(인공지능)가 온전한 논문 내용을 읽고 있다. 노트북과 연결된 프린터는 중첩한 논문을 한 장씩 계속해서 인쇄하고 있다.

신용진 작가는 “탈락의 논문을 제물로 삼아 예술의 주이상스(Jouissance·고통스러운 쾌락 또는 금기를 표현)를 실현해 보고 싶었다”며 “학위 심사에서 원하는 논문은 다시 써서 내게 될 것”이라고 말했다. 전시는 내달 11일까지 이어진다.

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)