“인천은 ‘한국적 모던’ 대표하는 도시”

지역문학을 살피는

프리즘은 ‘도시 인천’

‘지역·한국·세계문학’

동일선상에 놓고 성찰

오늘날 문학 제대로 이해

김윤식 학술상 수상으로

글쓰기 면허증 받은 기분

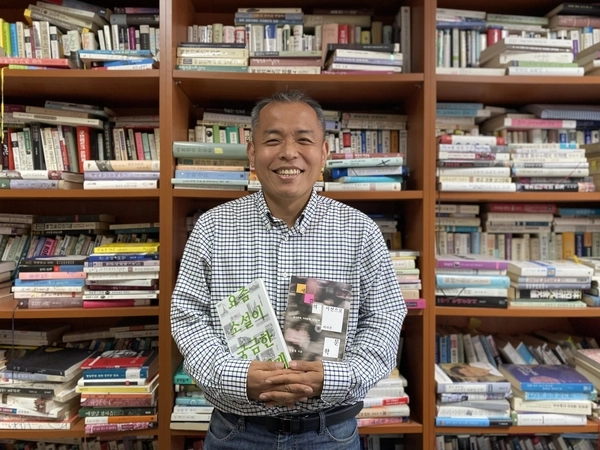

왕성한 저술 활동으로 널리 알려진 이경재 숭실대학교 국어국문학과 교수가 이달 펴낸 ‘세 겹의 시선으로 바라본 문학 - 한국문학, 지역문학, 세계문학’(소명출판)은 “근대란 국민국가 중심의 시대이다”라는 문장으로 머리말을 시작한다.

근대(modern)를 형성한 이데올로기로서 국민국가(nation state)는 문학의 국경까지 ‘국가’로 규정짓게 했다. 이른바 ‘국민(국가) 문학’의 절대화는 세계문학과 지역문학 차원의 창작과 활동을 배제하는 문제로 이어진다. 지난 11일 오전 숭실대 연구실에서 만난 이경재 교수는 한국문학과 지역문학과 세계문학을 동일 선상에 놓고 동시에 성찰·고찰을 시도한 이유 또한 이 같은 문제의식에서 출발했다고 말했다.

“지금까지 문학 평론이나 연구는 사실 ‘한국문학’을 본 겁니다. 중앙, 즉 서울의 유명 문예지, 유명 출판사에서 나오는 책들의 작품을 갖고 ‘오늘의 한국 문화가 이렇다’고 하는 게 전부였습니다. 21세기 들어 글로벌화로 한국문학과 세계문학을 함께 보는 논의는 조금씩 있었지만, 지역문학에 대한 관심은 여전히 적습니다. 지역문학, 세계문학, 한국문학이라는 세 겹의 시선으로 봐야 오늘날 문학을 제대로 볼 수 있습니다.”

이 교수는 우선 1장과 2장에서 한국문학의 현재 위치·위상과 다양성에 대해 살폈다. 트럼피즘(Trumpism)과 극우주의의 특징 중 하나로 최근 한국 사회도 절실히 체감하는 ‘반지성주의’에 맞설 수 있는 문학의 역할을 제시하면서, 그 실증으로 지금까지도 살아 움직이고 있는 조세희(1942~2022)의 장편 소설 ‘난장이가 쏘아 올린 작은 공’(1978)을 호명했다. 한강의 노벨문학상 수상은 중심부·주변부, 세계문학·민족문학 등 이분법 구분을 비롯한 “수많은 이분법을 넘어선 자리”라고 평가했다.

이 교수가 지역문학을 살피기 위해 사용한 프리즘은 ‘도시 인천’이다. 두 편의 글을 통해 19세기 말 신소설부터 현재에 이르기까지 인천의 문학을 꼼꼼히 짚으며 지역문학의 존재 이유를 역설했다.

“신소설에서 가장 많이 다룬 도시가 얼핏 경성일 것 같지만, 오히려 인천이 더 많이 등장합니다. 20세기 이후 한국과 한국인을 지배하는 문명사적 단위를 모던(근대)이라 한다면, 그 한국적 모던을 대표하는 도시는 인천이라고 할 수 있습니다. 인천 문학은 국제항구, 개항도시, 기회의 땅, 전국적인 휴가지, 낭만과 애수의 대상, 전쟁과 분단의 상처로 앓는 땅, 산업화와 민주화의 대표 도시, 서민들의 삶이 배어 있는 땅, 이주민들의 도시 등으로 표상되는데, 이러한 특징은 기존 한국문학이라는 틀에서 충분히 조명되지 않았습니다.”

지난해 10월에는 3년 이내 뛰어난 성과를 낸 국문학자에 주는 ‘제3회 김윤식 학술상’을 수상하기도 했다. 이 교수는 “많다면 많은 글을 쓰고 있으나, 아무런 메아리가 들려오지 않는다면 절망적”이라며 “(김윤식 학술상은) 글을 계속 써도 된다는 면허증을 받은 기분이면서 엄청난 격려였다”고 말했다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)