한국 의료 선교 개척·인천학 연구 선구자

약대인으로 불리며 존경… 고아원도 개원

각종 문헌·자료 토대 정확하게 기록 출간

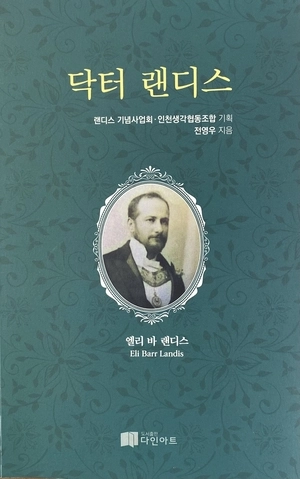

■ 닥터 랜디스┃전영우 지음. 다인아트 펴냄. 190쪽. 1만5천원

조선이 제물포(인천항)를 통해 문호를 개방한 이후 세계 각국에서 많은 외국인이 선교, 사업 등을 목적으로 우리 땅에 들어와 제물포(이하 인천) 조계나 경성 등지에 자리를 잡았다. 1890년대 개항기 조선에 머문 외국인들에 대한 평가는 다양하다. 우리나라 사람들에게 칭송받은 이는 그리 많지는 않다.

한국 의료 선교의 개척자이자 한국학·인천학 연구의 선구자 엘리 바 랜디스(Eli Barr Landis·1865~1898) 박사는 우리와 가까워지고자 스스로 ‘남득시’(南得時)란 한국식 이름을 가졌다. 당시 사람들은 그를 한국식 이름이 아닌 ‘약대인’(藥大人)이라 부르며 존경해 마지않았다.

랜디스기념사업회와 인천생각협동조합이 기획하고, 전영우 인천생각협동조합 이사장이 쓴 ‘닥터 랜디스’는 그동안 전설처럼 전해지기만 했던 랜디스 박사의 삶을 각종 문헌과 자료를 토대로 비로소 정확하게 복원해냈다.

미국 펜실베이니아주 태생의 의사 랜디스는 성공회 의료 선교사로 1890년 9월29일 새벽 인천으로 입국했다. 인천에 들어오자마자 의료 봉사를 시작한 랜디스 박사는 1891년 10월18일 지금의 성공회 인천내동교회 자리에 건립된 성누가병원이 개원하자 본격적으로 의술을 펼친다. 성누가병원은 인천 최초의 병원이다.

랜디스 박사는 성누가병원이란 명칭이 한국사람들에게 아무런 의미도 없다고 생각해 ‘낙선시의원’(樂善施醫院·선행으로 즐거운 병원)이란 간판을 내걸었다. 사람들은 주로 ‘약대인병원’이라 불렀다고 한다. 랜디스 박사는 환자의 집과 인근 섬까지 왕진을 나갔다. 1891년 10월부터 1892년 9월까지 1년 동안 병원을 찾은 환자는 총 3천594명으로, 대부분 한국인이었다. 1895년 한 해에만 한국인 환자 4천728명을 진료했다. 사실상 인천뿐 아니라 전국의 환자들이 랜디스 박사를 찾은 것이다.

랜디스 박사는 인천에서 고아원도 열었다. 그의 환자였던 과부가 6살 난 아이를 맡기고 숨을 거두자 그 아이를 돌보기 시작한 것이 계기가 됐다. 조선에서 8년여 동안 거의 쉬지 못했던 랜디스 박사는 과로와 질병으로 1898년 4월16일 서른 둘 젊은 나이에 안타깝게 생을 마감했다.

랜디스 박사는 한국 문화와 역사에 깊은 관심을 보인 한국학 연구의 선구자이기도 했다. 생전에 불과 3년 동안 22편에 달하는 연구 논문을 발표했다. 무속, 속담 등 민속 문화, 동화와 동요 채록, 불교 경전 번역 등 그가 남긴 다양한 저술은 서구 사회에 한국을 알리는 데 크게 이바지했다. 랜디스 박사는 거의 대부분의 시간을 인천에서 보냈다. 그의 연구는 인천에서 이뤄진 것이므로 인천학 연구이기도 했다.

성공회는 랜디스 박사가 생전에 수집한 300여 종의 자료를 ‘랜디스 기념 문고’로 명명하고 제물포 선교회가 소장하도록 했다. 2차 세계대전으로 일본이 서구 선교사들을 추방하면서 성공회가 철수할 때 랜디스 문고를 조선기독대학(현 연세대학교)에 위탁했다. 해방 이후 다시 한국에 돌아온 성공회가 랜디스 문고를 회수하려 했으나, 연세대 측은 무슨 이유에서인지 성공회의 요구를 거절했다.

랜디스의 자료들은 일부 유실된 채 현재 연세대 도서관에 보관되고 있다. 일반인 접근이 쉽지 않은 상황이다. 저자는 “사정이 이렇다 보니 인천 시민 중에서 랜디스의 이름을 알고 있는 사람은 극히 드물다”며 “랜디스가 인천에 머물던 8년이란 시간 동안 ‘약대인’으로 불리며 인천 사람들에게 존경받았던 그의 위상을 생각한다면 인천은 그동안 위대한 위인을 기리는 일에 너무나 소홀했다. 인천 시민 모두가 반성해야 할 일”이라고 했다. 랜디스기념사업회는 책 판매 수익금을 사업회 기금으로 쓰기로 했다.

/박경호기자 pkhh@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)