기자 출신 저술가 앤드루 니키포룩은 '바이러스 대습격'에서 조류인플루엔자(AI)를 "세계화의 산물"이라며 "간단하게 말해서 이 엄청난 닭 유행병의 원흉은 산업적 방식으로 생산된 싸구려 고기를 탐닉하는 걸신들린 인간의 식욕"이라고 단정했다. 저자가 2006년 이 책을 펴냈을 때 이미 세계는 2억마리 이상의 새를 땅에 묻었다. 물론 대부분 양계 닭이다.

이 책에 등장하는 미국 양계업계의 거물은 "모진 인간이 있어야 부드러운 닭고기가 만들어진다"고 했다. AI가 공장형 양계산업이 초래한 후천적 전염병이란 인식은 확고해졌지만, 여전히 양계산업은 공장형을 지향한다. 전통적인 친환경 사육방식으로는 닭고기와 달걀 수요를 맞출 수 없어서다.

지난 2016~2017년 겨울, 정부는 AI 방역을 위해 3천800만마리를 살처분했다. 공장 닭과 달걀 공급이 줄자 난리가 났다. 가격이 배 이상 오른 달걀은 1인 1판으로 판매가 제한됐고, 파리바게뜨는 달걀이 많이 들어가는 빵 출하를 정지하는 등 에그플레이션 소동이 발생했다. BBQ가 치킨값을 올렸다가 세무조사 압박에 꼬리를 내린 것도 이때였다. 2천만마리가 살처분 된 올 겨울에도 공장형 양계산업을 비판하는 인도적 인간과, '공장 닭'에 의존하는 인간의 시장과 식욕이 공존하는 모순은 반복되고 있다.

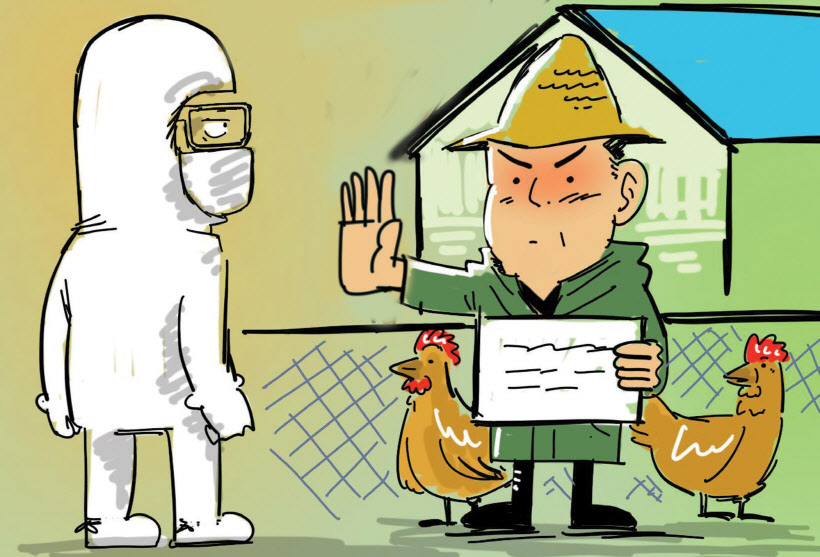

하지만 양계농가의 인식도 조금씩 변화하고 있다. 밀집 사육 대신 친환경 사육으로 건강한 닭을 길러 AI를 극복하려는 농가들이 생겨난 것이다. 최근 방역당국의 일방적인 살처분을 거부한 화성 '산안농장'과 같은 동물복지 농장들이다. 친환경 축산은 가축전염병에 대한 근본적인 대책이라는 것이 전문가들의 공통된 견해다. AI 발생 원점을 기준으로 한 정부의 예방적 살처분 규정은 행정편의적이자 '모진 인간'의 발상이다.

"친환경적으로 동물권을 존중해가며 농장을 운영하는데 아무런 이점이 없으면 억울하지 않겠냐"는 이재명 경기도지사의 판단이 상식적이다. 도 차원의 기준을 만들어, 예방적 살처분 위주의 AI 방역행정이 바뀌길 기대해 본다.

19세기 독일 병리학자인 루돌프 피르호는 '환경이 아무리 끔찍해도 습관화되면 참아낼 수 있는 것이 인류에겐 최악의 저주'라고 했다. 조금만 신경 쓰면 막을 수 있고 줄일 수 있는 양계 닭 대량 살처분이 관행적으로 참아낼 일인지, 생각이 많아진다.

/윤인수 논설실장

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)