“한국은 어디에 있는 나라입니까”

“가보면 알게 될거다.”

이름조차 들어본 적 없는 나라, 얼굴 한번 본 적 없는 사람들. 전출 명령서에 적힌 낯설기만 한 이국땅 ‘KOREA’, 그 땅을 지켜야 한다는 명령. 그 날의 스미스 특수임무부대원들은 무슨 생각을 했을까.

오산으로 들어가는 초입엔 죽미령 고개가 있다. 무심코 이 곳을 지나가더라도, 한번쯤은 커다란 모형 전투기와 전투에 나선 군인들의 모습을 형상화한 기념비를 보았을 테다. 오산은 작은 도시지만, 서쪽엔 화성 북쪽엔 수원 남쪽엔 평택과 인접한 경기 남부의 중요한 길목이다. 지금도 사통팔달의 역할을 톡톡히 하고 있지만 75년 전 절체절명의 대한민국에서도 마찬가지였다. 전투기와 기념비가 있는 그 곳, 오산 죽미령 평화공원은 1950년 7월 5일, 6시간 15분의 죽미령 전투를 기억하고, 머나먼 이국땅에서 희생된 이름모를 미국의 젊은 군인들을 추모하는 곳이다.

돌탑 쌓아 죽은 전우를 기억한 스미스 부대원들

죽미령 평화공원에 들어서자 가장 먼저 죽미령 고개를 걷는 스미스 부대원들의 모습을 본뜬 커다란 조각이 눈에 띈다. 조각 아래엔 얕은 물이 흐르는데, ‘거울연못’이라 불리는 추모공간이다. 겨울이라 물이 별로 없어 수면에 투영된 모습을 제대로 볼 수 없었지만그 날, 그들의 마음이 어떠했을까 조용히 들여다 볼 수 있는 조형물이다. 거울연못을 지나 안쪽으로 걷다보면 작은 돌들이 겹겹이 쌓인 오래된 추모비가 눈에 들어온다. ‘구(舊)유엔군 초전기념비’는 오늘날 우리가 죽미령 평화공원을 찾고 기억해야 할 이유다.

1950년 6월 25일, 북한의 침투로 한국전쟁이 발발했다. 모두가 잠든 새벽, 물밀듯이 밀려오는 인민군에 3일 만에 속수무책으로 서울이 함락됐다. 유엔(UN) 안전보장이사회의 결의에 따라 미국의 지상군을 한국에 파견하기로 결정한다. 당시 2차 세계대전 이후 일본에 평화유지군으로 주둔하던 미군 부대 중 찰스 스미스 중령이 이끄는 스미스 특수임무부대였다. 보병 406명과 포병 134명, 총 540명으로 구성된 스미스 부대는 비행기를 타고 일본에서 부산으로, 기차를 타고 다시 부산에서 대전으로 향했다. 이들은 대전에서 ‘경부 국도를 따라 북진하며 가능한 북쪽에서 적의 침공을 최대한 저지하라’는 명령을 받았고 평택·안성을 사수하기 위한 진지로 오산 죽미령 고개를 택했다. 죽미령은 오산 북쪽 약 5km에 있는 작은 능선인데, 경부국도와 철도를 모두 내려다 볼수 있는 요충지다.

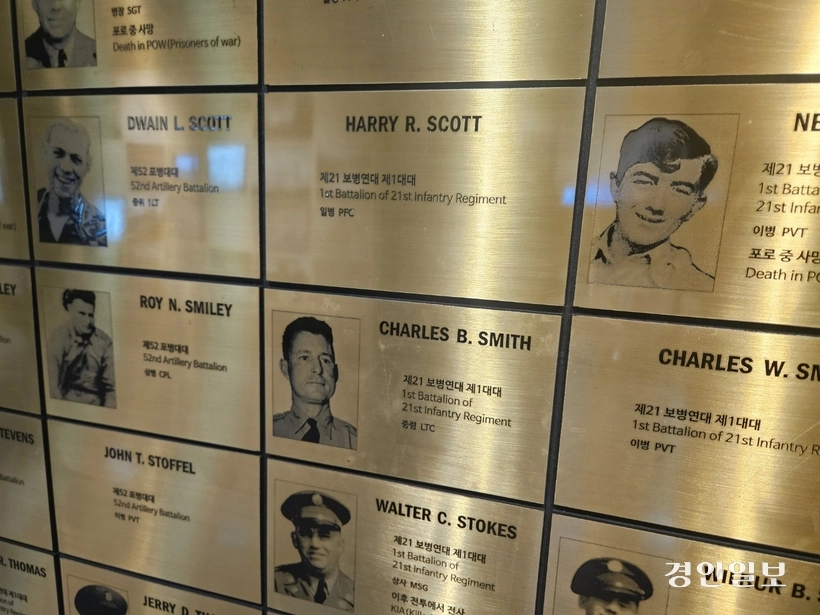

죽미령 평화공원엔 중요한 건물이 두 곳 있다. 유엔군초전기념관과 스미스 평화관. 특히 2020년에 지어진 스미스 평화관은 여타의 전쟁기념관과는 큰 차이가 있다. 3층에서부터 시작되는 전시는 대부분 ‘체험’으로 이루어져 있다. 전시의 시작과 함께 관람객은 전출명령서를 받은, 그날의 스미스부대원이 된다. 이름도 모르는 나라로의 전출명령을 받고 가족의 얼굴을 보며 괴로워하던 젊은 군인이 ‘자유’와 ‘평화’를 지키고자 전장으로 발걸음을 옮기는 시작부터, 부산으로 향하던 그 전투기에 앉아 VR을 통해 전우들과 이야기를 나누고 대전가는 기차 안에서 창밖에 보이는 당시 한국의 풍경들을 바라볼 수 있다. 죽미령에 도착한 후 벌어지는 6시간 15분 전쟁의 포화를 그들과 함께 오감으로 체험하고 나면, 전쟁의 잔혹함에 몸서리 친다.

이날의 전투로 181명이 전사하거나 실종되었다. 대부분 열여덟에서 스무살 안팎의 꽃다운 청춘들이었다. 한국전쟁이 끝나고 1955년 7월 5일, 살아남은 스미스 부대원들은 다시 죽미령을 찾았다. 기억하고 싶지 않을 만큼, 끔찍했던 그 전장에 그들이 다시 돌아온 이유는 평화를 위해 용감하게 싸우다 목숨을 잃은 전우를 기억하기 위해서다. 하나씩 쌓아올린 540개의 돌탑 아래에 그들은 이렇게 새겨넣었다. ‘미 합중국 군대와 공산침략군 간의 최초의 전투를 개시했음을 기념하기 위해 이 비를 세우노라’

대한민국 자유와 평화를 지켜낸 유엔군 첫 전투, 국가적 추모로 격상해야

죽미령 전투는 승리와 패배로만 가늠한다면 무참히 패배한 전투다. 그러나 스미스 부대의 패배는 여러가지 면에서 숭고한 의미를 갖는다. 이들의 임무는 가능한 전쟁을 지연하라는 것이었는데, 대전차를 끌고 5천여명을 투입한 인민군을 상대로 540명 군인들이 죽을 힘을 다해 버텨내면서 기울었던 전세를 뒤집을수 있었다.

이들의 희생으로 국군과 유엔군이 낙동강 방어선을 구축하는 시간을 벌 수 있었고 북한군을 상대로 한 전투전략을 제대로 세울 수 있었다. 그날 죽미령에서 버텨내지 못했더라면 지금의 대한민국은 어쩌면, 번영의 기회를 갖지 못했을 지 모른다.

무엇보다 세계대전을 겪고 자유와 평화를 수호하기 위해 결성된 유엔이 유엔군을 창설하고 처음 파병한, 유엔군의 첫 전투였다. 이름도 모르는 나라에 미국을 비롯한 세계의 젊은이들이 용감하게 참전한 데는 더 이상 무고한 이들의 희생을 막고 한반도의 평화를 바랐기 때문이다.

매년 새로 부임한 미군이 가장 먼저 이 곳을 찾아 추모하는 것도, 오산시가 오래 전부터 죽미령 평화공원을 통해 이들의 희생을 기억하는 이유도 꽃다운 청년들이 이 땅에 남기고자 한 그 정신에 있다. 이는 곧 국가적 추모로 격상돼야 하는 이유이기도 하다.

지난 12일, 캠프 험프리스에서 미8군 사령관인 크리스토퍼 라니브 중장을 만난 이권재 오산시장은 죽미령 전투가 한국전쟁과 한미동맹에 끼친 영향과 의미를 설명했다. 또 매년 7월 초에 열리는 오산 죽미령전투 기념식과 전몰병장병 추도식에 참석해 함께 추모할 것을 요청했다.

이 시장은 “죽미령은 고작 십대 후반에서 스무살 남짓 된 미국의 청년들이 대한민국의 자유와 평화를 지키고자 희생한 역사를 담고 있다”며 “태극기와 성조기, 유엔기를 높게 걸어 그날의 전투가 갖는 평화와 동맹의 메시지를 알리고 국가가 기억해야 할 전투로 격상시키기 위해 노력할 것”이라고 포부를 밝혔다.

역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 진부한 명제지만, 숱한 역사를 통해 증명돼 온 명제이기도 하다. 전시를 관람하며 맞닥뜨린 물음이 머릿 속을 맴돈다. “이름도 위치도 들어본 적 없는 나라, 당신은 그 나라를 위해 목숨 바쳐 싸울 수 있습니까?”

/공지영기자 jyg@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)