수도권의 황무지로 전락한 인천 강화군과 옹진군에도 한때 전성기가 있었다. 지금은 전성기의 절반 수준으로 인구가 급감해 정부로부터 '인구감소지역'으로 지정됐다.

강화군은 일제강점기부터 직물산업이 발달해 1970년대까지만 해도 인구 10만명이 넘었다. 직물공장 수십 곳이 강화군을 먹여 살렸으며, 강화 직물산업의 황금기를 상징하는 심도직물에는 1천200명 이상이 근무했다고 한다. 해방 이전부터 전국에서 손꼽히는 부자동네였다.

옹진군 연평도는 조선시대부터 일제강점기를 거쳐 1960년대까지 국내 최대 조기 어장이었다. 연평도와 덕적도 등지 섬에서는 바다 위의 수산시장인 '파시'(波市)가 열렸다. 연평도에서 조기 파시가 번성할 때는 어선과 상선 3천여 척이 몰렸다.

10만 넘던 인구, 2020년 6만명대

옹진, 연평바다 '파시' 한때 유명

현 주민수 전성기의 절반도 안돼

2곳 모두 '지방소멸기금' 대상에

옹진, 20~39세 여성 인구 74% ↓

접경지·섬 특성… 유입 더 어려워

오늘날까지 널리 전해지는 경기민요 '군밤타령' 가사에서 오죽하면 "바람이 분다. 바람이 분다. 연평바다에 어허 얼싸 돈바람이 분다"고 했을까. 지금은 그야말로 1980년대 유행가 가사처럼 "아! 옛날이여"라고 외칠 수밖에 없다.

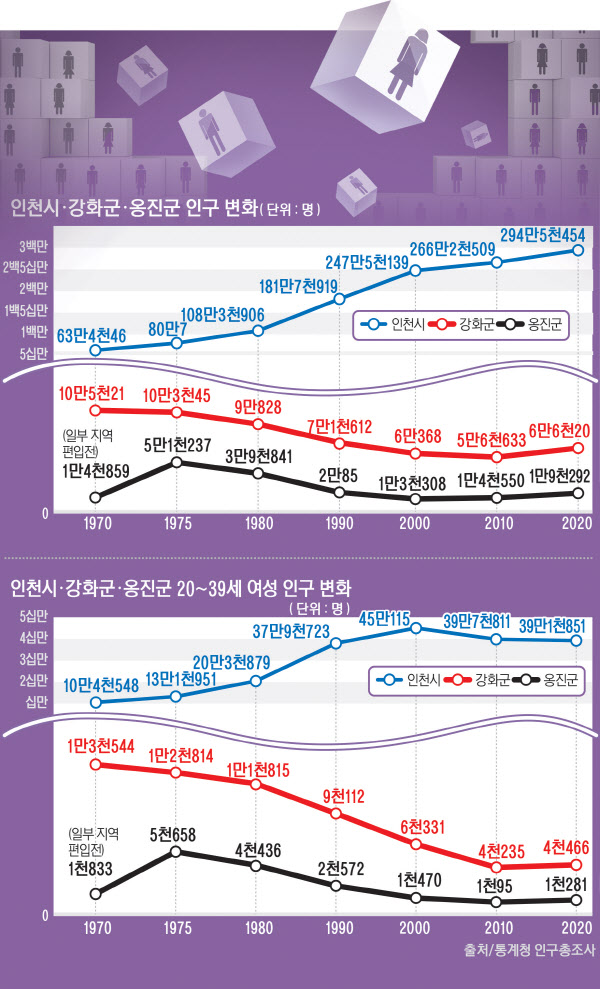

강화군 인구는 1970년 인구총조사에서 10만5천21명이었는데 1980년 9만828명, 1990년 7만1천612명으로 20년 사이 31.8% 감소했다. 이후 2000년 6만368명, 2010년 5만6천633명 등 전성기의 절반 수준으로 인구가 줄다가 2020년 6만6천20명으로 조금 회복했다.

옹진군 인구는 행정구역 통합 등으로 현재 모습과 비슷해진 1975년 5만1천237명에 달했는데, 1980년 3만9천841명으로 줄더니 1990년 2만85명으로 15년 사이 절반 이상 빠져나갔다. 2000년에는 1만3천308명까지 줄다가 2010년 1만4천550명, 2020년 1만9천292명까지 회복했으나 여전히 인구 감소 위기가 계속되고 있다.

행정안전부는 지난해 10월 전국 기초자치단체 226곳 가운데 89곳을 인구감소지역으로 지정해 지방소멸대응기금을 투입하기로 했다. 수도권에서는 인천 강화군과 옹진군, 경기 가평군과 연천군이 인구감소지역에 포함됐다.

인구감소지역은 행안부가 연평균 인구 증감률, 인구밀도, 고령화 비율, 조출생률, 재정자립도 등 8개 지표를 종합해 산정한 인구감소지수를 기준으로 지정한다.

2014년 발간돼 일본 사회에 큰 충격을 준 마스다 히로야의 연구보고서 '지방소멸'은 아이를 가장 많이 낳는 연령대인 20~39세 여성 인구와 출산율을 지방소멸의 주요 지표로 삼는다. 강화군과 옹진군도 지난해 기준 20~39세 여성이 출생아 91.2%를 낳았다.

강화군 20~39세 여성 인구는 1970년 1만3천544명에서 2000년 6천331명으로 30년 만에 절반으로 줄었고, 2010년대 들어서 4천명 선에 머물고 있다. 옹진군 20~39세 여성 인구는 1975년 5천658명에서 2000년 1천470명으로 30년 사이 무려 74% 급감했다.

2010년에는 1천95명으로 1천명 선마저 무너질 뻔하다가 2020년 1천281명으로 다소 회복했다. 이들 지역 출생아 수 또한 계속해서 감소하고 있다.

'분단 상황'은 접경지역인 강화군·옹진군이 쇠퇴할 수밖에 없는 여건을 조성했다. 그러나 이러한 지역 특수성을 제대로 반영하지 않은 수도권 규제가 강화군·옹진군의 회생 가능성을 무력화하고, 나아가 지방소멸로 이끌고 있다는 분석이 이들 지역의 인구 감소 추세로 확인된다.

국내 소멸 위험지역에 대해 연구한 한국고용정보원 이상호 일자리사업평가센터장은 "가평이나 연천 같은 군사접경지역이라 해도 내륙에 위치한 곳들은 접근성이 그나마 낫다"며 "강화·옹진은 섬이라는 특성 때문에 접근성부터 불리한 조건에 놓여 있는 지역이라 인구 유입 가능성이 더욱 떨어진다"고 말했다. → 그래픽 참조·관련기사 3면(역차별 부른 근원적 규제 '수도권정비계획법'·청년·육아맘이 말하는 강화·옹진의 현실)

/박경호·한달수기자 pkhh@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)

![[통큰기획-강화·옹진은 수도권이 아니다] 역차별 부른 근원적 규제 '수도권정비계획법'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202203/20220322010004371_2.jpg)

![[통큰기획-강화·옹진은 수도권이 아니다] 청년·육아맘이 말하는 강화·옹진의 현실](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/202203/2022032901001212400060261.jpg)