국가배상 판결

난민신청자 ‘보호장구’ 채워 독방

총 63일… 4차례 법정기한 초과도

1심 “상당고통 제압, 인격권 침해”

2심 ‘경범죄 전력 배포’ 추가배상

지난 2021년, ‘보호’라는 이름 아래 벌어진 가혹 행위는 화성외국인보호소를 전국민에게 각인시켰다. 장기 구금과 인권 침해 실태는 ‘새우꺾기’라는 이름으로 드러났고 보호와 인권, 보호와 폭력의 경계는 그곳에서 무너졌다. 난민 등 이주민을 둘러싼 현실을 짚어온 기록의 연장선에서 그날의 폭력과 보호소의 권력 구조를 심판하는 법원 판단이 30일 내려졌다.

서울중앙지법 민사항소 9-1부(노진영·변지영·윤재남 부장판사)는 이날 화성외국인보호소 ‘새우꺾기’ 사건에 대한 국가배상 항소심에서 위법하게 이뤄진 ‘새우꺾기’ 행위에 대해 배상하라는 원심 판단에 더해 법무부가 A씨의 경범죄 이력과 보호소 CCTV 영상 등을 배포한 행위가 개인정보보호법 위반에 해당한다고 추가로 판단했다.

모로코 국적의 난민신청자 A씨가 제기한 국가배상 소송은 단순한 개인 피해 보상을 넘어 외국인 보호제도의 권력 구조 자체를 법정에 세운 사건으로 의미를 지닌다. A씨는 보호소에 구금됐던 2021년 3월부터 6개월 동안 18차례(총 63일) 독방에 ‘특별계호’됐다. 이 가운데 15차례는 (발목)수갑·포승·머리보호대·케이블타이·박스테이프 등의 ‘보호장구’를 착용한 채였고, 4차례는 당시 법정 기한인 10일을 초과한 경우였다.

앞서 1심 재판부는 “위법한 장비를 위법한 방식(새우꺾기 등)으로 사용했다”고 원고 일부 승소판결을 내렸다. 재판부는 “새우꺾기는 신체에 상당한 고통과 인간으로서의 존엄성을 침해하므로 사용요건의 충족여부와 무관하게 인격권을 정면으로 침해한다”며 “불법체류 외국인은 관련법령에 의해 체류기한을 넘겼다는 것일 뿐이므로 ‘인간의권리’로서 신체의 자유 등의 기본권은 인정된다”고 판시한 바 있다.

아울러 이날 항소심 재판부는 새우꺾기 사건이 알려진 직후 법무부가 배포한 보도자료가 개인정보보호법 위반이라는 취지로 1천만원을 배상하라는 원심 판단에 더해 100만원을 추가로 배상하라고 판결했다.

법무부는 지난 2021년 언론이 새우꺾기 사건을 보도한 이튿날 A씨가 외국인 보호소에 입소하기 전 파출소에서 난동을 부려 처벌받은 전력이 있다는 점과 보호소 내부 기물을 상습 파손했다는 내용이 담긴 내부 CCTV 영상 캡처본을 얼굴만 모자이크한 채 그대로 게시했다.

이한재 법무법인 두루 변호사는 “법원이 정부가 배포한 보도자료를 이유로 개인정보보호 위반을 인정한 첫 사례”라고 설명했다. 이어 그는 “새우꺾기 사건이 알려지자 법무부는 독방 구금 사유와 직접적인 관계가 없는 A씨의 경범죄 전력과 보호소 내 일탈행위 등의 사건을 짜깁기해 보호 외국인이 ‘위험하고 나쁜 사람’이라는 것을 수차례 강조했다”며 “사건과 관계없는 인신 비방을 통해 외국인에 대한 혐오정서에 편승해 문제를 해결하려는 흐름은 지금까지 이어지고 있다”고 지적했다.

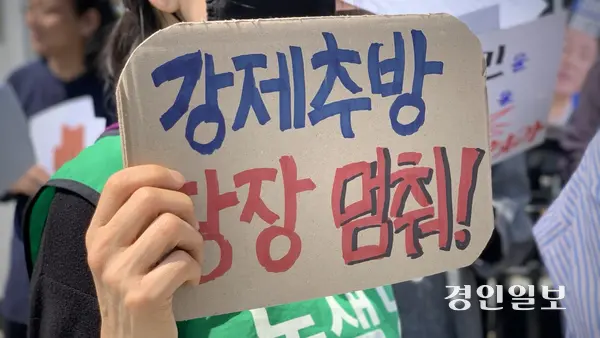

실제 법무부는 지난 23일 화성외국인보호소에서 본국으로 송환된 우즈베키스탄 국적의 Y씨 관련 본보 보도(4월25일자 5면 보도) 이후 그가 사문서위조 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 이력이 있다는 내용의 설명자료를 배포하기도 했다. 이날 이주인권단체들도 서울 광화문 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 “국가가 제도의 책임을 회피한 채 개인에게 낙인을 찍고 있다”고 비판했다.

1심과 항소심 판결 취지를 종합해보면, 새우꺾기 사건은 단순한 현장 일탈이 아닌 제도 운영 전반에서 드러난 공적 책임의 한 단면이었다. 보호 여부 판단과 집행 권한이 모두 법무부에 집중된 구조는 감시와 제재의 경계를 흐리게 만들며 폭력과 인권침해 행위가 가능하게 했다.

이날 내려진 판결은 단순히 한 사건에 대한 평가를 넘어선다. 4년 전 새우꺾기 사건이 남긴 물음은 여전히 유효하다. ‘보호’란 무엇이어야 하는가, 국가는 무엇을 책임져야 하는가. 꺾이고 짓눌린 몸에서 시작된 질문은 지금도 권력과 통제의 현실을 향해 이어지고 있다.

/목은수·유혜연기자 wood@kyeongin.com

![[한국근대문학관 컬렉션] 김억 ‘망우초’ 초판본 호화판](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/30/news-p.v1.20250429.d98957e8fe614549bf2a0629878e3bb6_R.jpg)