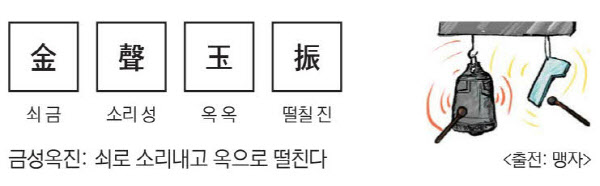

맹자는 공자에 대한 평가를 음악을 가지고 하였다. 맹자는 다음과 같이 말했다. "공자 같은 분을 집대성(集大成)이라고 하다. 집대성은 음악을 연주할 때 쇠로 만든 악기를 쳐서 소리를 내고, 옥으로 만든 악기를 쳐서 소리를 떨치는 것이다. 쇠로 만든 악기를 쳐서 소리를 내는 것은 음악을 조리 있게 시작하는 것이고, 옥으로 만든 악기를 쳐서 떨치는 것은 음악을 조리 있게 마무리하는 것이다. 조리 있게 시작하는 것은 지혜에 속하는 일이고, 조리 있게 마무리하는 것은 성스러움에 속하는 일이다." 집대성은 모아서 크게 이룬다는 말이다. 맹자는 당시 이 세상에 인간이 출현한 이후로 공자 같은 성인은 없었다고 극찬할 정도로 공자를 존경하였다. 맹자는 맑은 성인인 백이와 책임감 있는 성인인 이윤과 조화에 능한 유하혜라는 성인의 뛰어난 점을 이야기한 후 시중(時中)을 행하는 공자야말로 집대성한 성인이라고 여겨 찬탄한 것이다. 조리라는 말도 평소 자주 쓰는 단어인데 맹자는 그것을 화살 쏘기에 비유하였다. 활을 쏘아 과녁에 적중하는 것은 지혜이고 그 과녁까지 날아가게 만드는 것은 힘이다. 공자는 이런 두 가지를 모두 지니고 있다는 뜻이다. 조리에서 조(條)는 나무의 가지를 뜻하는 글자이다. 나무의 가지가 뻗어서 마치고 다시 뻗어서 마치듯이 그 마치고 시작하는 것을 잘 조절함을 의미한다. 그런데 여기서 금이니 옥이니 하는 것은 악기의 재료를 말하는 것이다. 여기서 금(金)은 종(鐘)이고, 옥(玉)은 경(磬)이다. 음악에서 팔음(八音)을 합주(合奏)할 때 먼저 종(鐘)을 쳐서 그 소리를 베풀고 마지막에 경(磬)을 쳐서 그 운(韻)을 거두어 주악(奏樂)을 끝내는 것을 말한다. 조리가 있다는 것은 음악이나 글을 쓸 때 문장 등의 시작과 끝이 조리가 있게 연결되는 것을 뜻하는데 맹자는 이것을 가지고 지(智)와 덕(德)이 갖추어 있는 상태를 비유하였다.

/철산(哲山) 최정준 (동방문화대학원대학교 미래예측학과 교수)