눈덩이처럼 불어난 택지조성원가는 분양가를 끌어올리는 기폭제가 됐고, 공급자에 유리한 건축비 산정 역시 분양가 상승을 부추겨 왔다. ┃관련기사 3면

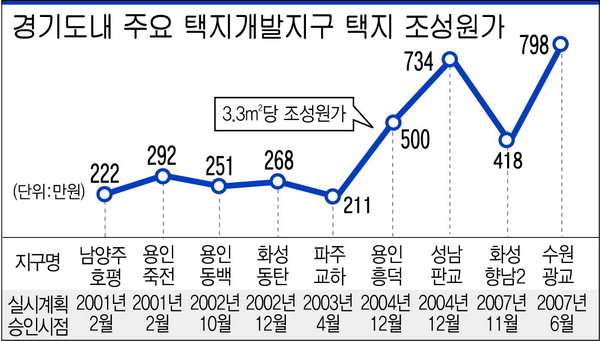

경인일보와 수원경제정의실천시민연합(이하 수원경실련)이 분석한 2000년대에 실시계획이 승인된 도내 주요 택지개발지구의 택지조성원가는 아파트 분양가와 비슷한 궤적을 그리며 가파르게 상승하고 있다. ┃그래프 참조

2001년 2월 실시계획이 승인된 남양주시 호평지구의 택지조성원가는 3.3㎡당 222만원이었고 용인시 죽전지구는 292만원이었다.

200만원대에 머물렀던 택지조성원가는 2003년 4월 실시계획 승인을 받은 파주시 교하지구까지 이어졌지만 이듬해 말 용인 흥덕지구부터 급격한 변화가 일어났다. 흥덕지구는 단번에 500만원대에 진입했고, 비슷한 시기 실시계획이 승인된 판교신도시에서는 무려 734만원을 찍었다. 택지조성원가가 큰 폭으로 상승한 2004년은 신도시로 대표되는 '부동산 버블'이 확산되던 시기와 맞물린다. 이어 광교신도시에서는 국내 택지개발 역사상 최고가인 798만원을 기록, 다음 택지개발지구에서는 택지조성원가 800만원대 돌파가 유력해지고 있다.

택지조성원가는 용지비·조성비·인건비·이주대책비·판매비·일반관리비·용지부담금·기반시설 설치비 등으로 구성된다. 택지공급가격에서 택지조성원가를 뺀 만큼이 택지개발사업 시행자의 몫으로 남는다.

1998년 12월 이전에는 택지조성원가를 기준으로 원가연동제에 따라 택지가 공급됐지만 분양가 자율화로 한동안 이런 원칙이 무너졌다. 중소형 아파트용 택지 공급가격조차도 감정가격으로 결정, 시행자가 막대한 이익을 남기는 구조가 2006년 택지공급가격기준 변경 전까지 유지됐다. 가파르게 오른 택지조성원가와 시행자의 이익은 그대로 분양 아파트 가격에 전가되며 '택지개발지구 고분양가 시대'의 밑거름이 됐다.

건축비 역시 택지개발지구 분양가 상승의 한 축을 맡았다. 2007년 9월 분양가 상한제 도입 뒤에도 600만원대에 이르는 건축비 상한선은 건설사의 이윤을 보장하는 장치로 활용되고 있다.