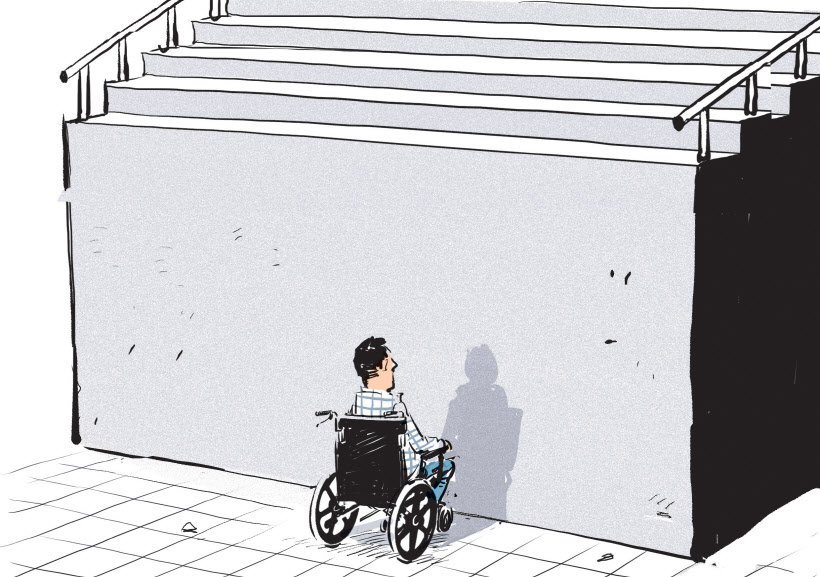

장애인 이동권 시위로 늦었다고

화 낼 수도 변명 할 수도 없는 일

시위대는 정류장 앞 버스를 막아서고 도로를 점거했다. 버스도 택시도 그 어떤 차도 수원역 사거리를 지나갈 수 없었다. 내가 타야 하는 버스 역시 꽁꽁 붙잡혀 있었다. 안 되는데, 지금 안 타면 진짜 늦는데. 발을 동동 굴러봐야 소용이 없었다. 일단 더 달려 시위 장소에서 떨어진 다음 택시를 잡아보려 했지만 보이지 않았고, 택시 앱을 아무리 눌러봐도 잡히지 않았다. 뛰어갈 수 있는 거리도 아니었고 애가 탄 심사장 스태프는 계속 전화를 걸어왔다. 무작정 달려 시위 장소에서 더 멀어지는 것만이 내가 할 수 있는 최선이었다. 싸늘한 날이었지만 코트 속 등이 땀에 젖었고 나는 정말 울고 싶은 심정이었다. 어찌어찌 택시를 겨우 잡아타고 도착했지만 이미 30분이나 지각을 한 상태였다.

너희 불편 알아서 해결 하라는건

약자 향한 지질하고 우스운 허세

오만함 차마 입밖에 내선 안될 말

심사가 끝나고 돌아오던 길, 다른 심사위원 한 분과 버스를 탔다. 수원역이 가까워지자 버스가 멈췄다. 도로는 여전히 꽝꽝 막혀 있었다. 결국 버스 기사님은 모두에게 내리라고, 그냥 걸어가라고 했다. 영문을 몰랐던 심사위원 한 분이 내게 물었다. "지금 수원역 무슨 일 있어요?" 내가 대답했다. "장애인 이동권 시위가 있어요." "그래서 아까 늦었던 거예요?" 내가 끄덕였다. 우리는 천천히 걸어 수원역에 닿았고 각자 다른 열차를 타고 헤어졌다. 심사장에서 사람들이 물었더랬다. 왜 늦었냐고, 수원역 근방이 그렇게 차가 막히더냐고. 나는 투덜거릴 수 없었다. 그건 이상한 일이었으니까. 장애인 이동권 시위가 있어 나는 늦을 수밖에 없었다고, 나는 일찍 출발했는데 정말 억울하다고, 모든 건 그 사람들 때문이라고 그럴 수는 없었으니까. 마찬가지로 수원역까지 먼 길을 걸은 심사위원도 내 앞에서 짜증을 내지 않았다. 그럴 수는 없는 일이니까. 집에 가서 혼자 성질을 부리며, 지각 따위나 하는 허술한 사람이 된 일에 화를 낼 수야 있겠지만 차마 사람들 앞에서 그런 거로 나의 불편을 호소할 수는 없다는 것을 진정 지금의 우리는 모르는 것일까. 우리는 매일 편했으나 누군가는 그렇지 않다는 걸 빤히 알면서도 하루 치 불편을 쏟아내며 그렇게 짜증을 부리는 것이, 정말 이상하지 않은 것일까. 그것도 이해하지 못하는 내 좁은 속을 남에게 들키는 것이 부끄럽지 않을까. 몰라 몰라, 너희들 불편한 건 너희들이 알아서 해결하고, 우리까지 불편하게 하지 말라고, 그렇게 말하는 것이 약자를 향한 지질하고 우스운 허세라는 것을, 그 허세가 약자를 향한 오만한 태도에서 시작하는 것임을 진정 몰랐을까. 우리는 언제부터 약자를 향한 이 오만한 태도에 익숙해졌을까. 오만이 취향이 될 수도 있다고 생각하는 것일까. 설사 그렇다 해도 차마 입 밖에 내어서는 안 될 말이 있다는 것을 한 번쯤 생각해볼 일이다. 누가 들을까 겁이 나 한 손 들어 입을 틀어막을 줄도 알아야지.

/김서령 소설가