볼라르, 르누아르 가능성 적극 지원

회화 수집가 김광국, 그림 애정 담아

김씨·허승 작품 가치 알리고자 노력

예술의 이해·지지가 있어 가능한 일

예술사 과거·미래 잇는 선한 영향력

19세기 파리에서 주로 활동한 르누아르에게는 같은 도시에서 화상(화商)으로 일하던 볼라르(Ambroise Vollard, 1866~1939)라는 친구가 있었다. 르누아르가 볼라르를 처음 만났을 때 그는 고전주의 회화에 반기를 들고 빛의 오묘함을 따뜻한 색채로 표현하는 새로운 화풍을 시도하고 있었지만, 평론가들의 냉대와 경제적 어려움 속에서 힘겨운 나날을 보내고 있었다.

그러나 평소 인상파 회화를 이해하고 르누아르의 가능성을 믿었던 볼라르는 그의 전기를 펴내고 작품을 사들이는 한편, 전시회를 열어 그를 적극적으로 지원했다.

사람들은 비로소 르누아르의 작품에 주목하기 시작했고 이로써 한 시대의 미술사가 새롭게 쓰이는 계기가 되었다. 예술가 곁에 진심으로 예술을 이해하고 지지한 이가 있었기에 가능한 일이었다.

조선시대에도 이와 유사한 인물이 있었으니 김광국(金光國, 1727~1797)이 그 사람이다. 그는 왕족이나 관리의 건강을 돌보는 의관(醫官)이었으나 본업과 별개로 그림에 깊은 애정을 지녀 조선은 물론 중국과 일본 회화를 수집하는 데 평생을 바쳤다.

이름 없는 화가의 작품도 마다하지 않고 힘써 모아 가치를 알리고자 했으며 이 같은 태도는 ‘매주’(梅廚)라는 호를 지닌 김씨(金氏) 여인이 그린 ‘유은촌사도’(柳隱村舍圖)를 통해서도 잘 드러난다.

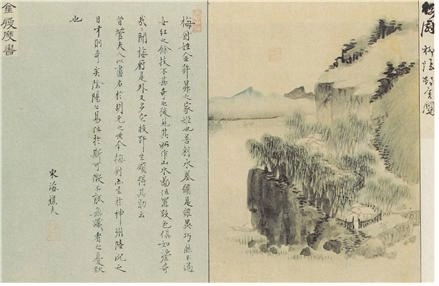

이 그림은 언덕 아래 버드나무가 드리운 시골집을 그린 것으로 전문적인 솜씨는 아니지만 적절한 구도와 먹색의 농담, 초록빛 풀과 나무의 표현이 어우러져 초여름 분위기를 담담하게 전해준다. 꾸미지 않은 소박한 필선과 색감은 같은 시기 몇몇 기녀들이 남긴 화려한 채색의 화조화와 대조적이다. ‘매주’라는 호는 부뚜막(廚)에 핀 매화라는 의미로 부엌에서 일하며 사는 여인을 말하는데 실제로 그녀는 허승(許昇, 18세기)이라는 중인의 집에서 허드렛일을 하며 생계를 이었다고 한다. 김광국은 그녀가 여러 재주를 지녔음에도 여자라는 이유로 제대로 인정받지 못하는 현실을 아쉬워하는 글을 남겼다.

허승은 김광국의 지인으로 청동기 등을 주조해 파는 장인이었다. 조선 후기에는 중국 청동기를 본떠 수집하거나 정원을 장식하는 문화가 있었는데 허승 또한 이러한 분위기 속에서 양반들의 주문에 따라 주물일을 하며 생업을 이어간 하급 중인이었을 가능성이 크다. 그는 그림에도 취미가 있어 작품을 남겼던 듯 김광국은 허승이 그린 국화 그림 한 점을 소장하고 있었다.

김광국은 이 그림에 대해 “붓놀림과 색채가 뛰어나 화가의 진면목을 제대로 터득했다”고 높이 평가하며 그럼에도 그의 이름을 세상에 드날려줄 권세나 학식 있는 이가 없어 안타깝다고 적었다.

김광국은 김씨와 허승이 처했던 사회적 현실에 공감하고 이들의 재능이 외면받는 것을 안타깝게 여겨 작품을 수집해 후세에 남겼다. 이는 그들의 이름이 오늘날까지 잊히지 않게 만든 결정적인 행위였다. 볼라르나 김광국 같은 컬렉터들이 과거와 현재, 미래를 이으며 예술사에 끼치는 선한 영향력을 다시금 깨닫게 하는 순간이다.

/황정연 한국학중앙연구원 한국학대학원 미술사 조교수

<※외부인사의 글은 경인일보의 편집방향과 다를 수도 있습니다.>