이 죽음을 받아들이는 의식인 장례식은 각 나라마다 문화와 종교 등의 차이로 그 절차가 조금씩 다르다. 그러나 '죽음' 뒤에는 반드시 가까운 지인들에게 알린 뒤 망자를 애도하기 위한 장례의식을 치르는 것이 보통이다. 그 의식도 대부분 땅으로 돌아간다는 의미에서 자연의 섭리를 따르고 있다.

우리나라의 장묘문화인 매장 풍습은 유교에서 출발했다. 우리 조상들은 신체의 모든 부분은 부모로부터 받았기 때문에 아무런 손상 없이 관(棺)과 함께 망자를 땅속에 조심스럽게 매장하는 것이 후손의 도리이며 효행(孝行)의 근본이라고 여겼다.

이렇게 조선시대 억불숭유정책으로 인해 화장을 금하고 매장을 장려하던 풍습이 오늘에 이어져 왔지만 현재는 50% 이상의 화장률을 보이는 등 우리나라의 장묘문화도 서서히 화장으로 변해가는 추세다.

일본의 장묘문화는 '산자와 죽은 자가 공존한다'는 정서가 형성되어 있다.

불교에 의해 오래전 부터 화장문화가 정착된 일본은 화장이 장묘형식의 99%를 차지하고 있으며 화장장 자체를 우리나라 처럼 '혐오시설'로 인식하지는 않는다.

다만 기존에 도심에 있던 화장장들은 오래전 도시 외곽 쪽으로 모두 옮겨졌다. 긴 세월 화장문화가 지속된 만큼 주민들과의 마찰도 우리나라처럼 큰 이슈가 되지 않는다. 각 지자체들은 이웃 지자체들과 함께 자본을 충당해 거주지 시민들이면 누구나 저비용으로 이용할 수 있게끔 만들었다.

묘지도 마찬가지다. 도심 한복판에 수백년 된 묘지는 물론, 우리나라에서는 상상도 할 수 없는 묘지 안 고등학교, 그리고 체육시설과 어린이 공원, 게이트볼장까지 종합문화공간이라는 느낌을 받을 정도다.

불과 30여㎡ 남짓한 공간에 납골 6천기를 수용할 수 있는 납골당까지 좁은 공간을 효율적으로 활용하려는 것이 일본 장묘문화의 특징이다.

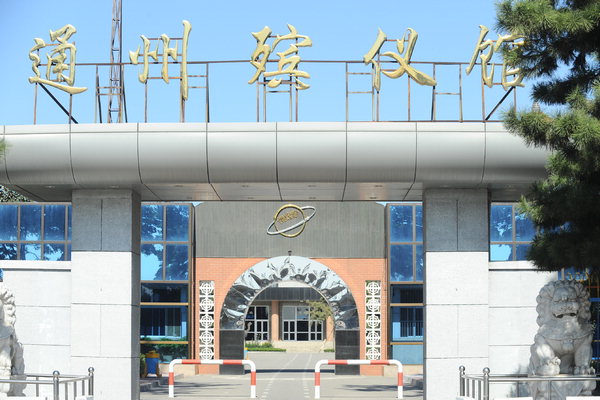

중국도 불교문화권에 속해 화장이 장묘형식의 90% 이상을 차지하고 있으며 중국정부가 직접 운영하는 것이 특징이다.

이미 제1의 장묘혁명이라 불리는 화장장려 정책을 강력히 시행하고 있어 배울 점이 많다.

특히 중국의 국민적 존경을 받았던 지도자 덩샤오핑이 사후 화장해 유골을 산과 바다에 뿌린 것이 솔선수범 사례가 돼 화장에 대한 거부감을 없애고 장묘 개혁에 힘을 실어주고 있다.

/지역신문발전기금 지원 기획취재

![[장사혁명 우리는 어디쯤인가·5]생자와 망자의 공존](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/200911/487517_119498_1748.jpg)