구강포는 우리의 수영장이었고 앞동산은 언제나 우리의 놀이터였다. 봄 여름 가을에는 자치기며 공기놀이를 하고 놀았고, 눈이 오는 겨울날에는 눈이 오는 대로 나이따먹기 하면서 망아지처럼 뛰어놀았다. 여기저기 봉긋한 묘지를 오르내리며 마치 정복지를 차지한 정복자인 냥 의기양양해했다. 우리는 매일같이 동산에서 이렇게 놀았다. 하지만 뒷산은 성역이나 마찬가지였다. 뒷산은 꽤 높고 가팔랐다. 그래서인지 들과 산으로 뛰어다니면서도 뒷산에 올라가 볼 생각은 하지 못했다. 어느 무더운 여름날, 우리는 당산나무 그늘에서 뭐 재밌는 일 없나 이리저리 궁리하고 있었다. 그때 내 눈에 큰 산이 들어왔다. 며칠 전에 읽었던 동화책이 생각났다. 나는 친구들에게 뒷산에 우리가 모르는 사람들이 살고 있을 것 같다며 찾아가자고 했다. 그 산에 돌이가 있을 것만 같았다. 우리는 즉시 각자의 집으로 가서 도시락을 쌌다. 도시락은 삶아서 소쿠리에 담아놓은 보리밥과 장독대 항아리에서 푼 된장 그리고 텃밭에서 딴 상추와 고추가 전부였다.

내 어린 시절의 책은 자연이었다. 물리적인 책은 거의 읽지 못했다. 그래서 내 또래의 사람들이 세계명작동화전집이니 전래동화전집이니 위인전집이니 하면서 어릴 때 읽었던 책들을 말하면 나는 한마디도 못한다. 내 어린 시절 독서목록은 다섯 권이 전부이다. '알프스 소녀 하이디' '타잔' '충견 렐시' '가자미와 복장이' 그리고 책 표지가 뜯어져서 제목을 알 수 없었지만 돌이가 주인공인 책이 그것이다.

'알프스 소녀 하이디'는 내가 최초로 날을 새서 읽던 책이다. 할머니가 전기세 나간다고 꾸지람 하시면 나는 "조금만 더" 하다 날을 샜다. '타잔'을 생각하면 지금도 빗소리가 들리고 땅에서 올라오는 흙냄새가 난다. 비 오는 어느 날, 골방에 앉아 무릎에 책을 올려놓고 한장 한장 넘겼다. 그날 나는 정글이라는 낯선 세계에서 신나게 놀았다. 이름 모를 큰 수풀을 헤치고, 온갖 동물들과 식물들을 만나고 때로는 늪에 빠져 위험에 처하는 등 끝없는 상상의 나래를 펼쳤다. 그리고 책 표지가 뜯어져서 제목을 알 수 없었지만 이후 내가 어린이 책을 공부하면서 알게 된 이주홍의 '메아리'였다.

돌이는 깊은 산중에서 누나와 아버지와 함께 살았다. 돌이의 유일한 친구는 메아리였다. 이 산에서 소리치면 꼭 똑 같은 소리가 들려 왔다. 그러던 어느 날 누나는 낯선 사람들을 따라 집을 나섰다. 시집을 간 것이다. 돌이는 누나가 너무 보고 싶어서 누나가 넘어간 고개에 한걸음에 오르지만 보이는 것은 첩첩 산중이었다. 누나 하고 불러 봐도 돌아온 것은 '누나'라는 메아리뿐이었다. 돌이에게 누나는 엄마이고 누나이고 친구였다. 그런 누나가 시집을 갔으니 돌이는 누나가 보고프고 그리울 수밖에 없었다. 돌이는 누나를 찾아 나섰다가 쓰러져 잠이 들고 아버지가 돌이를 찾아 집으로 데려온다. 그사이 돌이네 소가 새끼를 낳았다. 돌이는 누나의 빈자리를 송아지에 대신한다.

나는 어린 나이에도 돌이의 아픔이 오롯이 내 것인 냥 했다. 돌이를 두고 산 고개를 넘어 뒤돌아보고 또 돌아보는 누나의 아픈 모습이 눈에 어른거렸다. 누나의 뒷모습을 놓치지 않으려고 애를 쓰지만 눈물이 어른거려 누나를 놓치고 마는 돌이의 안타까움이 지금도 내게 남았다. 그래서인지 그때 나는 뒷산에 올라가면 꼭 돌이네 같은 가족이 화전을 일구고 살고 있을 것만 같았다. 비록 돌이는 찾지 못했지만 그날 돌이를 찾아 나선 마음은 나를 아동문학 판으로 이끈 것이 아닌가 생각한다.

생각해보면 참으로 아이러니하다. 빈약하기 짝이 없는 어린 시절의 독서목록을 지닌 내가 아동문학을 하고 있으니 말이다. 그러나 한 편으로는 책이 없었기 때문에 한 권을 읽어도 빼곡히 내 가슴속에 담았던 것은 아닐까 하는 생각을 한다. 읽고 나서 항상 그 뒤가 궁금해서 주인공들과 대화를 나누었으니 말이다.

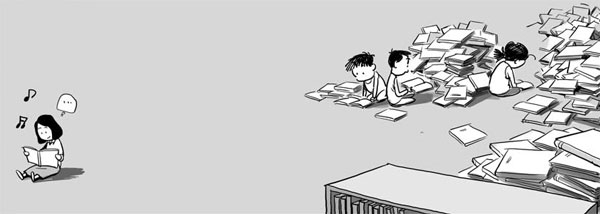

요즘은 책이 너무 많아서 좋은 책만 골라 읽기도 힘든 세상이다. 그래서 권장독서목록이나 추천도서목록이 만들어지고 있다. 하지만 좋은 의도로 만들어진 목록은 아이들 자신이 읽을 책을 선택할 권리와, 책을 읽지 않을 자유를 제한한다. 내 어린 시절에는 책의 빈곤으로 책을 고를 선택의 여지가 없었지만, 책의 풍요 속에 살아가는 요즘 아이들에게는 읽고 싶은 책이 아니라 권장이나 추천도서 중심으로 읽어야 하고 이러한 타이틀을 지닌 목록의 책을 읽지 않으면 안 되는 시스템 속에 있다. 아이들에게 책을 선택할 권리와 안 읽을 자유를 준다면 어떨까 감히 제안해 본다.

/김명옥 (아동문학평론가)