옛날부터 땅이라고 불러온 지구는 인간을 내주고 길러준 어머니이다. 그 땅은 정직하다. 정직하다는 것은 땅 속에 받아들인 하늘에서 떨어진 씨앗의 성질을 왜곡하지 않고 존중한다는 경천(敬天)의 의미이다. 땅에는 방소가 있다. 방소마다 그 지역적 토양이 다르고 토질이 다르다. 그래서 그 토질에 적합한지 여부를 표현해준다. 땅마다 내재되어 있는 특유의 성분은 그곳에서 자라나는 식물에게 영양을 준다.

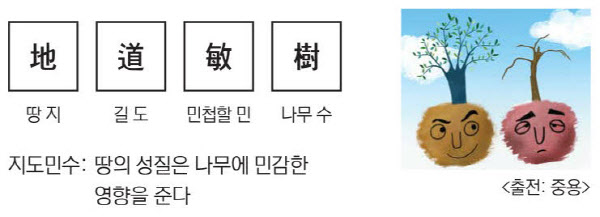

잘 자라던 남쪽 땅의 귤나무를 북쪽에 옮겨 심으면 탱자나무가 되는 현상이 발생하거나 심하면 자라지 못한다. 그에 비해 적합한 토양에만 심으면 땅은 위대한 생명력을 그대로 발현해준다. 그리고 이런 양상이 매우 민첩하다. '중용'에서는 이를 지도민수(地道敏樹)라 하였다.

아름드리 수백년 된 나무를 보면 그 나무가 자라는 땅 속에 그 나무와 궁합이 맞는 좋은 기운을 지니고 있다고 추측해볼 수도 있다. 그런데 아무리 땅의 지질이 맞고 생명력이 좋아도 한계가 있게 마련이다.

인삼이 대표적인데 한 번 심은 땅에는 오랜 기간 다시 심을 수 없다. 필요한 기간 동안 쉬도록 내버려두어야 한다. 욕심부려 심어봤자 농사만 망친다.

이것만 보아도 땅은 단순한 무정물이라기보다는 생리(生理)를 지닌 존재이다. 사람도 땅 위에 집을 짓고 생활하는 존재이기 때문에 땅의 생리(生理)라 할 수 있는 지리(地理)를 무시하면 안 된다. 땅이 쉴 틈 없이 진기가 빨리면 그 위에 문명을 건설한 사람도 별수 없다.

/철산(哲山) 최정준 (동방문화대학원대학교 미래예측학과 교수)

![[6·3대선 어젠다] 한반도 비핵화-전술핵 재배치](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/ams.001.photo.202409251322306020005947_R.jpeg)

![[포토&스토리] 인권유린 선감학원 공동묘역 유해발굴](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/news-p.v1.20250515.39700b6feaf74efc8efc61bafc447dd4_R.jpeg)