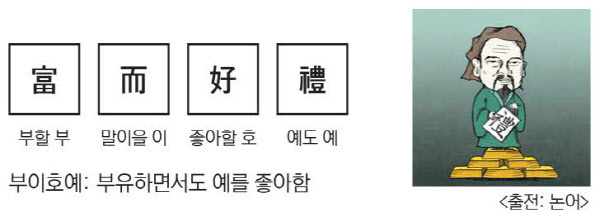

부유함을 이루었는데도 자기 분수를 지키며 예를 실천하는 사람은 존경받는다. 현대 자본주의사회에서는 더욱 필요한 덕목일 것이다. 논어의 한 대목이다. 자공의 질문이다. "가난하지만 아첨하지 않고 부유하지만 교만하지 않다면 어떻습니까?" 공자의 답변이다. "그것도 좋지. 그런데 가난하지만 즐거워하고 부유하면서도 예를 좋아하는 이만은 못하지." 자공이 알아듣고 '시경'의 구절을 인용하여 말했다. "끊은 것 같고 간 것 같고 쫀 것 같고 닦은 것 같다는 구절이 바로 이런 것을 말하는 것이군요." 공자의 말씀이다. "사(賜)는 이제 시에 대해 함께 토론할 수 있게 되었구나. 그에게 지나간 일을 일러주었더니 올 일을 아는구나."

위 구절은 가난과 부유함이라는 경제적이고 물질적인 여건과 아첨이나 교만과 즐거움과 예의라는 정신적이고 윤리적인 심리상태를 교차시켜 비교한 대화이다. 누구나 그렇게 하기 쉬운 경우가 있고 누구도 그렇게는 하기 힘든 경우도 있다. 가난하면 생존을 위해 지조와 자존심을 버리고 아첨하기 쉽고 부유해지면 자신의 우월한 경제적 환경을 뽐내기 쉽다. 자공은 이와 반대로 하기는 힘든데 그렇게 해내면 어떤가를 물었다. 어찌 보면 부유하면서도 교만하지 않은 자신을 빗댄 질문일 수도 있겠다. 그러자 공자는 한 차원 고양을 시켜준다. 천명과 분수를 알게 되면 가난함과 부유함에 대해 낙천적이면서 분수를 지키는 삶이 가능하니 그렇게 해보라는 권유이다. 제자를 한 단계 고양시키는 공자의 교수법이기도 하다.

/철산(哲山) 최정준 (동방문화대학원대학교 미래예측학과 교수)

![[6·3대선 어젠다] 한반도 비핵화-전술핵 재배치](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/ams.001.photo.202409251322306020005947_R.jpeg)

![[포토&스토리] 인권유린 선감학원 공동묘역 유해발굴](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/news-p.v1.20250515.39700b6feaf74efc8efc61bafc447dd4_R.jpeg)