국립현대미술관 과천서 10월 12일까지

인간의 욕망에 의해 생산된 인공물 화석, 디지털 기술로 재현한 새로운 종, 기술에 의해 증강된 공간에서의 인간관계와 소통까지. 예측할 수 없는 미래에도 다양한 존재들과 관계를 맺고 살아가는 인간의 면모를 탐구한 청년들의 고민은 예술적 실천으로 이어졌다.

국립현대미술관 과천은 동시대를 살아가는 청년 작가들이 펼쳐낸 이야기를 ‘젊은 모색 2025: 지금, 여기’를 통해 선보이고 있다. 1981년 ‘청년작가전’으로 출발한 이번 전시는 국내에서 가장 긴 역사를 가진 신진 작가 발굴 지원 프로그램이다.

올해는 강나영, 권동현×권세정, 김을지로, 김진희, 다이애나랩(백구, 유선), 무니페리, 상희, 송예환, 야광(김태리, 전인), 업체eobchae(김나희, 오천석, 황휘), 이은희, 장한나, 정주원, 조한나 등이 함께했다.

전시는 1~2전시실과 중앙홀까지 이어진다.

1전시실은 인간을 둘러싼 생태·기술적인 환경을 재해석하고 성찰하는 작품을 소개한다. 그런 만큼 현 시대 문제를 다룬 작가들의 조형적인 언어를 비교해가며 보는 재미가 있다.

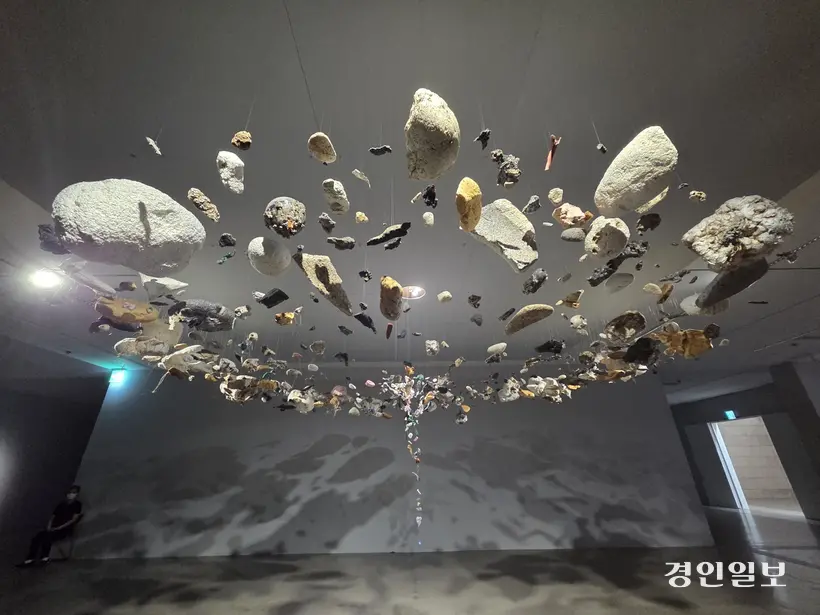

전시실을 압도하는 대형 설치 작업에 먼저 눈길이 간다. 빅뱅을 연상케하는 장한나의 ‘Being’은 전국 해안가에서 수집한 500여개의 ‘뉴락’으로 이뤄졌다. 뉴락은 자연적인 변형을 거쳐 돌처럼 변한 플라스틱을 일컫는 작가의 독자적인 개념이다.

작가는 로키산맥의 빙하, 산불이 지난간 풍경, 반도체 공장의 온수배출 통로 등을 그린 신작 ‘신자연; Being’이란 영상물을 함께 소개해 현세대가 마주한 기후위기 문제를 상기시킨다.

송예환의 ‘인터넷 지도’는 이용자 특성에 맞춰 제한된 정보만을 제공하는 인터넷 환경 속에서 수동적인 위치에 놓인 이용자의 모습을 조명한다. 이는 때로 집단적인 왜곡을 조장하기도 하는데, 일방향으로 전개되는 작품 속 웹사이트에서 작가의 문제의식이 오롯이 드러난다.

2전시실은 사회적인 소수자에 대한 열린 태도를 통해 연대와 돌봄, 소통이란 가치를 담아낸 작품 중심으로 꾸며졌다. 작가들의 예술적 사유를 곱씹다보면 지극히 개인적인 이야기가 가장 보편적이란 메시지를 다시금 깨닫게 된다.

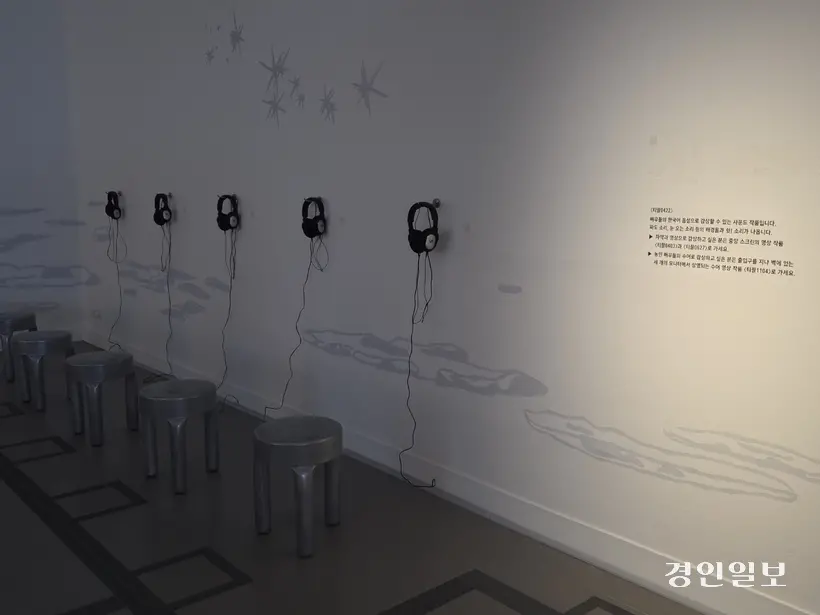

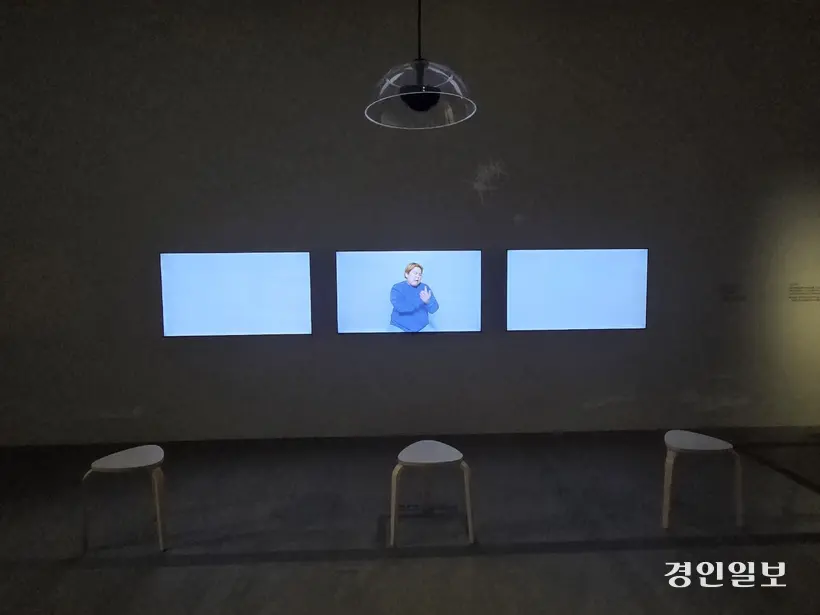

그중 소수자를 향한 시선에서 출발한 다이애나랩의 ‘티끌’에 오래도록 발길이 머문다. 장애인 거주 시설에서 34년간 살다가 자립한 사람, 건설 현장에서 강제 노동을 하다 탈출한 이와 30대 초반 여성 등 한평생 서로 다른 시공간에서 살아온 3명의 인물이 접점을 만들어가며 보이지 않는 경계를 뛰어넘는 과정을 풀어낸 이야기다. 이는 소리, 영상, 드로잉 등 다양한 매체로 구현됐다. 이해를 돕기 위해 배치된 농인 배우의 수어 영상, 점자 설명글 등은 작품의 의미를 더한다.

이밖에도 거대한 석유화학 단지를 품은 고향 여수의 이야기를 형상화한 조한나의 ‘우리 단지’와 만주로 이주한 뒤 고향으로 돌아오지 못한 조선인들의 모습을 그린 무니페리의 ‘EL’ 등을 만나볼 수 있다.

전시는 10월12일까지.

/이시은기자 see@kyeongin.com

![[인터뷰] 생태예술가 장한나가 만난 ‘뉴락’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/21/news-p.v1.20250421.129835603fd54697af4de03fdd249acb_R.png)