경인일보는 이에 따라 연중기획 '공간과 사람'을 통해 건축이란 무엇일까?, 건축가는 무엇을 하는 사람인가? 공간이란 사람에게 어떤 의미인가? 등에 대한 질문에서 하나씩 궁금증을 풀어내려고 한다.

많은 사람이 자신만의 집에 대한 로망을 간직하고 있다. 하지만 정작 그 집에서 일어날 삶에 대해서는 구체적인 그림을 그리지 못한다. 이미 경기도 외곽이나 소도시에도 사람과 자연이 어우러진 멋진 집들이 곳곳에 숨어 있다.

'공간과 사람'은 경기도건축문화상 수상작과 수상작가의 작품을 중심으로 경기도내에 멋진 집, 정(情)이 묻어나는 집을 소개할 예정이다. 그 과정을 통해 집에 대한 꿈을 가진 사람, 각자의 해답을 찾아보고자 한다. ┃편집자 주

45도 가파른 경사부지, 건축에 불리

산 깎는 공사 대신 지형에 맞춰 건설

지붕 위 흙으로 덮은 마당 '단열효과'

집안 곳곳 창 밖으로 그림같은 풍경

"그 땅이 그런 집을 만들게 한 것이지. 내가 그 땅을 어떻게 만든다는 생각은 한번도 하지 않았습니다."

광주시 오포읍 신현리의 한 산자락. 그 곁에 '오르는 집'이 있었다.

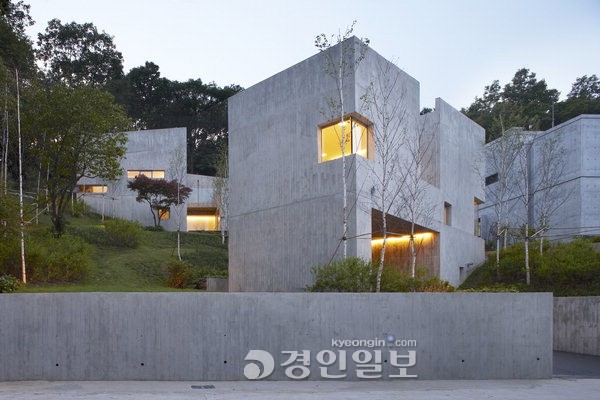

지난 24일, 오전에 비가 한 차례 흩뿌린 뒤라 하늘은 잔뜩 잿빛이었다. 오르는 집은 처음 보자마자 절로 탄성이 나오는, 그런 집은 아니었다. 단지 비를 뿌린 하늘을 닮은 무표정한 노출콘크리트와 그 곁을 묵묵히 지키고 있는 자작나무, 그리고 산이 보였다.

오르는 집은 겉보다는 속내가, 속내보다는 그 집에서 사는 사람과 그 집에서 일어나는 일상이 멋진 집이었다.

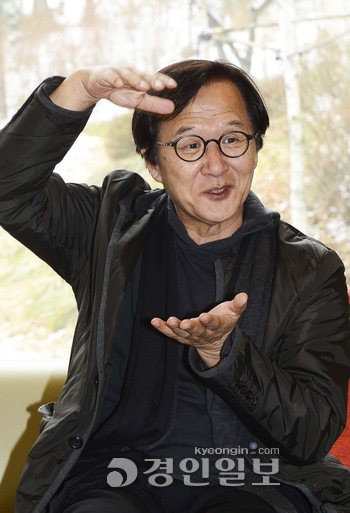

오르는 집을 설계한 이는 건축가 김인철(아르키움 대표·전 중앙대 건축학부 교수) 씨. 그는 경사를 비스듬히 타고 오르는 집을 통해 땅과 건축을 만나게 하고 무대인 집을 통해 사람이 주인공이 되는 공간을 창출해냈다.

김 교수는 강남 교보빌딩 사거리에 어반 하이브를 설계하고, 김옥길 기념관, 웅진씽크빅 사옥 등을 설계한 유명 건축가. 하지만 건축주인 김동남·양영심 부부는 그의 명성을 알고 설계를 맡긴 것이 아니었다. 30년 가까이 공직생활을 하다 정년퇴임한 김동남씨와 평생 남편, 자식 뒷바라지를 해온 양영심씨는 줄곧 강남아파트에만 살다가 지난 2006년 전원주택으로 옮길 결단을 내렸다.

양씨는 "전망이 좋아 신현리에 땅을 샀는데, 산자락 경사지에 있어 처음엔 토목공사를 통해 산을 깎을 생각이었다"며 "다른 전원주택을 구경하러 파주 헤이리를 찾았다가 우리 땅처럼 경사진 곳에 집을 짓는 것을 보고 '이렇게도 집을 지을 수 있구나'라는 생각에 깜짝 놀랐다"고 설명했다.

부부를 놀라게 한 집은 김인철 교수가 설계한 또 다른 집, 파주시 헤이리의 '마당 안 숲'이었다. 마당 안 숲 역시 양씨 부부가 산 땅처럼 경사진 곳에 있었지만, 땅에 건축을 맞춘 형태를 하고 있다. 그 길로 부부는 산을 깎을 생각을 접고 김 교수에게 설계를 맡겼다.

김 교수도 처음엔 '헤이리집처럼 풀어나가면 되겠구나' 생각을 했지만, 헤이리에 집을 지은 땅과 신현리 땅과는 차이가 있었다. 헤이리의 땅은 30도의 경사를 가지고 있었지만, 신현리의 땅은 그보다 더 급한 45도였다.

그는 "보통 처음 땅을 보면 설계 모티브가 떠오르는데 자꾸 헤이리에 있는 그 집이 그려지고, 30도와 45도는 굉장히 다른 조건인데 '내가 나를 베끼고 있구나'라는 생각이 들었다"며 "기존에 완성된 것이 효과가 있으니까 그것만 반복하는 것은 매너리즘이라고 생각했다"고 말했다.

김 교수는 이후 여러 번 신현리를 찾았다. 산에 올라 땅을 바라보기도 하고 건너다보기도 하면서 집의 형태를 구상했다. 그러던 중 마추픽추를 오르던 버스가 떠올랐다. 경사가 급해 바로 오르지 못하고 갈지(之)자 모양으로 산을 오르던 마추픽추의 버스처럼 오르는 집 역시 비스듬히 경사를 따라 돌아 오르면 되겠다고 생각한 것.

김 교수는 "땅이 가지고 있는 기억을 무시하면 안 된다"며 "풀 한 포기, 나무 한 그루도 그 땅이기에 자라는 것이기 때문에 중장비로 땅을 확 자르고 집이 들어가는 것은 자연에 대한 폭력"이라고 강조했다.

오르는 집은 '옆으로 누운 U자형' 건물이 자연스럽게 산을 품에 안은 형상을 하고 있다. 전체적으로는 단층이지만 측면 도면을 보면 3층 집이 된다. 오르는 집의 가장 큰 장점은 집 안 곳곳의 문을 열면 바로 땅과 맞닿을 수 있는 점이다. 그렇다 보니 집안 곳곳의 문을 열면 안과 밖의 경계가 사라지고, 산이 밖이 아닌 안이 되며 집과 함께 존재하는 공간이 된다. 창을 통해 보이는 모든 빈 공간이 전부 자신의 공간이 된다.

집을 소개하면서 부부는 계단을 오를 때마다, 방이 바뀔 때마다 창밖으로 바뀌는 풍경을 설명하느라 분주했다. 오르는 집은 거실과 방에 서로 향해 열린 창문이 있어 올려 보거나 내려보며 가족의 일상을 연결하고 있었다. 이웃집과 맞닿은 곳은 발상을 뒤집어 창을 바닥에 놓아 낮은 꽃들이 보이게 했다. 이 곳은 건축주인 김동남씨가 가장 좋아하는 곳이 돼 버렸다.

김씨는 "창문으로 보이는 풍경이 예뻐서 그대로 그림이 되기 때문에 액자가 따로 필요없다"며 "예전 아파트에서는 방에 들어가서 문을 닫아버리면 가족이 들어오고 나가는 것도 모를 정도로 단절돼 있었는데, 오르는 집은 서로를 향한 창문이 있어 소통하고 있다는 느낌이 든다"고 소개했다.

양씨도 "창이 많음에도 냉·난방비가 아파트에 살 때보다 적게 든다"며 "지난 여름, 폭서기에도 거실 양쪽의 창문을 열고 있으면 더운 줄 몰라 에어컨을 켠 날이 손에 꼽을 정도였고 지붕에 흙이 덮여 있어서 그런지 겨울에도 따뜻하다"고 귀띔했다.

집이 산의 경사를 살렸기 때문에, 지붕만큼은 평평하게 만들어 흙을 덮고 마당으로 만들었다. 그 흙은 오르는 집의 훌륭한 단열재가 됐다.

김 교수는 "아무리 오르는 집이라고 해도 평평한 공간이 필요할 것 같아서 지붕을 평평하게 만들고 흙을 덮어 하늘에 떠 있는 정원을 만들었다"며 "흙처럼 좋은 단열재가 없을뿐더러 건강에도 좋다. 하늘 마당에 텃밭을 일궈도 좋고 골프 연습을 할 수도 있다"고 설명했다.

실제로 김동남·양영심 부부는 지난해 지붕에 텃밭을 일궈 상추, 고추, 가지 등을 심었다. 잘 자란 수확물을 지인들과 나눠 먹는 것도 이 집의 또 하나의 기쁨이 됐다.

오르는 집을 짓기 전까지 아파트에서 하루하루 일상을 각박하게 살던 부부는 점차 새로운 공간을 통해 소박한 행복을 찾아가고 있었다.

양씨는 "아치형 창문에 벽난로, 화려한 대리석과 욕실 타일이 이전에 남편과 내가 꿈꾸던 전원주택의 모습이었다"며 "하지만 지금은 지렁이가 나타나고 창 밖 나무에 딱따구리가 찾아오는 것에 감사하며 산다"고 밝혔다.

건축주 내외는 어느덧 건축가와 닮아 있었다.

김 교수는 "단독주택은 건축가만의 생각으로 완성된다기보다 건축주와 합작"이라며 "대부분 집을 지을 때 어떻게 하면 비싸 보일지, 고상해 보일지, 집을 만드는 '재료'에만 관심을 두는데, 그런 집은 삶의 모습이 안보이고 집만 보이게 된다. 서로를 이해하는 건축주와 건축가가 만나 오르는 집이 탄생할 수 있었다"고 말했다.

건축가, 건축주와 함께 집을 둘러보는 불과 몇시간 사이, 거실의 창은 종전과는 또 다른 풍경을 만들고 있었다.

글=윤수경기자 / 사진=임열수기자