6·25전쟁 끝나고 '대기자가 되리라' 자신과 약속

서슬퍼런 군인들 압제속에서 지역언론 지켜

각종 향토사 편찬위원 활동 지역사 재정립 공로

최근 수원의 숨겨진 얘기 풀어내 큰 호응

구순 바라보는 나이지만 여전히 현역기자 풍모

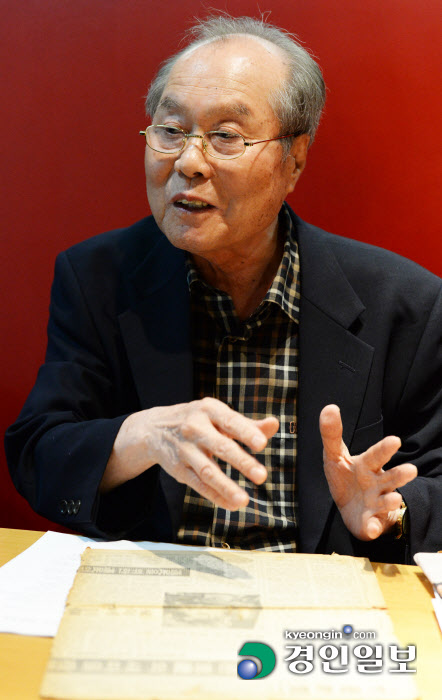

그 순간 우산을 받쳐든 노신사가 검은 가방을 둘러메고 한손에는 서류뭉치가 잔뜩 든 종이가방을 들고 등장했다. 구순을 앞둔 노인이라고는 믿기지 않을 만큼 당당한 걸음걸이와 기백이 절로 머리를 숙이게 했다. 6·25전쟁이 끝나고 기자생활을 시작, 명실공히 경인지역 언론계 최고어른으로 불리는 이창식(88) 선생과 인터뷰가 그렇게 시작됐다.

평양 출신인 그가 경인지역 언론인으로 첫발을 내디딘 것은 1953년 5월. 6·25전쟁이 발발하고 혈혈단신으로 남한에 온 그는, 당시 육군예비사관학교 육군소위로 임관해 참전하고 전쟁이 끝난 뒤 생업의 길로 들어서면서 인천일보 평기자로 언론인의 길에 들어섰다.

갓 20살에 홀로 남한에 내려와 어엿한 사회인으로 자리잡기까지 녹록지 않은 생활이 이어졌지만 후회는 없다고 한다.

"입사한 그해(1953년) 7월 휴전조인협상 반대 집회가 인천 월미도에서 열렸다. 그 집회가 첫 취재였는데 감회가 새로웠다. 왜냐면 꼭 10년전인 1943년, 평양사범학교 부속 소학교를 다니며 경성으로 수학여행을 온 적이 있었는데 당시 월미도를 방문했었다. 그런데 10년만에 그 꼬마가 기자로 다시 서있다니…."

선생은 당시 소회를 산문집 '천국의 노트'에 이렇게 적었다. 「이튿날 평양과 별반 다르지 않은 경성시내와 고궁을 돌아보고 다음날에는 인천 월미도로 갔는데 내륙 지방에서는 볼수 없었던 등대와 아득한 수평선을 등지고 출렁이는 바다 풍경은 몹시 신비로웠다(중략)…최남선의 '해에게서 소년에게'를 기억하던 선머슴의 가슴을 설레이게 했던 월미도가 나의 인생행로를 바꿔놓은 '기회의 땅'이 될 줄은 미처 몰랐다」

그는 당시 '반드시 대기자가 되리라'는 다짐을 했고, 그날의 기억을 간직한 채 우리 사회의 격동기를 온몸으로 겪으며 정론직필의 언론인으로 자리매김해 나갔다. 언론사에 몸담으며 느끼는 변화와 격동의 세월은 그 어느 곳보다 살벌했고 무게감 또한 컸지만 이겨냈다.

선생이 들고 나온 종이가방에는 지역언론의 역사이자 이 시대를 고스란히 담아낸 빛바랜 신문과 사진들이 가득했다. 그중 1961년 5월17일자 신문을 꺼내들었다. '軍부서 '쿠데타''를 일으켰다는 내용의 1면 톱기사가 담겨 있었다. 제호 밑에는 군부 검열에 통과됐다는 도장이 찍혀있었다. 당시 언론인으로서의 고충이 짐작되는 대목이었다.

1963년 8월31일자 신문에는 '박정희 전역'이라는 내용의 기사가 게재됐는데 '이창식 특파원'이라는 바이라인이 눈에 띄었다. "신기하지요. 당시에는 해외취재가 아닌 지역을 취재할때도 특파원이라는 말을 썼다"고 일러주었다.

또 눈길 끄는 신문이 눈에 들어왔다. 1960년 9월20일자 '경기도청 어디로 갈 것인가'라는 기사였다. 당시 경기도청은 서울 중앙청사 맞은 편에 있었다고 한다. 1967년 경기도로 도청이 오게 되기까지 논란이 일었던 것이다.

그렇게 신문사의 평기자로 시작해 부장, 부국장, 편집국장에 오르고 언론에 몸담은지 20여년 되던 해, 1974년 4월7일 '신문의날'은 그에게 잊지 못할 날이 됐다.

경인일보 편집국장직에서 물러난 날이기 때문이다. 이런저런 이유로 사표를 내고 떠난 후 그는 생계를 위해 목욕탕집 사장으로 깜짝 변신을 꾀하기도 했다. 그러나 이내 '송충이는 솔잎을 먹고 살아야 한다'는 진리만 다시 깨닫게 됐다고 한다. 당시를 그는 이렇게 말한다.

"'글짓기와 그림 그리기는 고상한 취미지만 일단 탐욕을 부리면 곧 장사꾼이 된다'고 했는데 나는 장사꾼이 되기 전에 호된 수업료만 내고 다시 글쟁이가 됐다"고 회고한다.

이후 1977년11월29일 경기도사 편찬위원회 상임위원 제안이 들어와 수락한 후 '경기도사 1,2권'을 발행하며 다시 글쟁이로서의 제2의 인생을 맞게 된다.

그는 '경기도사'를 시작으로 '수원상의사' '수원시사' '경기예총사' '수원시의회사' '일제강점기 민생실록- 수원사람들은 어떻게 살았을까' '대한적십자 경기도지사 60년사' 등 경기도와 수원지역사회 관련 향토도서만 20여권을 내놓았다.

일본어도 능통한 선생은 일본학자가 쓴 수원향토사인 '발전하는 수원' '수원' '화성지영' '수원군지지', 일본의 저명소설가가 집필한 '간난이', 출판사 의뢰로 번역한 '술병은 클수록 좋다' '인생대학에 졸업은 없다'까지 합치면 40여권에 달하는 책들을 출간했다.

사실 그가 각종 향토사의 편찬위원으로 활동하면서부터 경기지역의 향토사가 재정립됐다고 해도 과언이 아니다. 수원화성박물관의 한동민 관장은 "수원지역과 관련된 역사를 공부하면서 이창식 선생이 편찬한 책들을 보고 놀란 적이 한두번이 아니다. 정말 관심과 열정 없이는 불가능한 일을 해내셨다"고 말한다.

이 선생은 "(경기도사 편찬시)당시만 하더라도 향토사라는 말 자체가 없었다. 향토사에 대한 연구가 이뤄져야 정사와 야사도 가능하다. 정사는 권력자들의 역사이고 세도가들의 이야기이다보니 야사도 필요하다고 봤다"고 한다.

이런 선생이 최근 출간한 '수원야사'가 큰 호응을 얻고 있다. 우리가 잘 몰랐던 수원지역사의 알려지지 않은 얘기를 소설보다 더 재밌게 풀어냈다. 고수는 고수가 알아보는 것일까. 경기도는 물론 수원 관련 역사·문화 전문가로 꼽히는 수원화성박물관 한동민 관장이 그를 알아보고 찾아와 의기투합해 '수원야사'가 빛을 보게 됐다.

그는 편찬위원으로 참여한다고 해서 이름만 걸치지 않는다. 자료를 얻기 위해 국립중앙도서관 등 전국의 도서관을 발품을 팔고 돌아다니며 손수 수백 수천장에 달하는 자료를 복사하는 수고도 마다하지 않는다.

"수원시사에 앞서 1천700여쪽에 달하는 수원상의사를 편찬했다. 당시만 해도 이렇다할 자료가 없어 전국의 박물관을 돌아다니며 水(물 수)자가 들어간 자료를 전부 찾아내 복사하고 나중에 보니 그 자료가 4천~5천점에 달했다. '수원상의사'였지만 수원상공회의소를 돌아보는 것에 그치지 않고 수원에 대한 역사까지 포괄하다 보니 방대해졌다"고 한다.

"나의 스타일은 학문적이라기 보다는 발로 뛰는 현장주의로 쓰는 향토서다. '수원야사'며 '수원시사'를 쓸 수 있었다는 것은 나에게 큰 행운이었다. 수원사람이 써야 됐는데 평양에서 온 사람이 야사를 쓴 것은 아이러니하겠지만 개인적으로는 큰 보람이었다."

구순을 바라보는 나이지만 그의 도전은 여기서 끝나지 않는다. 지역을 기반으로한 인물서를 준비중이라고 귀띔하는데 아직까지 현장 기자의 면모가 풍겨나왔다. "글은 발(현장)로 써야 돼. 머리로 쓰면 안돼."

글/이윤희기자 flyhigh@kyeongin.com 사진/김종택기자 jongtaek@kyeongin.com

■이창식 前 편집국장은?

▲ 1930. 평양 출생 ▲ 1953.5 인천일보 입사

▲ 1969.3 경기연합일보사(경인일보 전신) 편집국장

▲ 1982. 경기도사 1권(공저) ▲ 1986. 수원상의사, 수원시사

▲ 1994. 경기예총사 ▲ 1993~1999. 경기도민일보 주필

▲ 1999.5 이창식 칼럼집 '천일록'

▲ 2000. 수원상의90년사 ▲ 2002. 수원시의회사

▲ 2003. 일제강점기 민생실록 - 수원사람들은 어떻게 살았을까

▲ 2012. 수원문협50년사(공저) ▲ 2014. 수원국악50년사

▲ 2017. 수원야사(공저)