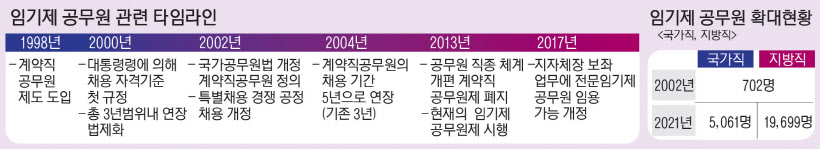

국가공무원법이 2002년 개정돼 계약직공무원(현 임기제)의 개념이 명확히 정의되고, 공정성 확보와 전문인력 유치를 위한 공개 채용 방식이 세워졌다. 2년 뒤 채용기간을 기존 3년에서 5년까지로 연장했으며 2013년에는 현재의 '임기제공무원'이란 이름으로 재편돼 시행 중이다.

5년간 경기도 시·군 '어공' 2배 ↑

민선 6기인 지난 2017년 문재인 정부는 각 정부 부처와 지자체에 총액인건비 불용액을 활용해 임기제공무원을 폭넓게 채용할 수 있도록 지침을 내렸다. 기관의 1년 조직 인건비를 이월된 예산까지 모두 남김없이 임기제 채용에 투입하라 지시한 셈인데, 지난 5년간 경기도 내 시군의 임기제 공무원이 약 2배 이상 늘어났을 만큼 확대 추세가 두드러졌다.

같은 해 지자체장이 역점 사업의 추진을 높이기 위해 '전문임기제공무원'을 공식적으로 임명할 수 있도록 개정됐다.

정부 정원 엄격관리 '늘공' 못뽑아

실제 각종 신도시 개발로 인구가 5년 사이 10만명 가까이 늘어난 하남시는 업무가 많아진 만큼 인력 충원을 정부에 요청했지만, 시책 추진과 하남선 운영을 위해 5배 이상 늘린 어공으로 인해 일반직 채용의 제약을 받았다.

인구 증가 추세에 있는 김포시와 파주시는 이미 총액인건비를 초과해 각 부서에서 인력 충원 요청이 밀려들고 있는 반면 늘어난 어공들을 정리하지 못하고 임기 만료만을 바라보며 추가 채용을 포기한 상태다.

게다가 민선 7기부터는 당시 청와대 조직을 벤치마킹해 단체장을 보좌할 전문임기제공무원에 'OO수석' 이름을 붙여 대폭 채용하면서, 실무형이 아닌 정무형 임기제의 비율도 급격히 높아졌다.

일선 시·군들이 가장 필요로 하는 전문분야 '어공'은 변호사 나 노무사 등인데 정작 해당 분야는 낮은 처우와 근무 환경 등을 이유로 외면당하고 있다.

변호사와 노무사는 해당 자격증을 보유한 이들만 채용할 수 있지만, 시군이 이들을 임기제로 뽑을 때 적용하는 직급은 6급이며 5천만원 정도의 연봉이 제시된다. 민간 채용 시장에서 최대 몇 배의 연봉을 받을 수 있는 전문직의 특성상 지자체가 원하는 인력의 절반도 안되는 지원자들이 채용에 나서 재공고를 반복하기 일쑤다.

이 밖에도 보건소의 공공의사와 건축·토목 등 산업안전관리, 철도 운영 등의 분야가 채용에 어려움을 겪고 있다. → 표 참조

/취재팀

※취재팀: 정치부 공지영 차장, 신현정·고건 기자, 지역자치부 종합