“이 밥은 숨 쉬는 대지와 강물의 핏줄, 태양의 자비와 바람의 손길로 빚은 모든 생명의 선물입니다. 이 밥으로 땅과 물이 나의 옛 몸이요. 불과 바람이 내 본체임을 알겠습니다. 이 밥으로 우주와 한 몸이 됩니다. 그리하여 공양입니다. 온몸 온 마음으로 온 생명을 섬기겠습니다.”(수경스님 ‘공양송’)

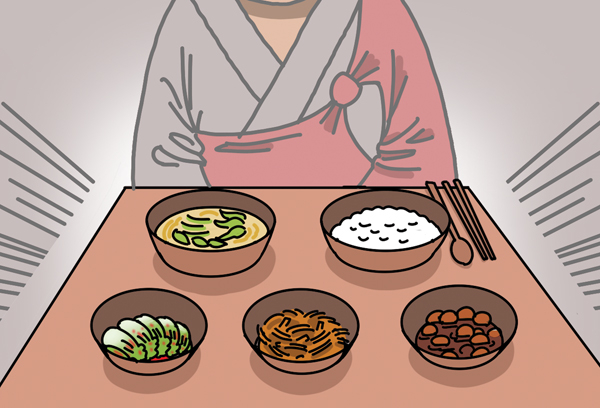

사찰음식은 1700년 한국불교의 정신을 담아 전승해온 고유의 식문화다. 발우공양은 단출하고 소박하다. 밥, 국, 물, 찬 그릇 등 4~5개의 목기에 먹을 만큼만 담고 남기지 않는다. 비움과 절제가 필요하다. 육류와 생선 등 동물성 재료는 사양한다. 오신채(五辛菜·마늘, 파, 부추, 달래, 흥거 등 자극적인 5가지 채소)도 쓰지 않는다. 향이 강하면 고요한 마음을 산란하게 만들 수 있기 때문이다. 고려시대 문헌 ‘동국이상국집(고려·1241)’을 보면, 이규보는 관악산 신방암의 수기선사로부터 채식 만두 혼돈(餛飩)을 얻는다. 둥근 일반 만두와 달리 네모나다. 찌지 않고 푹 끓여 먹는다고 요리법까지 기록했다. 조선시대에는 정시한이 ‘산중일기(1686~1688·숙종)’에서 콩나물과 두부, 달인 간장 등 자연재료를 소개했다. 당시 사찰은 민간에 장류와 저장음식의 주요 공급처 역할을 했음을 알 수 있다.

사찰음식은 절 안에만 머물지 않는다. 넷플릭스 다큐멘터리 ‘셰프의 테이블’(2017)을 통해 진관스님의 음식이 전 세계에 알려졌다. 표고버섯 조청조림, 3색 연근장아찌는 ‘세계에서 가장 고귀한 음식’이라는 극찬을 받았다. 재료 갈무리부터 조리까지 전 과정이 수행이다. 진관스님은 장맛의 힘을 신뢰한다. “자연이 발효시킨 된장과 간장은 나의 생명”이라고 할 정도다. 사찰음식은 세대와 국경을 아우른다. 각국의 유명 셰프들이 탐구하는 하나의 장르가 됐다.

사찰음식이 지난 19일 국가무형유산으로 지정됐다. 국가유산청은 불교의 불살생 원칙과 생명존중, 절제의 철학적 가치에 주목했다. K푸드가 닮아야 할 정체성이기도 하다. 조선왕조 궁중음식(1971), 김치담그기(2017), 장담그기(2018), 떡만들기(2021) 등에 이어 162번째로 이름을 올렸다. 이를 계기로 사찰음식이 누구나 즐기는 K푸드로서 일상에 스며들기를 기대한다. 사찰음식은 최고의 비건(vegan·채식)이자 저속노화식이다. 과잉과 분노의 시대, 절밥은 선물이다.

/강희 논설위원