[경인일보=글┃김종화기자]베이징에서 칭짱(靑藏) 열차에 올라 48시간의 여정을 보낸 후 라싸(拉薩)를 거쳐 도착한 체탕(澤當)은 조용한 시골마을의 느낌을 주는 도시였다. 체탕 일대는 티베트 최초의 왕조가 탄생한 후 32명의 찬포(王)가 활동했던 중심지였지만, 지금은 한산한 느낌을 주는 도시였다. 체탕에는 여러 가지 과일과 농산물을 파는 가게가 즐비한 시장이 선다. 한국의 밤은 요란한 네온사인과 분주한 사람들로 가득하지만 체탕에서 만난 티베트의 밤은 그렇지 않았다. 해가 지자 시내 중심에 흐르는 하천 주변에 설치돼 있는 가로등에 불빛이 들어오며 아름다운 자태를 뽐냈다. 하지만 저녁 운동을 하는 사람 외에는 그다지 많은 사람이 찾지 않는 듯했다. 더구나 왕복 4차로 도로가 도심을 가로지르고 있는데, 차량이 많지 않아 아무렇게나 거닐어도 거리낌이 없는 한산한 느낌을 줬다. 티베트에서 맞게 된 첫 밤은 한국과 다른 여러가지 느낌을 주며 그렇게 깊어만 갔다.

# 티베트 최초의 법당 창주사(昌珠寺)

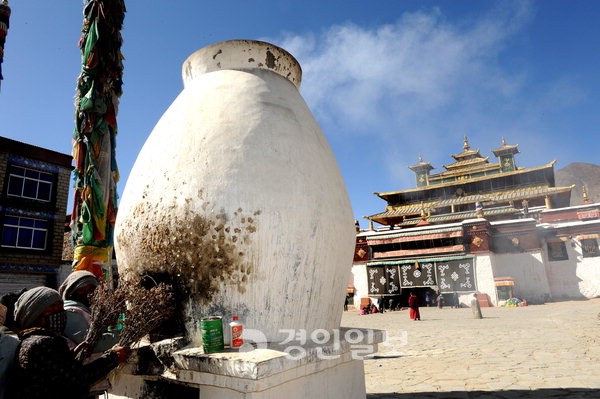

티베트 최초의 법당인 창주사는 티베트 여행객들에게 체탕 3대 유적 중 하나로 꼽힌다.

체탕 3대 유적에는 전에 찾아 갔던 윰부라캉과 사뮈에 사원도 포함된다. 창주사는 체탕시내에서 5㎞ 떨어진 넓은 평야 가운데 위치해 있다.

이른 아침에 찾은 창주사에는 참배객들을 대상으로 불교용품을 팔기 위해 좌판을 차린 사람들도 많았다. 길게 선 참배객들의 줄에서 티베트인들이 얼마나 창주사를 아끼는지 알 수 있었다. 창주사는 티베트인들에게 매라는 뜻의 '트란'과 용을 뜻하는 '드룩'이 합쳐진 '트란드룩'이라 불린다. '트란드룩'이라는 단어는 전설에 의하면 법당을 건설할 때 용이 소란을 피웠는데 손챈감포 왕이 명상을 통해 매에게 힘을 부여해 용을 제압한 것에서 연유했다고 한다.

윰부라캉도 궁전 치고는 작게 느껴졌었지만 창주사는 티베트 최초의 법당이라는 말에 어울리지 않을 정도로 아주 작은 사찰이었다.

창주사는 승려들의 거주공간과 예배공간인 불전(佛殿)이 분리돼 있는데 이는 티베트 불교 사원의 전형적인 형태다. 2층 형태로 돼 있는 창주사의 1층은 주로 승려들이 기도를 하는 공간이며, 2층에는 이곳에서 보물로 여기고 있는 다양한 문화재들이 보존되고 있었다. 특히 1층에는 티베트에서 가장 오래된 불전이 보관돼 있고, 2층에는 약 2만개의 진주를 이용해 만든 관세음보살 탱화, 홍교(弘敎)의 시조인 옌화대사(蓮花大師)의 8등신상과 유물이 모셔져 있다. 진주로 만든 관세음보살 탱화는 참배객과 여행객에게 공개하고 있지만, 사진을 찍지는 못하게 해 아쉽게도 기록으로 남길 수는 없었다.

# 티벳 최초의 사원 사뮈에사원(桑耶寺院)

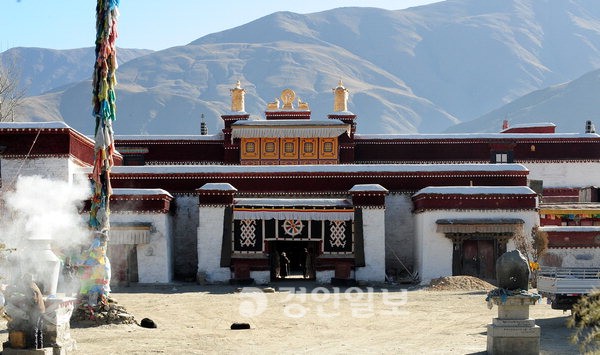

취재팀은 창주사를 둘러 본 뒤 티베트 최초의 사원인 '사뮈에사원'으로 발길을 옮겼다. 사뮈에사원은 체탕시내에서 약 38㎞ 정도 떨어져 있다. 하지만 이곳까지 가는 길이 만만치는 않다. 체탕과 사뮈에사원 사이에는 강폭이 넓은 얄롱창포강이 자리잡고 있기 때문이다. 얄롱창포강을 건너 사뮈에사원으로 가는 길은 크게 배를 이용해 건너는 방법과 강을 한참 돌아 다리를 이용해 가는 방법 등 2가지가 있다. 우리는 라싸에서부터 차량을 임대해 이동했기에 조금은 돌아가더라도 이 차량을 이용해 사뮈에사원으로 가기로 했다. 차창 밖에 펼쳐진 얄롱창포강을 바라 봤을 때 한 가지 궁금증이 생겼다. 그것은 바로 '불교가 들어오기 이전에 티베트 사람들은 어떤 종교를 믿었을까?'였다.

티베트에 언제 불교가 전래됐는지 정확한 연대가 기록돼 있는 것은 아니지만, 7세기에 활동했던 손챈감포 왕 시대에 본격적으로 뿌리를 내릴 수 있었다. 불교의 전래 이전에는 티베트족도 여타 동아시아 민족과 마찬가지로 하늘과 땅, 해, 달, 별, 번개, 우박, 산, 풀, 동물 등에 정령이 있다고 믿었다. 티베트인들은 이런 원시 종교를 '본교(本敎)'라고 부른다. 티베트 역사서에 의하면 기원전 5세기에 원시 본교의 기초 위에 인근 부족의 문화를 흡수해 체계화 돼 있는 본교가 완성된 것으로 기술하고 있다. 손챈감포를 비롯한 왕실에서 불교를 믿었다면 본교는 귀족과 지방의 세력가들이 숭상했던 종교였다. 본교는 7세기 이후 불교가 티베트에 뿌리를 내리기 시작한 이후에도 불교와 치열한 경쟁을 벌이기도 했다. 하지만 티베트가 13세기 불교를 숭상하는 원(元) 나라에 정치적·군사적 영향을 받기 시작하면서 본교는 급격히 쇠퇴하게 된다.

체탕시내에서 사뮈에사원까지는 한국의 도로라면 1시간이면 도착하는 거리 밖에 안 되지만, 도로망이 잘 갖춰져 있지 않은 티베트에서는 2시간 가까이 걸렸다. 현재 체탕과 사뮈에사원 사이에 다리를 놓는 공사가 한창이지만 아직까지는 완공을 하지 않았기 때문에 차량을 이용하기 위해서는 한참을 돌아서 가야 하는 불편을 감수해야 했다.

사뮈에사원은 티베트인들이 많이 찾는 곳이기 때문에 그 주변에는 음식점과 여관 등 상권이 잘 형성돼 있었다. 그리고 사원 담장 위에는 작은 탑들이 자리잡고 있었다.

사뮈에사원은 인도에서 두 번째로 오래된 사원인 오단타푸리 사원을 모델로 삼아 건립됐다. 오단타푸리 사원은 1만여명의 승려들이 공부하던 거대한 사원이다.

사뮈에사원 중앙에는 불교인들이 세계의 중심에 있다고 믿는 상상의 산인 수미산(須彌山)을 본딴 삼층 건물이 사원 중심에 자리잡고 있다. 이 건물은 1층은 티베트 양식으로 만들어졌고, 2층은 중국 양식으로, 그리고 3층은 인도 양식으로 만들었다고 한다. 보통 한국에서는 사찰에 1~2개의 탑이 있지만 사뮈에사원에는 홍색, 녹색, 백색, 흑색의 여러 불탑이 둘러싸고 있었다. 그리고 사원의 중심 건물과 탑들에는 다양한 불교 그림들이 그려져 있다. 사뮈에사원에 있는 건축물과 그림을 보기 위해 이곳을 찾은 티베트인들의 기도하는 모습을 보며 티베트인들의 불교에 대한 애정과 관심을 다시 한 번 느낄 수 있었다. 우리는 사뮈에사원을 나오며 이제 티베트 불교의 성지라고 불리는 라싸로 다시 향했다.

※ 사진┃임열수기자 pplys@kyeongin.com

![[문명을 등진 '영혼의 땅' 티베트에 가다·화보]](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201105/579511_184645_1514.jpeg)