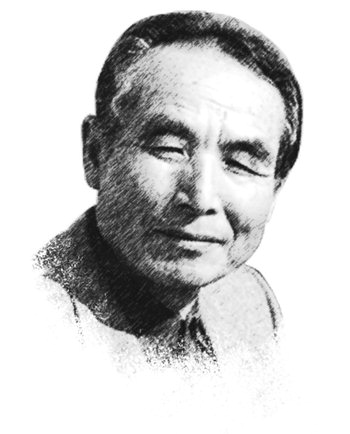

―이생진(1929~) '거울 속의 나·1991' 전문

화자는 거울을 통하여 주체와 타자 간의 통합을 보인다. "어느 쪽이 더 오래 머물러 있을지 모르지만/한 번만 같은 자리에 있고 싶다"는 욕망을 보인다. 이 욕망은 '대상의 이동'을 통한 '대상의 결합'이라는 환상성으로 발휘된다. 환상성은 현실의 만족이 불충분하고, 욕구의 좌절이 심할수록 욕망이 많아지며 환상을 통해 대리만족을 찾는다.

이 시의 환상은 거울에 비친 자신에 대한 '동정'과 '슬픔'이라는 연민으로 생긴다. 화자는 거울을 바라보는 자신과 거울에 비친 자신의 마주침을 관찰하면서 "한 번만/합쳐서 살고 싶다"라는 환상성을 보인다. '나'라는 좁은 공간과 얕은 부피를 가진 '거울'과 합일을 이룰 때, 그 세계는 비추는 데로 확장될 수 있다.

이 시는 거울을 대상화하여 인간에 대한 근원적 물음을 '사람은 두 개씩 태어난 것 같다'라는 이원론적 사고로 고찰한다. 비로소 "나는 내 옆에/또 하나 내가 있어야/살게 되나 보다"라고 인간관계의 숙명적 가치에 도달하게 된다.