아픈증언부터 내일의 소망까지

인터뷰·역사자료 통해 그려내

만화가들은 위안부 피해자들의 마음속에 들어가 일본에 처참히 인생과 청춘을 도륙당하고 고국으로 돌아가고자 했지만 정작 조국에서 멸시와 부당한 처우를 당하며 아파하는, 70년간의 악몽에 시달리는 이들과 함께 울어야만 했다.

또 증언이 없다고 우기는 일본 정부의 거짓과 위선에 맞서며 살아있는 증거가 되거나 칼을 뒤로 숨긴 채 오리발을 내미는 군인을 똑똑히 지켜보는 소녀를 바라보며 함께 분노하기도 했다.

끝내 비극적인 역사가 되풀이 되지 않기를 바라는 할머니들의 마음을 고스란히 가슴에 끌어안고 목놓아 울어버리고 말았다.

#앙굴렘을 수놓을 한국만화들

=2014 앙굴렘국제만화페스티벌 한국만화기획전 '지지 않는 꽃'이 오는 30일 프랑스 앙굴렘시 극장 1층 전시실 및 로비에서 공식 오픈한다.

앙굴렘국제만화축제를 시작으로, 만화라는 세계 공통언어를 통해서 일본군 위안부 피해자들의 문제가 국제사회에 큰 이슈로 부각돼 해결을 위한 공동노력을 촉구하는 계기를 제공할 전망이다.

전시관 오픈식에는 조윤선 여성가족부장관과 이희재 한국만화영상진흥원 이사장, 오재록 한국만화영상진흥원장, 만화가 박재동·차광진·김금숙 등 10여명, 필립 라보 앙굴렘시장 등 모두 200여명이 참석한다.

'2014 앙굴렘국제만화페스티벌 일본군위안부피해자 한국만화기획전 조직위원회(위원장·이현세)'가 마련한 '지지 않는 꽃(부제 I'm the Evidence)'은 폭력적인 전쟁 당시 강압적으로 만들어진 위안부 피해자를 다룬 '과거'를 원화로 표현한다.

또 그들이 당대에 겪은 씻을 수 없는 고통, 그리고 그 상처를 치유해 나가는 과정을 원화전시와 함께 태블릿 디바이스, 오토마타, 모래시계 조형물로 조명한 '현재'를, 그리고 위안부 피해자 문제를 평화롭게 해결해 나가야 할 것인가를 묻는, 거울을 활용한 전시기법으로 결말을 맺는 '미래' 등 3개관으로 구성됐다.

약 231㎡ 규모의 전시관에는 김광성 작가 등 만화가 19명의 신규·기존만화작품(스토리 9편, 카툰 8점)과 안수철 작가의 소녀를 태운 열차속에서 붉은 꽃이 피어오르는 것을 이미지화 한 '성전열차', 군 위안부의 과거와 현재, 미래를 상징화 한 '나비의 노래' 등 오토마타 2점, 신명환 작가의 디지털 영상물인 '지지않는 꽃:모래시계' 1점 등이 함께 전시된다.

PDP영상시설을 설치, 위안부 피해자 관련 영상물 '사라진 소녀들(5분)', '그리고 싶은 것(92분)' 등 2편이 상영된다.

=먼저 위안부 피해자의 '과거'를 다룬다. 작가 김광성·정기영의 만화 '나비의 노래'는 허구가 아닌 슬픈 기록임을 확실하게 보여준다.

구술자료집을 토대로 극화했고 할머니들의 마음속으로 들어가 당시 심경을 작품에 녹아내려 노력한 흔적이 역력하다.

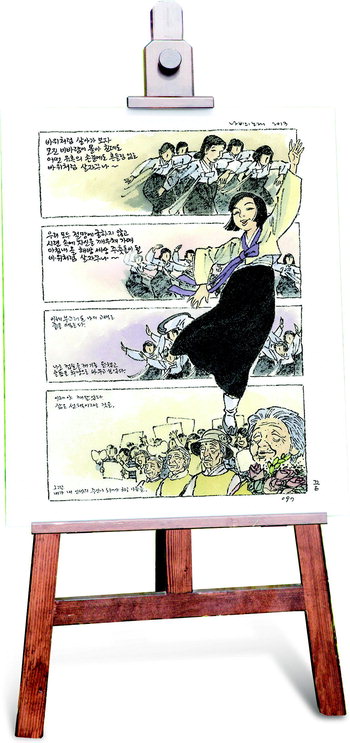

탁영호 만화가도 '꽃반지'를 통해 일본에 처참하게 인생과 청춘을 도륙당한 한국인을 표현, 종군 위안부로 끌려갔던 한국인들이 조국에서 당한 멸시와 부당한 처우를 이야기한다.

특히 오세영은 '14세 소녀의 봄'에서 고향으로 돌아가고자 하는 요시코의 소망, 그녀의 기억을 거슬러 올라가 14세의 봄에 무슨 일이 일어났는지를 증언하고, 최인선은 '우린 어디로 가고 있는가?'에서 피해자 할머니의 증언을 바탕으로 한 이미지와 글 하나하나에 압축된 상징을 써서 그 세월과 감정을 표현하고 있다.

김금숙 작가는 '비밀'을 "일본 정부에 대한 거짓과 위선에 맞서며 살아있는 증인의 증언보다 더 유력한 증거가 또 있을까?"란 생각에 기획했다.

박건웅도 정옥선(74) 할머니의 증언을 만화 '문신'으로 재구성했다. 그는 '우리에게 전쟁이란 무엇이며 인간은 무엇인가'란 질문을 끊임없이 갖게 만든다.

긴 역사와 사람들의 삶이 복잡하게 연결돼 있음을 보여주는 김정기의 '꼬인 매듭'과 꽃밭에서 노니는 어린 소녀의 악몽이 70년이나 계속되고 있음을 알려주는 최신오의 '70년 동안의 악몽', 칼을 숨긴 채 소녀에게 다가가는 모습을 그린 이현세의 '오리발 니뽄도' 등도 강렬하게 다가온다.

차성진은 '그날이 오면'에서 할머니의 맑은 눈동자에서 할머니가 소원하는 '그날', 일본군의 사과가 있기를 바라는 뜻을 읽어낸다.

또 김형배는 '무제'에서 희생된 피해자를 애도한 반면, 고경일은 같은 제목의 '무제'에서 '위안부' 가해자의 잔혹한 모습을 풍자했고 슬프고 아픈 이야기속에서도 희망을 이야기 한 신지수의 '83', 박재동의 '끝나지 않는 길', 백성민의 '시선'의 작품들도 눈길을 끈다.

김신은 '그래도 희망을…' 작품을 통해 '위안부'란 아픈 만행을 저질렀지만 그래도 희망을 걸어본다는 작가의 염원을 담았다.

부천/전상천기자

![[금요와이드·만화 섹션]인터뷰/이현세 공동위원장](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803812_381913_1412.jpg)

![[금요와이드·만화 섹션]위안부 만화, 佛 앙굴렘국제페스티벌 전시](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803820_381921_1413.jpg)

![[금요와이드·만화 섹션]눈물 속 담긴 '恨 과 염원'… 최인선 작가 공식 포스터](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803830_381934_1417.jpg)

![[금요와이드·만화 섹션]인터뷰/조윤선 여성부가족부장관](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803838_381936_1419.jpg)

![[금요와이드·만화 섹션]위안부 피해 문제 고발 다큐·애니메이션](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201401/803844_381939_1419.jpg)