인조의 무능으로 조선은 병자호란으로 큰 치욕을 겪었고 나라는 혼란스러웠다. 병자호란 후 8년만 에 청나라의 수도인 심양으로 끌려간 소현세자가 조선으로 돌아왔다. 소현세자는 어려웠던 심양에서의 인질 생활을 오히려 역이용하여 서양의 선교사들을 만나 국제정세를 파악하고, 청나라의 고위관리들과 사귐으로써 그들의 신뢰도 얻었다. 오랑캐라고 생각했던 청나라가 어떻게 강한 나라로 특히 조선의 문화보다 발전된 문화국가로 성장하는지 유심히 살펴보아 이를 배우고자 하였다. 이 사실을 알게 된 조선 조정에서는 그에 대한 거부감을 노골적으로 드러냈다. 주자 성리학만을 고집하고 명나라의 은혜만을 생각하는 조선에서 보면 소현세자는 완전히 이단아였기 때문이다. 극단적으로 이야기하자면 장차 국왕이 될 사람이 조선의 정체성을 배신한 역적이었다. 그럼에도 백성들은 소현세자를 열광했다. 그가 조선을 개혁할 것이라는 희망을 백성들은 갖고 있었다. 하지만 조선의 백성보다는 자신의 권력을 중요시 여겼던 인조는 끝내 34살의 아들 소현세자를 은밀히 독살했다. 소리 없이 진실이 퍼져나가도 이 엄청난 사건을 어느 누구도 이야기하려 하지 않았다. 그런 이야기를 꺼내거나 아니면 기록한다면 가문 전체가 죽을 수 있는 대역(大逆)이었기 때문이다. 그러나 당시 사관은 소현세자가 독살된 것이라는 증거를 ‘인조실록’에 남겨 놓았다. 목숨을 건 것일 것으로 생각했지만 조선 시대 사관들의 역사 기술을 어떠한 형태로도 제지하지 않았기 때문에 가능할 수 있었다.

소현세자를 죽인 인조는 아들의 핏줄도 남기지 않기 위해 3명의 어린 손자들을 죽이기로 결정하고 제주로 유배를 보냈다. 경선군의 죽음을 기록한 사관은 결기있는 역사기술로 인조를 질타했다.

“석철이 비록 폐빈 강 씨의 아들이기는 하지만 성상의 손자가 아니었단 말인가. 할아버지와 손자 사이의 지친으로서 아무것도 모르는 어린 아이를 장독(장毒)이 있는 제주도로 귀양보내어 결국은 죽게 하였으니, 그 유골을 아버지의 묘 곁에다 장사지낸들 또한 무슨 도움이 있겠는가. 슬플 뿐이다.”

사관은 국왕 인조의 행동을 비판하였고, 이를 통해 인조시대의 비정한 정치를 후대의 우리가 알 수 있게 된 것이다. 이것이 바로 올바른 역사 기술이다.

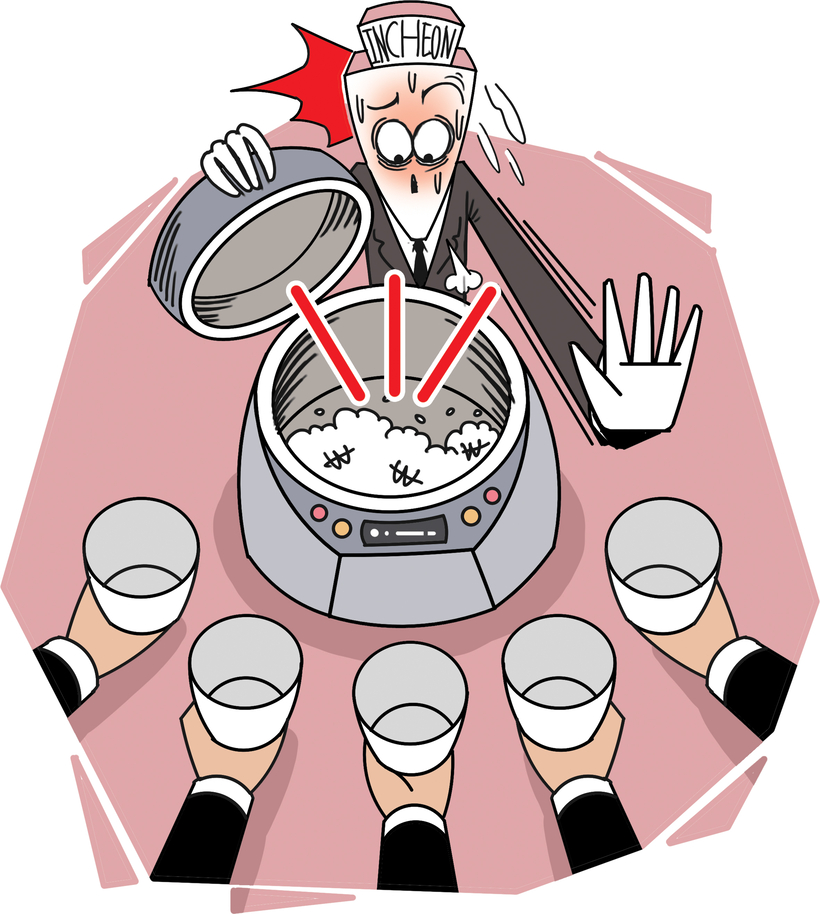

현재 대한민국 정부가 역사학자를 비롯한 수많은 국민의 반대에도 한국사 중등 교과서를 국정화 하기로 결정하였다. 이는 자신들의 입장에 맞는 역사기술만을 하겠다는 후안무치한 행동이다. 더불어 이는 대한민국 헌법 정신에도 위배되고 유엔이 강조하는 문화 다양성 인정에도 동떨어진 것이다. 전 세계의 지식인들이 대한민국의 후진국으로 가고 있다고 비아냥대고 있다. 하다못해 조선 시대도 사관들도 아무런 제지 없이 자유롭게 역사를 기술하였는데 21세기 개명된 사회에서 자유로운 역사기술의 역사책을 학생들이 읽을 수 없게 한다는 것은 차마 있을 수 없는 일이다. 조선 시대 사관이 오늘날 다시 돌아온다면 무어라 하겠는가? 참으로 부끄러울 따름이다. 정부는 이제라도 방침을 철회하고 다시 검인정 체제로 돌아가야 한다. 그것이 역사에 대해 죄짓지 않는 것이다.

/김준혁 한신대 정조교양대학 교수