친구 송몽규·강처중·문익환

그들로 이어지는 청춘과 사랑의

기억들을 바라보고 있다

위안부협상 서둘러 마친 직후라

영화 '귀향'과 함께 던져 준

전혀 다른 민족의 아픔 느껴

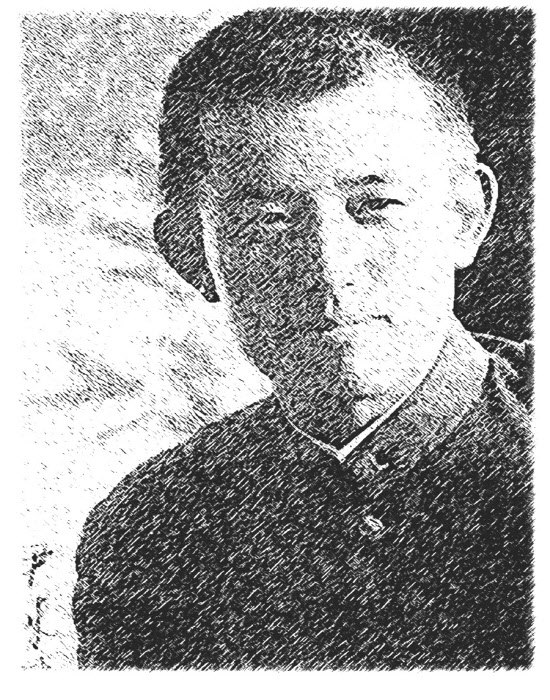

영화 '동주'를 보면서 새삼 이 책을 생각했다. 이 영화는 시인 윤동주의 삶과 죽음을 영상화한 거의 최초의 대중물이라고 할 수 있다. "평생을 함께한 오랜 벗 윤동주와 송몽규, 두 사람이 어떻게 시대를 이겨냈고, 그 시가 어떻게 이 땅에 남았는지, 그 과정을 영화로 담고 싶다는 바람 하나로 이 작품을 시작했다"는 이준익 감독의 포부는, 거의 100년이 다한 이들의 세월을 꼼꼼하게 재구성해가는 과정에서 어느 정도 달성된 것 같다. 그들의 일대기를 흑백화면에 담아 고고학적 속성을 높인 것도 꽤 실감 있게 전해져왔다. 물론 아쉬움이 없는 것은 아니다. 송몽규가 신춘문예에 당선하던 즈음 몽규가 동주에게 '정지용시집'이나 백석 시집 '사슴'을 전달하는 장면은 그 시집들이 훨씬 뒤에 출간된 것을 감안하면 고증 실수다. 영화에서 윤동주, 송몽규와 동기로 나오는 강처중은 윤동주의 작품 일부를 보관하였다가 이후 대중들에게 공개하고 '하늘과 바람과 별과 시'의 발문까지 쓴 분이다. 해방 이후 사회주의 노선을 걸었던 분인데, 영화에서는 다소 코믹한 단역에 머물러 아쉬웠다. 시의 창작 시점과 화면의 시점이 맞지 않는 것도 꽤나 있었고, 시가 낭송될 때는 자막 처리를 해서 대중들의 이해를 도왔어야 했을 것 같다. 윤동주가 호감을 가진 두 여성이 등장하는데, 이화여전 학생은 사실 추정에 불과한 분이고, 일본 여성 쿠미는 허구의 인물이었다. 물론 영화에 이 여성들이 출연한 것에 전혀 불만은 없다. 릿쿄대학에서 공부할 때 윤동주가 낸 보고서가 깨끗한 A4 용지에 컴퓨터 자체로 제출된 것에서는 약간 실소를 머금기도 했다. 하지만 이 모든 '옥에 티'에도 불구하고 이 영화는 윤동주의 문학적, 사상적 생애와 함께, 일본 경찰에 체포되어 심문받고 죽어가는 조선 청년들의 마지막을 실감 나게 보여주었다. 특별히 송몽규의 존재를 대중들에게 알린 점 또한 고무적이라 생각된다. 극중에서 정지용으로 출연한 배우 문성근은, 윤동주나 송몽규의 북간도 친구였던 문익환 목사의 아들이니, 우정 출연 같은 것이 아니었나 싶다.

문익환 목사는 생전에 "너는 스물아홉에 영원이 되고/나는 어느새 일흔 고개에 올라섰구나/너는 분명 나보다 여섯 달 먼저 났지만/나한텐 아직도 새파란 젊은이다/너의 영원한 젊음 앞에서/이렇게 구질구질 늙어가는 게 억울하지 않느냐고/그냥 오기로 억울하긴 뭐가 억울해할 수야 있다만/네가 나와 같이 늙어가지 않는다는 게/여간만 다행이 아니구나"('동주야')라고 적었다. 이러한 문익환의 표현에서 우리는, 죽어 '불멸의 영원'이 되고 살아 '뜨거운 역사'가 된 두 선구자의 아름다운 만남을 느낀다. 그렇게 우리는 '지금 여기'에서 윤동주-송몽규-강처중-문익환으로 이어지는 청춘과 사랑의 아름다운 기억들을 바라보고 있다. 정부가 일본군 위안부 협상을 서둘러서 마친 시점 직후인지라, 우리는 더욱더 영화 '귀향'과 함께 '동주'가 던져준 전혀 다른 민족의 '빛'과 '상처'를 강렬하게 느끼고 있다. 그 아름답고도 가혹하기 짝이 없는 빛과 상처를 기억하면서 말이다.

/유성호 문학평론가·한양대 국문과 교수

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)