국민연금을 지급받은지 몇 해 지나지 않아 사망했을 경우 유족이 없어 연금 혜택은 제대로 받지 못하는 사례를 구제하기 위한 방안이 추진된다.

보건복지부는 18일 제4차 국민연금종합운영계획안을 통해 최소한의 지급 금액을 보장하는 방향으로 국민연금 제도를 고치겠다고 밝혔다.

국민연금은 최소가입기간 10년(120개월)을 채워야만 연금형태로 지급 받는다. 납부한 보험료가 많고 가입기간이 길면 그만큼 노후에 받는 노령연금은 많아진다.

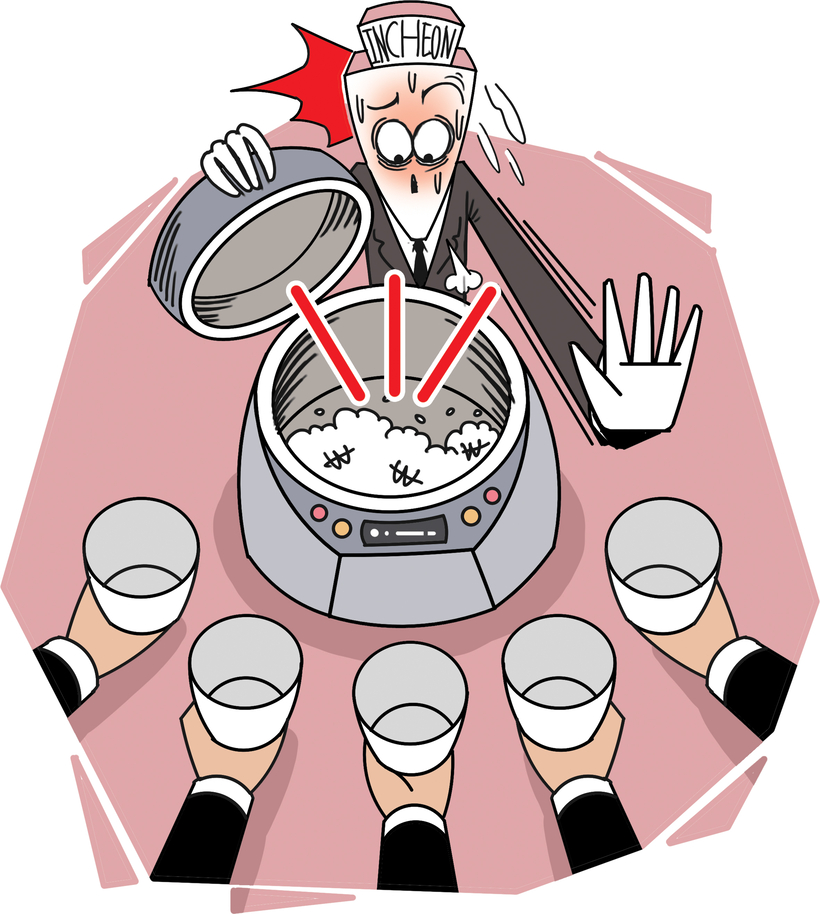

문제는 연금을 지급받다가 일찍 사망했을 때 '국민연금법에서 정한 유족'이 있느냐 없느냐에 따라 연금 지급에 차질이 발생한다.

이는 일반적인 유족 개념과 국민연금법에서 정의한 유족은 다르기 때문이다.

국민연금법은 유족연금을 받을 권리를 가진 유족의 범위와 순위를 ▲배우자 ▲자녀(만 25세 미만이거나 장애등급 2급 이상) ▲부모(만 61세 이상이거나 장애등급 2급 이상) ▲손자녀(만 19세 미만 또는 장애등급 2급 이상) ▲조부모(만 61세 이상이거나 장애등급 2급 이상) 등이다. 최우선 순위자는 배우자다.

이 같은 국민연금법상의 유족이 있으면, 연금을 받던 수급자가 조기 사망하는 경우에도 그 유족한테 유족연금이 돌아간다.

국민연금법상의 유족이 없을 때 문제가 나타난다. 사망자의 연금수급권이 그냥 소멸하기 때문이다. 그러면 지급한 보험료보다 사망 전까지 받은 연금액수가 훨씬 적기 때문에 괜히 손해 봤다는 느낌을 떨칠 수 없는 게 사실이다.

국민연금공단에 따르면 지난 2014년에서 지난해 5월까지 최근 3년 5개월간 국민연금(노령연금) 수급자 중에서 1년 이내 사망자는 4천363명(2014년 837명, 2015년 1천285명, 2016년 1천549명, 2017년 5월 692명)에 달했다.

평균 2천175만원의 보험료를 냈지만, 조기 사망하는 탓에 노령연금으로 평균 296만 원만 지급받았다.

특히 이들 1년 이내 사망자 중에서 뒤에 남은 가족이 유족연금을 받을 자격이 없어 혜택을 못 받고 수급권이 소멸한 경우도 813명에 이르는 것으로 조사됐다.

이에 복지부는 노령연금을 받다가 조기 사망했으나 국민연금법상의 유족이 없어 유족연금을 남기지 못한 사망자의 가족에게 주는 방안을 추진한다.

사망일시금은 국민연금 가입자 본인의 가입기간 평균소득 월액의 4배 정도를 장제비 성격으로 사망일시금 청구 자격자(국민연금법상의 유족이 아닌 배우자와 자녀, 부모, 손자녀, 조부모, 형제자매, 4촌 이내 방계혈족 등)에게 지급하는 금액이다.

복지부는 수급자가 숨지기 전까지 받았던 노령연금 수급액이 가입 중 숨졌다면 받았을 사망일시금보다 적으면, 사망일시금과 이미 받은 노령연금 수급액의 차액을 사망일시금 청구 자격자에게 지급한다는 방침이다.

복지부 관계자는 "이렇게 하면 2088년까지 약 15만3천명(연평균 약 2천200명)이 혜택을 보게 될 것"이라며 "여기에는 1천291억 원 정도(연평균 18억5천만 원)의 예산이 필요할 것"이라고 관측했다.

/송수은기자 sueun2@kyeongin.com