이번 한미 정상회담은 기존의 한미 정상회담이 의례적인 경우가 많았던 것에 비하여 여러모로 의미가 있는 회담이었다. 우선 한미 공동성명에 중국이 자국의 핵심 가치로 보는 대만 문제와 북한이 민감하게 반응하는 '북한 인권' 문제가 모두 포함됐다. 이는 미 측의 강력한 요청이 있었던 것으로 보이지만 국내 보수세력도 환영할 사안이기 때문에 남남갈등 완화 차원에서도 의의가 있다고 하겠다. 한국이 처한 지정학적 위치와 무역, 안보 등 복합적 문제 때문에 국익의 관점에서 미국과 중국 사이에서 줄타기 외교를 할 수밖에 없는 현실을 감안할 때 더욱 의미있는 성과라고 볼 수 있다. 한미 공동성명에서 대만해협이 명시된 것은 처음이기 때문이다.

정상회담을 통해 미사일 지침의 완전폐기 등 군사주권 확립에 한층 가까이 다가갔다는 점도 성과가 아닐 수 없다. 게다가 미군과 접촉하는 한국군 55만명에 대한 백신 접종과 미국에 대한 44조원 투자 등을 합의한 것도 의미가 깊다. 야당인 국민의힘이 이번 한미 정상회담에 대해 비교적 긍정적으로 평가한 것도 의미 있는 변화다.

남북 간 평화와 관계 발전 의지를 강조한 2018년의 4·27 판문점 선언은 동해선과 경의선 철도·도로 연결 등 남북 교류 협력과 남북 종전 선언 등의 내용이 담겨있다. 바이든 행정부가 판문점 합의를 존중한다는 입장을 밝힌 것도 트럼프 행정부와 달리 남북 관계의 독자성을 어느 정도 인정한 것이라 볼 수 있다. 또한 한국 정부가 요구한 대북특별대표 임명을 정상회담 기자회견에서 공개한 사실 자체도 의미가 있다.

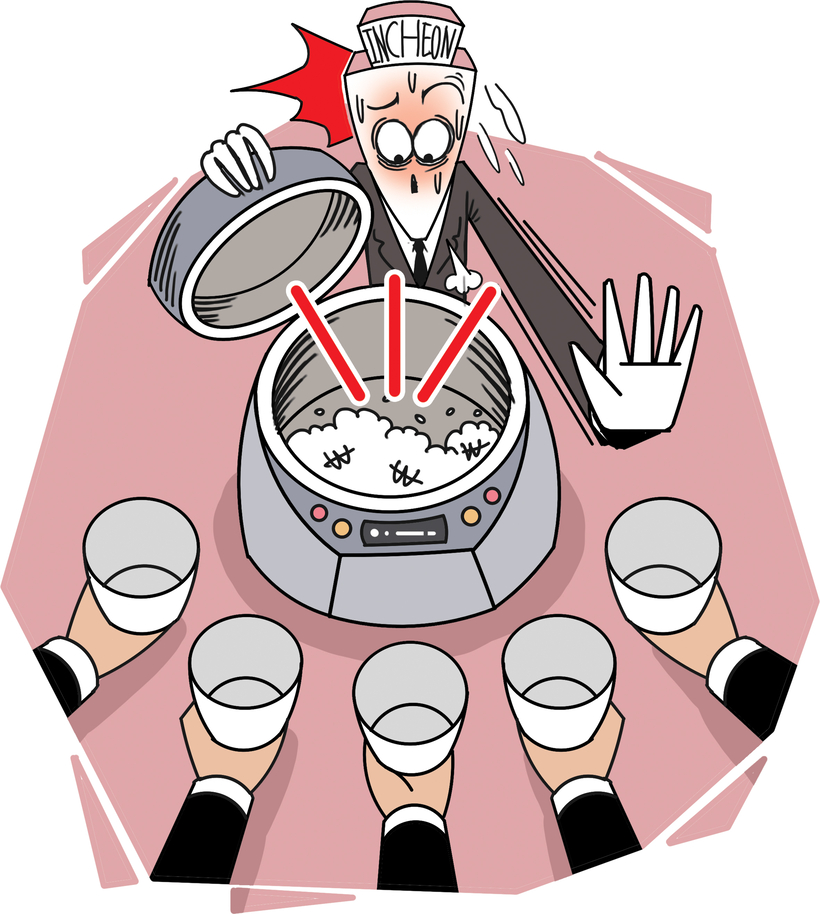

한·미 간에는 대북 규제 완화를 두고서도 이견이 존재해 왔던 것이 사실이다. 이번 한미 정상회담에서는 대화와 외교를 통한 대북 접근법을 거듭 강조하고 남북 간 합의를 존중하겠다는 의지를 표명하는 등 여러 부분에서 북한의 입장을 고려한 흔적이 보인다. 그러나 북한이 대화 조건으로 제시한 대북 적대시 정책 철회에 대한 언급이 없기 때문에 북한이 어떠한 반응을 보일지 예단하기는 어렵다. 이른 시일에 북미 대화나 남북 대화가 열릴 것이라고 기대하기 힘든 이유이다. 또한 백신 스와프를 합의하지 못한 것과 전시작전권 반환에 대한 명확한 입장이 나오지 않은 것 등은 아쉬운 대목이다. 문재인 정부 임기가 1년도 채 남지 않았지만 한미 정상회담을 계기로 남북 협력과 북미 대화의 물꼬가 트이기를 기대한다.

[사설] 한미 정상회담 성과 살려 나가야

입력 2021-05-23 20:13

지면 아이콘

지면

ⓘ

2021-05-24 19면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가