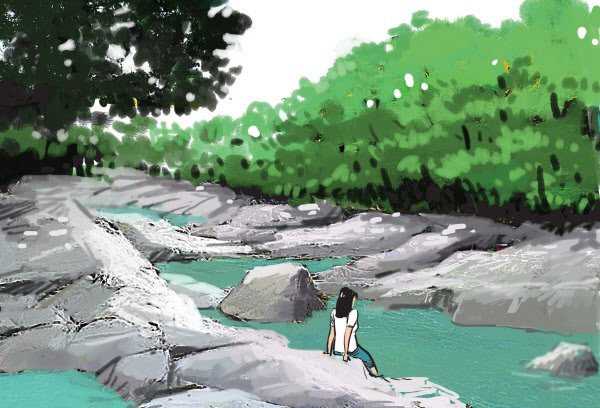

소나무가 복숭아 꽃을 대신하지만

골짜기 너럭바위에 자리잡은 고찰

아름다운 무릉도원을 그대로 재현

갈래머리 여고시절에도 왔던 이곳

독경소리 들으며 나를 되돌아본다

강원도 동해시 삼화로에 자리한 대한불교조계종 제4교구 본사인 월정사 말사인 삼화사와 무릉계곡은 내게도 인연이 있는 곳이다. 여고시절 걸스카우트 단원의 일원으로 무릉계곡으로 야유회를 갔고 너럭바위에 앉아 친구들과 걸스카우트 단복에 베레모를 쓰고 한껏 멋을 부리며 찍은 사진은 아직도 서랍 어딘가에 그날의 추억을 간직하고 있다. 요즘 어느 사찰이나 주차장으로 들 때 한 번, 주차장을 지나 계곡과 사찰로 입장할 때 또 한 번, 두 번의 티켓을 끊는 과정을 거쳐야 입장이 가능한 시스템은 개인적으로 여전히 마음에 들지 않는다. 그러나 어쩌겠는가, 누구라도 제발로 걸어왔으니 그만한 불편은 감수할 수밖에.

무릉계곡 암석 위에 자리를 잡은 천년 고찰 삼화사는 삼층석탑이 있는 적광전(寂光殿)을 중심으로 육화료, 약사전, 심검당, 비로전, 범종루, 무향각, 무문전, 삼성각, 극락전, 천왕문, 일주문 등의 건축물을 보유하고 있다. 어느 사찰이든 입장을 하면 일주문과 천왕문을 지나 본전인 대웅전 건물과 탑을 가장 먼저 만나게 되는데 삼화사라고 예외일 순 없다. 적광전은 삼화사의 본전으로 국가지정보물인 철조노사나좌불이 봉안되어 있으며 불상 위쪽으로는 화려한 닫집이 조성되어 있고 팔작지붕의 추녀모서리는 공포를 돌출시켜 연꽃이 환하게 피어난 느낌을 준다. 이는 화엄을 중시하는 선종사찰의 특징으로 진리의 빛이 가득한 적정의 세계라는 의미를 담고 있다.

사찰에 도착한 시간이 낮 11시쯤이었는데 기대를 저버리지 않고 스님들의 염불소리가 산사를 가득 울리고 있다. CD로 들려주는 소리겠거니 했으나 아니었다. 본당 적광전, 약사전, 극락전, 세 곳에서 스님들이 목탁을 두드리며 저마다 다른 내용의 독경을 읊으신다. 사찰을 자주 방문하지만 이런 경우가 흔치 않다는 걸 알기에 더위도 잊은 채 이곳저곳을 돌며 스님들의 독경으로 귀를 씻는 호사를 누렸다. 독경 소리만으로도 스님 개개의 인품이 느껴지고 뿌리 깊은 불심을 보는 것 같아 설명할 수 없는 기운을 느꼈달까. 그렇다, 세월이 아무리 변해도 사찰은 부처님의 말씀이 있어야 사찰답지 않겠는가. 영혼을 위무해 주는 말씀에 목이 말라 멀리서 찾아든 불자들에게 염불소리만큼 위안을 주는 것은 없을 테니까.

세 분 스님의 염불소리는 말할 것도 없지만 아름다운 적광전의 단청과 고풍스런 건물과 그 안에 모셔진 부처님과 불화들, 그리고 마모는 심했으나 그만큼 세월의 깊이와 연륜을 유감없이 보여준 삼층석탑을 마주한 소회를 좋았다는 한마디로 대신하기엔 한없이 부족하고 아쉽다.

유월의 뙤약볕을 온몸으로 받으며 삼화사를 나와 누군가 자신의 지문을 탁본하듯 한시를 새겨놓은 무릉반석을 둘러본다. 그 깊이를 제대로 헤아릴 순 없어도 한때 이곳을 찾아들었던 많은 이들이 금란정 정자에 앉아 풍류를 즐겼을 옛 모습을 상상하며 잠시 맑은 계곡물에 발을 담갔다가 돌아갈 준비를 한다. 갈래머리 여고시절, 푸른 청춘은 물처럼 흘러가고 세월 지나 홀로 이 무릉도원을 다시 찾아온 나는 이제 진정 흘러가야 할 곳을 알고 이 자리에 서 있는 것인지. 기껏 부처님전을 돌아나와 길 위에서 내 안의 내게 이 같은 질문을 던지는 심사는 뭘까.

/김인자 시인·여행가

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)