경기도내 창업 기업 10곳 중 6곳꼴은 설립 후 5년 내에 문을 닫는 것으로 나타났다. 미흡한 창업 준비, 자금조달 난항 등이 주 요인인데 이에 대한 맞춤형 지원이 필요하다는 지적이 나온다.

6일 통계청에 따르면 2020년 기준 경기지역 창업 기업의 5년차 생존율은 34.8%로 조사됐다. 10곳 중 6곳 이상인 65.2%가 창업 후 5년을 버티지 못하고 폐업한 셈이다. 이는 전국 평균(33.8%)을 상회하고, 같은 수도권인 서울시(34%)와 인천시(32.3%)보다 높은 수치다. 그나마 경제협력개발기구(OECD) 평균(45.4%)보다는 10.6%포인트 낮다.

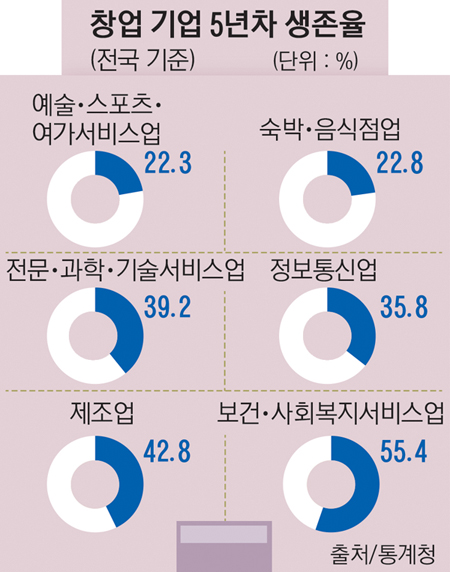

'생존율' 업종 따라 편차 커… 예술스포츠 22.3·숙박음식점업 22.8%

준비 미흡·자금조달 난항 등 사유… "자립까지 맞춤형 지원을" 목청

생존율은 업종에 따라 편차가 컸다. 같은 기간(전국 기준) 예술·스포츠·여가서비스업은 22.3%, 숙박·음식점업은 22.8%로 비교적 생존이 어려웠다. 유일하게 50%를 넘긴 보건·사회복지서비스업(55.4%)의 생존율이 가장 높았다. 기술기반 창업 분야인 전문·과학·기술서비스업과 정보통신업은 각각 39.2%, 35.8%로 40%에 미달했다. 경기도 산업의 주를 이루는 제조업의 생존율은 42.8%를 기록했다. → 그래프 참조

창업 기업의 5년 내 폐업률이 높은 이유는 미흡한 창업 준비, 자금조달 난항 등이 꼽힌다. 예술·스포츠·여가서비스업과 숙박·음식점업의 경우 고령의 퇴직자가 준비가 미흡한 상태로 창업에 뛰어들어 폐업률이 높다는 게 업계 관계자들의 설명이다.

기술기반 창업의 경우엔 업력 3~5년차 시기 자금 조달에 어려움을 겪는 이른바 '데스밸리(Death Valley)' 상황과 관련 있다. '데스밸리'란 업력 3~5년차 창업 기업이 투자처를 구하지 못해 자금 조달에 어려움을 겪으며 사업화에 실패하는 것을 의미한다. 실제 경기지역 창업 기업들의 생존율(2020년 기준)은 창업 3년차(45.2%)부터 매년 5%포인트가량씩 감소해 7년차엔 25.7%에 그친다.

부천시에서 8년 전 자율주행 관련 R&D 제조기업을 창업한 A씨는 "사업 초창기 땐 정부 지원금을 수령해 연구개발을 시작했지만, 3년이 넘어가자 제약이 많아졌다. 투자처를 확보하는 데도 어려움이 많았다"며 "스타트업이나 벤처기업들은 3년 이내에 성과를 내기 어렵다. 기업들이 자립할 수 있기 전까지 지원이 필요하다"고 토로했다.

A씨의 하소연처럼 창업 컨설팅 지원, 투자 생태계 활성화 등 사업을 장기간 지속할 수 있도록 업종별 지원 책이 필요하다는 지적이 나온다.

소상공인연합회 관계자는 "주로 고령의 퇴직자들이 생계 유지를 위해 요식업체를 창업하는 경우가 많은데 준비가 부족한 사례가 대부분"이라며 "창업 교육이나 컨설팅 등 전문성을 향상할 프로그램이 늘어나면 지금 상황보단 개선될 것"이라고 밝혔다.

유정희 벤처기업협회 혁신정책본부장은 "미국에선 기술 분야별로 전문 벤처캐피털(VC)이 존재해 기술만 가지고 창업해도 성장할 수 있다"며 "자금 조달 문제를 덜어 줄 VC와 액셀러레이터를 활성화하면 창업 기업들이 데스밸리를 극복하는 데 도움을 줄 수 있다"고 말했다.

/김동한기자 dong@kyeongin.com

![[현장르포] ‘지역화폐 부정유통’ 단속나선 경기도](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.6824f48ef84042cbac430f3c54ac6ea2_R.jpeg)

![도시발전 견인 ‘미추홀구’ [6·3대선 인천 민심 탐방]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.0baaf0bdc6d447b4b0a5e347d78a953a_R.jpg)

![[여러분 생각은?] 비정규직 교원, 정규직 전환 ‘몸살’](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/14/news-p.v1.20250514.956aac337054436e87ceb6d65c57a33d_R.jpg)