비정년트랙 전임교원의 일반교원 전환(4월 15일자 7면 보도 등)을 심의하는 경기대학교 이사회를 하루 앞두고 학내에서 신중한 판단을 당부하는 목소리가 나왔다. 전환 규정이 공개된 지 불과 한 달 밖에 되지 않아 숙의할 시간이 부족했다는 것인데 처우 개선을 위해 일반교원 전환 요구가 지속적으로 제기된 상황에서 이사회의 판단에 관심이 모아진다.

14일 경기대학교 교수 70여명은 대학본부 앞에서 ‘교원 인사규정 개정안’과 ‘부속 전문영역 중점교원 교정 개정안’의 이사회 상정을 비판하며 전환규정안 통과 유보를 요구했다.

경기대학교에는 485명의 전임교원이 있다. 이 중 326명이 일반교원이고 159명이 비정년트랙 전임교원(이하 전문교원)이다.

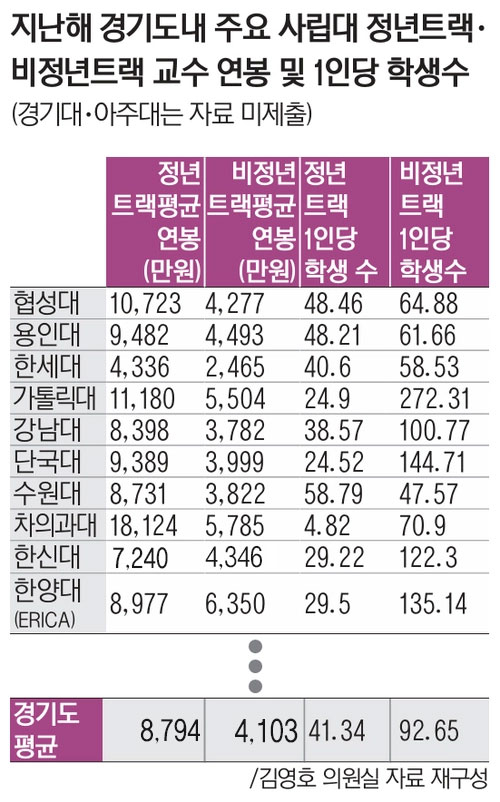

전문교원은 교육중점, 연구중점, 산학협력중점, 외국어중점으로 구성돼 있는데 이들은 임금이 일반교원의 절반 정도에 불과하고 정년이 보장되지 않아 일반교원 전환을 요구해왔다.

경기대는 앞서 지난 2015년부터 2020년 사이 전문교원을 대거 채용해 교과·비교과 프로그램을 운영, 대학실적을 개선해 정부 재정지원을 받는 등 전문교원을 활발하게 활용해 왔다.

전문교원이 대폭 늘었지만 이들에 대한 처우와 정년은 일반교원과 차이가 있다보니 전문교원 중심으로 일반교원 전환을 요구하는 목소리가 나왔다.

이런 상황 속에 경기대 대학본부는 전문교원의 일반교원 전환 규정을 만들어 안건을 오는 15일 열리는 이사회에 상정할 예정이다.

이날 교수들의 집단행동은 이 안건의 상정을 비판하고 전환규정안 통과가 시기상조라는 점을 지적하기 위해 이뤄졌다. 전환 자체에 반대하지 않지만 추진 과정에서 의견 수렴 절차가 미흡했고 절차적 정당성을 확보하지 않은 채 졸속으로 전환규정안이 상정됐다는 취지다.

전윤구 교수노동조합 위원장(법학교수)은 “전문교원의 일반교원 전환을 반대하는 것이 아니다. 다만 전환 규모 및 전환 규정안의 문제점이 상당하다”고 지적했다.

대학본부가 전환규정안을 교수들에게 공개한 것은 지난달 15일로 불과 한 달이 되지 않아 논의가 부족했다는 게 학내 교수들의 의견이다. 또 지난 2일 학생대표와 교수대표가 포함된 대학평의원회의에서 다수 평의원이 해당 전환규정안을 반대했다는 점도 근거로 들었다.

전 위원장은 “학교의 중요한 축인 일반교원과 학생들의 의견을 듣지 않고 전문교원 단체의 의견만 청취해 구성원의 갈등이 커졌다”며 “(전환규정안의)학과동의, 신청자격, 정성평가, 전환규모 등 절차와 내용이 너무나 허술하다”고 짚었다.

이날 학내교수들의 집단행동에 맞서 교원노동조합과 민주노총 소속 교수노조 경기대지회 소속 교수도 맞불 집회를 여는 등 전환규정안을 둘러싼 학내 갈등이 고조되는 모습이다.

이에 대해 경기대교수회 측은 “교수단체 사이의 갈등이 상당한데 이를 해결하지 않고 전환규정안을 시행하면 교수사회는 물론 대학 전체에 갈등과 반목이 심각해질 것”이라며 “이런 상황일수록 서로 다른 입장을 포용하고 조율하며 민주적, 절차적 정당성을 확보해야 한다”고 입장을 밝혔다.

/신지영기자 sjy@kyeongin.com

![[6·3대선 어젠다] 한반도 비핵화-전술핵 재배치](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/ams.001.photo.202409251322306020005947_R.jpeg)

![[포토&스토리] 인권유린 선감학원 공동묘역 유해발굴](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/15/news-p.v1.20250515.39700b6feaf74efc8efc61bafc447dd4_R.jpeg)