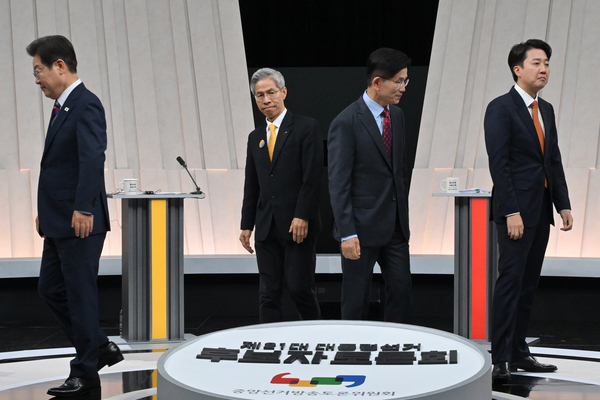

정치개혁, 외교·안보 등 다룬 3차 TV 토론

김문수, 이재명 관련 대북송금 의혹 재차 거론

이재명, 金 ‘핵 무장론’ 등에 “되는대로 던져”

막바지 치달을수록 공방전 수위 높아져

6·3 대선을 앞두고 진행된 마지막 대선 후보 TV 토론은 그 어느 때보다도 치열한 공방전으로 마무리됐다. 외교·안보 분야에 대한 토론이었지만 각 후보들의 관련 정책보다는 과거 의혹과 주장, 발언 등이 중점적으로 화두에 올랐다.

27일 중앙선거관리위원회가 주관한 3차 TV 토론에서 김문수 국민의힘 후보는 앞선 토론에서 줄곧 제기했던 이재명 더불어민주당 후보 관련 대북 송금 의혹을 재차 거론했다. 김 후보는 “이재명 후보는 도지사 재직 당시 이화영 부지사를 통해 북한에 자금을 송금한 의혹을 받고 있고, 이 때문에 이 부지사가 무거운 처벌을 받았다. 저는 투명하고 당당한 남북 관계를 구축하고 어떤 위협에도 흔들리지 않는 대한민국을 만들겠다”면서 시작부터 이재명 후보를 겨냥했다.

이에 대해 이재명 후보는 “제가 대북 송금에 관여했다는 것은 아무런 근거가 없다. 진상이 규명될 것으로 본다”고 선을 그었지만, 김 후보는 재차 “각종 법 위반 혐의로 재판을 받고 있는데 오히려 억울하다고 하는 것은 적반하장이 아닌가”라고 맞받았다.

이준석 개혁신당 후보도 “대북 송금 의혹의 법적 판단과 무관하게 미국으로부터 제재 대상이 될 수 있다. 대통령이 된다고 해도 미국 입국이 제한될 수도 있어서, 외교에서 불리하다. 미국 트럼프 대통령이 이 후보가 당선된다면 이런 약점을 가만히 두겠나”라고 이재명 후보를 몰아붙였다. 그러면서 “과거 이재명 후보는 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)‘ 배치에 대해 미국 방어용이라고 했었는데, 중국에서 이야기하는 내용 등을 받아들여서 이야기를 한다. 미국에서 볼 때는 ’뭘 해도 왜곡해서 인식하는 사람‘이라고 생각할 수 있는데, 아직도 그런 입장인가”라고 물었다.

이재명 후보는 “이미 배치가 끝난 문제를 논의하는 것은 바람직하지 않다”면서 “외교와 안보는 국가 존립 등을 위해 섬세하게 대처해야한다. 진영 편을 들어 우왕좌왕하거나 감정적으로 표현하면 안 된다”고 선을 그었다. 이에 대해 권영국 민주노동당 후보에게 의견을 묻기도 했다.

권 후보는 “대선 선거운동 기간 파주와 강원 철원 등 접경지역 두 곳에 갔는데 대남 방송, 오물 풍선 등 남북간 긴장 상황 때문에 주민들이 잠을 못 잔다고 하더라. 윤석열 정부는 자신의 계엄 조건을 만들기 위해 북측과의 갈등을 조장하고 위협했다”면서 여당이었던 국민의힘의 후보인 김문수 후보에 사과를 요구했다. 그러자 이재명 후보는 “전적으로 공감한다. 국민의힘은 정말 국민과 국가를 생각하지 않는다”고 말했다.

이어 이재명 후보는 김문수 후보가 핵 무장을 주장했던 점을 지적하며 몰아세웠다. 김문수 후보가 “한·미 동맹을 유지하는 범위 내에서 할 수 있으면 해야 하지만, 만약 핵 무장을 했을 때 동맹이 깨지면 효과가 없다”고 답하자, 이재명 후보는 “왔다갔다한다”고 비판했다. 그러면서 “전술핵 재배치를 공약했는데 미국이 핵을 공유하지 않겠다고 한다. 공약 실현이 가능한 것인가”라고 김 후보를 압박했다. 김문수 후보가 “한·미 정상회담을 통해 잘 추진하겠다. 실현 가능하다”고 강조하자 이재명 후보는 “미국이 한국을 민감국가로 분류한 배경에 한국의 핵 무장 시도를 의심해서 그랬다는 설마저 있다. 만약 핵 잠재력을 확보하겠다고 하면 미국의 의심을 키우게 될 것이다. 되는대로 던지고, 왔다갔다하는 것은 바람직하지 않다”고 반박했다.

토론이 막바지로 치달을 수록 공방전 수위는 더욱 높아졌다. 김문수 후보가 재차 대북 송금 의혹 등을 거론하며 “저런 사람이 국회의원만 돼도 큰일인데 대통령이 되면 더 큰일”이라고 이재명 후보를 겨냥하자, 이재명 후보는 “검찰이 아무런 증거도 없이 고생하라고 기소했다. 만약 구체적 증거가 있었다면 벌써 언론에서 난리가 났을 것”이라고 맞받았다. 이에 대해 이준석 후보는 “범죄자가 자기 죄를 시인하는 경우는 없다. 수사기관을 욕하고 검사 때문이라고 하는 건 상투적 수법”이라고 비꼬았다. 결국 이재명 후보는 마무리 발언에서 유권자들에 “정책 토론을 해야 하는데 마치 뒷담화하듯 한 토론이 됐다”고 언급하기도 했다.

/강기정기자 kanggj@kyeongin.com