인천지역 이북 5도민 출신 실향민중 상당수는 황해도 출신이다.

특히 옹진군 출신의 실향민들은 황해도민회에서 떨어져 나가 독자적으로 군민회를 꾸려 운영할 정도다. 황해도 출신 실향민가족 45만여명중 20여만명이 옹진군 출신.

한국전쟁 당시 옹진군 출신 피난민들이 겪었던 기억을 생생하게 적어 놓은 내용이 옹진군민회지에 실려 있어 발췌했다.

1950년 6월 26일 오전 7시께 사곶에서 국군 제17연대 제2대대 병력이 철수하고 같은날 11시께 부포항에서 LST_801함에 의해 제17연대의 마지막 주력 병력이 떠남으로서 옹진반도에 주둔했던 국군은 완전히 철수했다.

이런 큰 사건이 만 하루가 조금 넘은 짧은 시간에 발생했기 때문에 옹진군민들은 대부분 들에서 일을 하다가 난을 당하거나 마을 뒷산에서 간신히 피난을 했을 정도였다.

그러나 군인이나 경찰 가족 또는 공무원들의 사정은 달랐다. 공산치하가 되면 반역자라는 낙인과 함께 어떤 처형을 받을지 알 수 없었기 때문.

6월 27일 이들은 약간의 식량과 의복을 준비해 이미 떠나버린 국군의 뒤를 따라 중선(조기잡이 그물배)을 타고 바다로 나갔다. 작은 배에 많은 피난민이 탔고 식수도 제대로 준비되지 않았던 터라 빗물을 받아 해결하면서 첫날 항해를 시작했다.

다음날 아침 일부 피난선들은 더 이상의 남행을 포기하고 되돌아갔다. 나머지는 연평도에 상륙해 잠시 머문 뒤 또 다시 피난길에 올라 7월초에야 덕적도와 안면도, 용유도 등에 도착할 수 있었다.

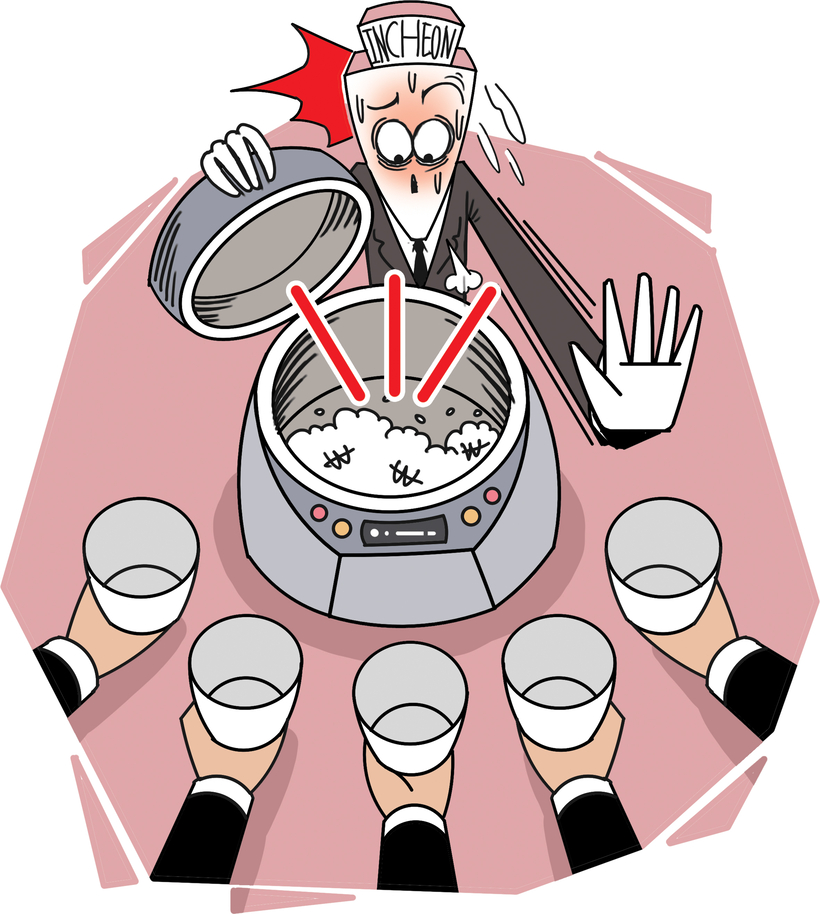

그러나 섬에 많은 피난민들이 한데 몰린 것은 문제였다. 섬이 작은 탓에 먹을 것이 부족했기 때문이다.

피난민들은 원주민들을 찾아다니며 구걸을 하기도 했다. 그러나 처음엔 후한 인심을 보이던 현지 주민들도 무작정 온정을 베풀 수만은 없었다. 밭에 심은 감자가 없어지는 등 도난도 잦아졌다.

이 때문에 실향민들은 원주민들과 시비를 자주 벌였고 급기야 섬에서 쫓겨나기도 했다. 당시 피난민들중 상당수는 부산 이외에 전국을 공산당이 점령했다는 소식을 듣고는 다시 고향으로 뱃머리를 돌리기도 했다.

북한군은 처음에는 고향으로 돌아 간 이들을 포용하는 듯 했으나 9월 28일 서울이 국군에 의해 수복되자 10월 7일 17세 이상 40세 미만의 남자군민에게 3일간의 식량을 지참하고 집합하라는 명령을 내렸다.

10월 8일 오후 2시께 강령인민학교 교정에 흥미면 등 4개 면민에서 3백여명의 청장년이 소집됐다.

목적지는 해주. 강령을 떠나 해주가 가까워지면서 포성도 크게 들리기 시작했다. 비행기 조명탄이 밝혀지면서 많은 사람들이 포탄에 목숨을 잃었다.

10월 11일 UN군이 38선을 돌파하자 해주에서 북쪽으로 가는 국도엔 철수하는 공산당 무리와 각종 차량, 우마차 등의 행렬이 어지럽게 길을 메웠다. 이 틈을 이용, 옹진군 청년들은 뿔뿔이 흩어져 고향으로 돌아갔다.

UN군의 진격이 하루만 더 늦었더라도 모두 끌려가 의용군이라는 미명하에 희생됐을 것이다. 이후 청년들과 마을 주민 대부분이 1·4후퇴때 고향을 떠나 이남으로 피난했다.

50년이 되어 가는 지금도 고향에 가지 못한 많은 실향민들이 타향땅에 몸을 묻고 있다.<晋>

시리즈 인천50년-실향민(2)

입력 1999-02-26 00:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

1999-02-26 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가