호구조사는 고려와 조선시대에도 국가 차원에서 실시했었다. 당시의 호구조사 목적은 백성들의 노동력을 징발하기 위한 것이었다. 그렇기 때문에 실제 인구수보다는 역역(力役) 부담자인 성인 남자와 가호(家戶) 파악에 초점이 맞추어져 있었다.

일본 정창원에서 발견된 `신라촌락문서'엔 지금의 청주시 부근에 있던 4개 촌의 인구와 토지를 비롯한 각종 경제력이 상세하게 적혀있다. 삼국시대부터 호구조사를 실시했다는 자료는 드물지 않다. 〈삼국사기〉엔 당나라가 백제를 멸망시킨 뒤 호구조사를 하여 호적을 작성했다고 되어 있다. 최근 백제시대의 사비성이었던 부여 궁남지(宮南池)에서 `중구(中口)' 하구(下口)'란 표현이 나오는 목간(木簡)이 발견되었다. 글씨를 쓸 수 있도록 나무를 깎아 다듬은 것이 목간이다. 이것은 백제에서 상·중·하구로 나누어 가호의 구성원을 파악했음을 보여주고 있다. `광개토왕릉비문'에는 고구려에서 왕릉을 지키는 수묘인(守墓人)을 정할 때 가호를 일정한 등급으로 나누어 징발한 사실이 보인다. `단양 적성비'에도 550년경에 신라가 가호의 구성원을 연령별로 파악하고 있었던 사실이 나타나 있다. 고려와 조선시대에는 호적을 기초로 인구수를 집계했다. 해마다 가구별로 호구단자(戶口單子)를 받아들여 호적을 작성했었다. 고려 전기의 인구는 250만~300만명이었고 조선 초는 550만명 정도였던 것으로 추정되고 있으며, 그러던 것이 1910년에는 1천750만명 정도가 되었다고 한다. 인구 통계는 현대국가의 기본정책을 수립하는데 핵심적인 요소다. 우리나라에서 현대적인 의미의 인구조사는 1925년부터 실시되었으며 1960년부터는 인구주택센서스를 실시하고 있다. 조사항목을 인구에 관한 사항과 가구의 경제력에 관한 사항 등으로 나누어 조사하기 시작했다. 이 조사는 5년마다 통계청 주관으로 이루어진다. 6만명에 가까운 지도 공무원과 12만명에 이르는 조사원이 업무를 수행한다.

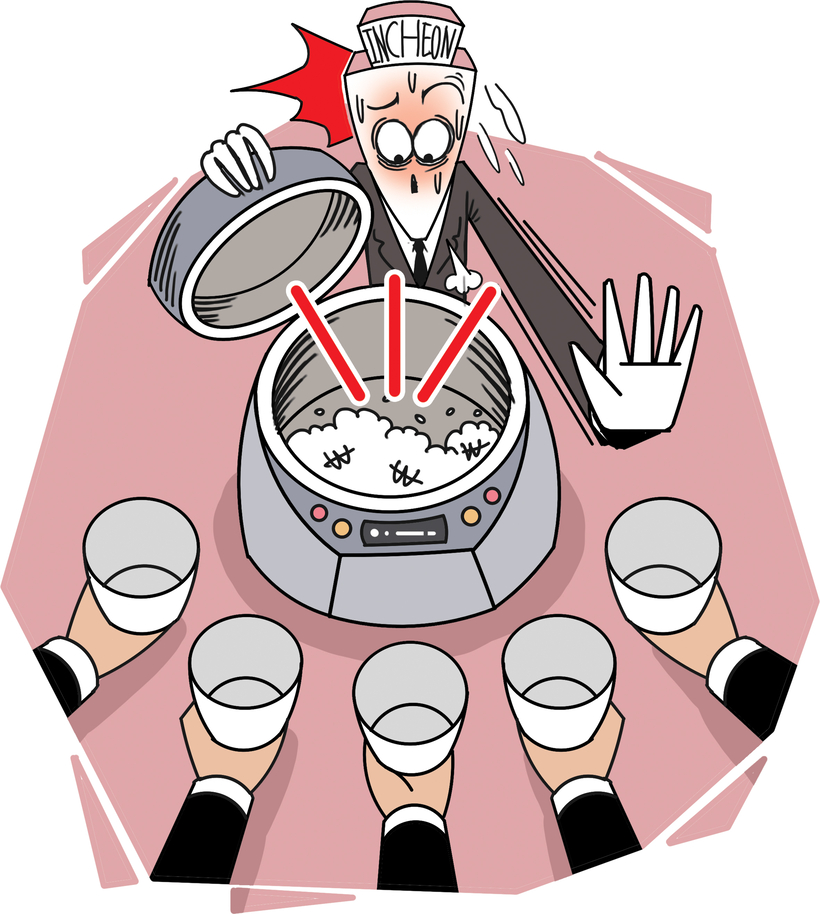

올해가 인구주택센서스를 실시하는 해이다. 심지어 교량의 건설과 버스의 노선을 조정하는데 까지 인구의 통계는 기본이 되는 것이다.

辛 世 默〈주필〉

호구조사

입력 2000-10-30 00:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

2000-10-30 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가