`공동경비구역 JSA'가 대박을 터트렸다. 개봉 열흘만에 전국에서 관객 150만명을 가뿐히 넘어섰다고 한다. 블록버스터 `쉬리'의 종전기록을 앞지르는 신기록이다. 평가도 후하다. 무거운 주제를 드라마로 꾸며낸 솜씨도 썩 괜찮고, 배우들의 연기도 볼만한 작품이라는 칭찬이 자자하다. 그러나 뭐니뭐니 해도 이 영화의 성공요인은 남북 화해무드를 재빠르게 포착한 기획력이다.

원작소설이 겪은 에피소드와 비교해 보면 영화의 순발력은 더욱 돋보인다. 박상연의 소설 `DMZ'는 지난 96년 오늘의 작가상 최종심에 올랐지만 결국 수상작이 되지는 못했다. 탈락이유는 `우수한 작품이지만 현실성이 떨어진다'였다. `김훈중위사건'이 터지고 나서야 소설의 리얼리티가 뒤늦게 인정받았다. 그러나 제작사인 `명필름'은 순안비행장에서의 역사적 남북포옹이 있은 지 3개월만에 영화를 내놓음으로써 유례 없는 적시타를 날렸다.

물론 영화 `공동경비구역 JSA'와 소설 `DMZ'는 차이점이 많다. 영화와 소설의 `문법'이 엄연히 다르기 때문이다. 그 같음과 다름, 미학적 성패를 뜯어보는 일은 전문가의 몫이다. 평범한 관객의 입장에서는 오히려 일련의 한국영화가 드러내 주는 대중적 대북 감수성의 변화가 더 관심거리일 지도 모르겠다. 근래들어 영화 속 북한사람은 빠르게 진화(?)를 거듭해왔다. 냉전시대 뿔달린 붉은 도깨비에서 나름대로 뚜렷한 명분을 갖는 전사(`쉬리')로, 어수룩하고 인간적 면모까지 갖춘 사람(`간첩 리철진')으로 바뀌더니, 이제는 같이 껴안고 뒹굴어야 할 사려깊은 동포(`공동경비구역') 자격을 획득하기에 이른다. 확실히 진일보다.

`공동경비구역'의 이수혁 병장(이병헌)은 끝내 권총자살을 하고 만다. 친동생 같이 따르던 북한군 병사를 조건반사적으로 쏘아 죽인 죄책감을 이겨내지 못했기 때문이다. 진화에 대응하는 의식의 진전이다. `진실을 은폐함으로써 평화를 유지하는' 판문점에서 북한군을 사살한 일은 불과 얼마전만 해도 자랑스러운 무공(武功)이었지, 자살에 이르는 고뇌의 원인은 아니었다.

반면 같은 `사고'를 겪은 북한의 오경필 중사(송강호)는 오히려 의연한 백전노장으로 설정된다. 대질신문 과정에서 이수혁이 진실을 털어놓을 기미를 보이자 책상을 걷어차며 거짓 난동을 부린다. 죽은 자의 과거 보다 산 자의 현재와 미래를 보호하려는 행동이다. 이 이야기가 `실제상황'이라면 이수혁의 선택 보다는 오경필의 태도가 훨씬 개연성이 높다. 어쨌거나 영화는 한 편의 비극으로 마무리된다.

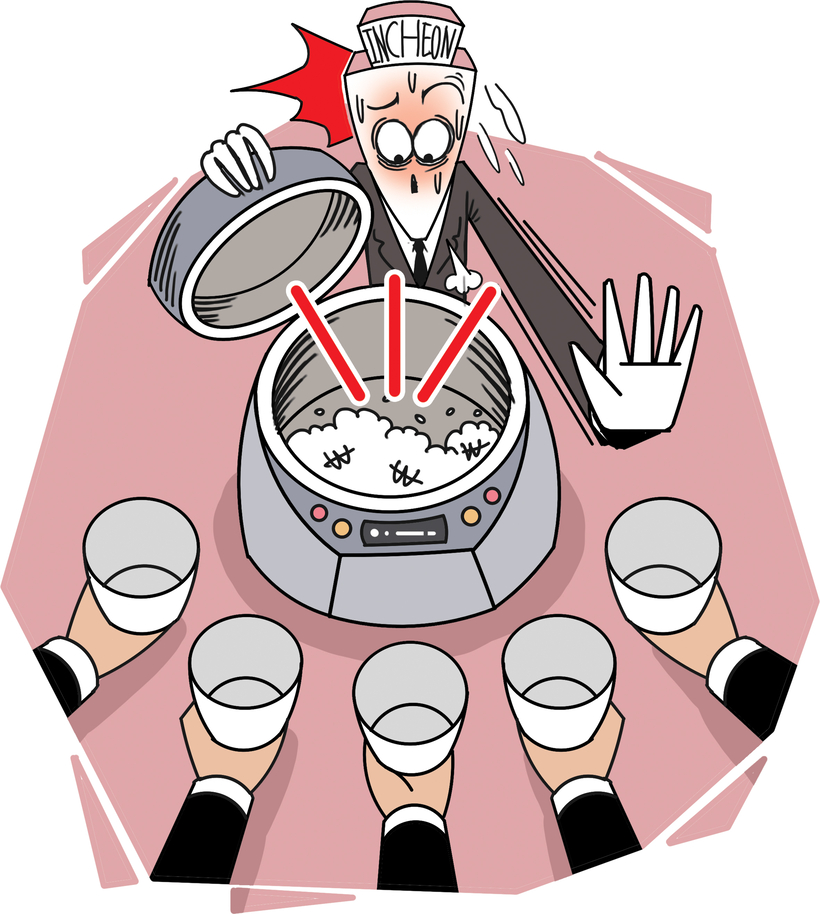

요즘 영화관 밖에서 진행되는 남북관계의 변화는 필름보다 더 빠르게 돌아간다. 남쪽의 보수적인 인사들은 혼란스럽고 어지럽다며 불평이 대단하다. 미루어 짐작컨대 북쪽 매파들의 반발도 작지 않아 보인다. 앞으로 얼마나 험난한 지뢰밭과 암초를 조심스레 넘어서야 진정한 화해에 이르게 될까. 그 때까지는 `공동경비구역'의 감수성 속에 머무를 수밖에 없는 걸까.

일단 입소문을 탄 영화는 더 잘 나가게 마련이다. 지금 추세라면 `공동경비구역 JSA'은 당분간 깨지지 힘든 새 기록들을 수립할 가능성이 높아 보인다. 수백만 관객이 이 영화의 의미와 한계를 묻고 또 묻는다면, 그렇게 또 한걸음 전진한다면 통일의 도정은 약간이라도 수월해 지지 않을까. 박찬욱 감독이 겨냥한 지점도 바로 거기까지였는지 모르겠다.

공동경비구역 JSA

입력 2000-09-22 00:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

2000-09-22 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가