대구와 구미, 상주 등지에서 만난 신라시대 사찰들은 천년의 세월을 훌쩍 뛰어넘어 불교의 숨결을 들려줬다. 대구 팔공산 천년사찰인 '동화사'에서 머문 하룻밤, 템플스테이(Temple Stay)에선 원효의 길, 그 뜻을 쫓겠다던 우리에게 '과욕'은 곧 '실체없음', 의미없는 것임을 깨닫게 해줬다.

■ 대구 팔공산 동화사

먼동이 트기 전 동화사 대웅전 앞에서 새벽 예불의 시작을 기다리던 새벽 3시30분께. 동자승이 산사를 돌며 목탁을 두드리기 시작, 잠들었던 사찰내 곳곳에 불이 밝혀졌다. 선방에서 흘러나온 따스한 불빛들은 팔공산을 뒤덮은 어둠을 조용히 물리치고 있었다.

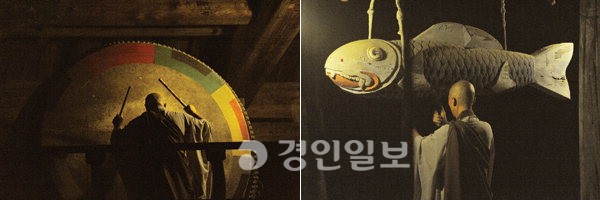

원음각에선 두 명의 스님이 목탁 대신 북채를 잡았다. 자신의 키보다 더 큰 법고를 번갈아 두드렸다. 축생들의 고통을 쉬게하기 위함이다. '둥 둥 탁 탁 둥 둥 탁 탁 둥둥 탁탁 둥둥 탁탁 둥둥탁탁 둥둥탁탁 둥둥탁탁둥두탁탁둥둥탁탁 탁탁탁탁탁탁탁……'

20여분간의 계속된 북소리는 세속의 분진으로 때가 탄, 잠들어있던 영혼을 깨웠다. 자신을 잃고 살아온 중생들의 귓가를 타고 들어가 눈을 다시 뜰 것을 재촉하는 듯하다. 지옥중생을 비롯, 일체 중생의 해탈을 위한 범종 종소리가 울려 퍼지고, 수중 중생을 위해 목어, 허공세계에 사는 중생인 날짐승의 해탈을 염원하는 구름 모양이 새겨진 운판의 두드림이 팔공산 자락을 타고 울려 퍼졌다. 온 몸이 땀으로 찬 스님들의 의식 하나하나가 우리를 전율케 했다. 이어 대웅전에서 큰스님이 주관하는 예불을 알리는 스님의 청아한 목소리가 산사를 뒤흔들어 깨웠다. '시방세계에 두루 계시고 과거와 현재, 미래에 항상 존재하는 모든 부처에게 지극한 마음으로 귀의하고, 바다처럼 넓고 깊은 부처님 가르침에 목숨을 다해 귀의하겠다'는 예불소리가 팔공산을 뒤흔들었다.

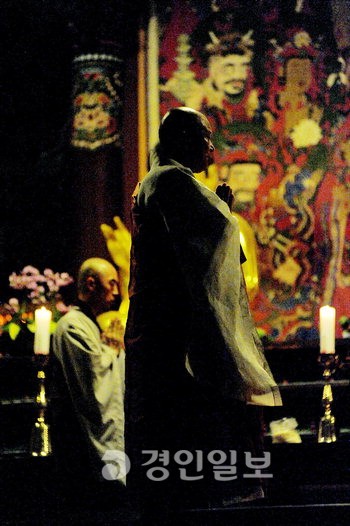

무더위가 가시지 않았음에도 낭랑한 목탁소리에 맞춰 드리는 간절한 배례에 이마에 맺힌 땀방울이 뚝뚝 떨어지고, 반야심경이 스님들과 불자들의 몸속에서 흘러나왔다. 말 한마디 나눔 없이 한시간째 진행되는 예불을 드리는 스님들의 그림자는 대웅전의 환한 불빛에 묘한 실루엣을 남기곤 했다.

석가모니의 '실체없음'의 깨달음. '천년의 시간을 뛰어넘어 원효의 길을 왜 쫓아 나섰느냐'며 묻는 질문에 취재팀은 결국 아무 답도 하지 못한채 고개를 들지 못했다.

■ 템플스테이, 내면의 나와 만남

사찰에서 수도승의 일상을 체험해 보는 것, 템블스테이는 하루 중 에너지가 가장 충만한 시간인 새벽 3시에 일어나 새벽예불과 불경 독송, 아침 공양을 마친후 자연이 들려주는 소리에 귀 기울이며 자신의 내면세계를 가만히 들여다 볼 수 있게 해줬다.

팔공산은 평산 신씨의 시조인 신숭겸이 위기에 처한 왕건을 구하고 자신은 이 곳에서 장수 8명과 함께 목숨을 버렸다해서 붙여진 이름이고, 동화사는 신라 말 견훤이 서라벌을 공략해 오는 고려 태조 왕건의 5천 군사를 섬멸한 곳이기도 하다.

그래서일까 동화사에 마련된 거처에서 하룻밤을 지내는 취재진에게 적막한 산사의 밤은 만만치 않았다. 풀벌레도 잠든 듯 조용한 방안은 빛마저도 삼켜버렸다. 화려한 도시생활에 익숙한 취재진에게 어둠에 파묻힌 거처는 몹시 낯설고 두려운 장소일 수 밖에 없었다. 어둠속에서는 무엇인가 뚫고 나올 것이라는 두려움이 엄습하기도 했다. 귀신이든 부처든. 낯선 곳에서 흔히 느낄 수 있는 두려운 생각을 잊기 위해서는 외부의 생각을 거둬버리고 자신의 소리에 귀를 기울이거나 스스로의 생각에 몰두해야만 했다. '원효가 해골물을 달게 마실 수 있었던 것은 그것이 해골물이라는 외부적 생각을 하지 못한채 자신의 갈증을 풀어주었다는 내부 생각이 중요했기 때문이 아니었을까'란 생각이 문득 떠올랐다. "법이 내 안에 있으니 당으로 갈 필요가 없다"며 유학을 포기한 원효가 새삼 그리운 밤이었다.

■ 신라 최초의 사찰, 도리사

새벽을 뒤로한 채 취재진은 구미 도리사로 발길을 재촉했다. 취재차가 지나가던 버스와 접촉(?), 아찔한 순간이었지만 큰 탈은 없었다. 산 정상까지 올라 접한 구미 도리사는 신라에 불교를 처음 전한 고구려의 승려인 아도화상이 창건한 신라 최초의 사찰이다. 중국에서 불도를 닦고 귀국한 고구려의 아도(阿道)가 눌지왕때 신라에 와서 포교하기를 간청해 불교를 일으키게 됐다. 이 무렵 왕궁에서 돌아오던 아도가 냉산(현재 태조산) 밑에 이르자 때가 한창 겨울인데도, 산허리에 복숭아꽃·배꽃이 만발한 것을 보고 이곳에 절을 짓고 도리사라고 이름지었다는 전설이 있다.

한편엔 고려 중기에 제작된 것으로 추정되는 고려시대 석탑이 보물로 지정돼 있다. 가부좌를 틀고 있는듯한 산자락에 고즈넉히 자리잡은 사찰은 사람이 지은 절이라기 보다는 차라리 자연이 만들어낸 동굴인 양 적요하고 평화로웠다.

삼국중에 가장 늦게 불교를 받아들인 신라지만 산등성이마다 절이 있고 절마다 전설이 있다. 똑같아 보이는 사찰에서도, 매일 다니던 도로에서도, 늘 갑자기 찾아오지만 그 갑작스러움마저 익숙한 소나기에서도 새로운 '생(生)의 의미'를 찾아내는 것, 그것은 여행자의 특권이다. 천년의 시간을 여행자와 함께 지나온 사찰들이 특별한 이유도 바로 거기에 있다.

※ 인터뷰 / 강진갑 역사문화콘텐츠연구소 소장

"역사와 문화가 흐르는 옛길… 소중한 유산 인식개선 필요"

역사문화콘텐츠연구소 강진갑 소장은 "산업화 이후 길은 경제 발전을 위한 산업기반으로만 인식되어 자동차 중심으로 설계되고 관리돼 왔는데, 이제 길을 사람들에게 돌려줘야 한다"며 이같이 밝혔다.

강 소장은 옛길 복원과 관련, "지금까지 문화재는 點(개별 문화재), 面(사적) 중심이었으나 앞으로는 영남지역에서 서울로 이어지는 영남대로나 서울~고양~파주를 통해서 중국 등지를 다녀가는 사신들의 길인 연행로 등 線(길)도 문화재에 포함시켜야 한다"며 "길에 대한 인식을 바꾸어 문화유산으로 인식하고, 문화콘텐츠로서 '탐방로'로 활용해야할 시점"이라고 강조했다.

또 "지금 우리나라에서 사람이 다니고 자전거가 다니는 길을 조성하려고 하는데, 도시와 도시를 이어주는 국도는 인도가 좁고, 중간에 끊긴 경우도 있어 안전사고 위험이 커 자전거나 도보 여행이 사실상 불가능하다"고 아쉬움을 표했다.

그는 "앞으로 만들어지는 길은 자동차 전용도로를 제외하고는 사람이 자동차와 함께 다닐 수 있도록 만들어야 하고, 옛 길을 복원해서 사람과 자전거만 다닐 수 있는 탐방로로 만들어야 한다"고 강조했다. 강 소장은 마지막으로 "길을 탐방로로 조성하기 위해서는 자연자원과 역사·문화자원이 연결된 스토리텔링을 개발하여 문화가 숨쉬는 길로 꾸며야 한다"고 당부했다.

※ 사진┃조형기편집위원 hyungphoto@naver.com

![만년 잠룡, 승천 기회는 지금? 경기도지사 30년 대선 도전기 [이슈&스토리]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.2ce9593fa016453ead01b3f98fbcac16_R.jpg)

![국민의힘 대선후보 교체 파장… 인천시당 직격탄 [인천 정가 레이더]](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250510.6297cc27da694f6695f4cb9084e91384_R.jpg)

![[스포츠 시시콜콜] 만나면 반갑다 라이벌전… 팬들 경기장 부르는 이 맛](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/10/news-p.v1.20250509.ea479dbf6bce472692d39724ad9b82fb_R.jpg)