강남의 정취를 즐기는 유람 겸 순시하는 것을 뜻하는 남순과 여름 더위를 피해 북쪽의 서늘한 지역으로 피서를 간다는 말은 태평성세의 여유로움과 낭만적인 감흥을 일으키는 말들이다. 그러나 중국 역사에서 이 여유롭고 낭만적인 말은 상황에 따라 평화를 상징하기도 하고, 압도적인 무력 과시를 상징하기도 하는 기막힌 역설의 의미를 가진 말이기도 하다.

청나라 강희제는 이 상징의 양면성을 적절히 활용한 뛰어난 황제였다. 강희의 남순은 내부의 분란과 분열 혹은 소요에 대한 사전 억지력의 성격이 짙다는 의미에서 덩샤오핑의 남순강화 모티브였다고 할 수 있고, 중국 공산당의 제4세대 지도부가 '평화'와 '발전'이라는 두 개념을 결합시켜 하나의 외교적 원칙으로 제시했던 '평화굴기론(平和굴起論)' 역시 남순과 피서의 변형된 아류적 표현이라고 할 수 있다.

패권주의로 흐르지 않으면서 강대국으로 우뚝 서겠다는 이 논리는 북방 유목민족들의 잠재적 도전에 대한 사전 억지력이었던 피서산장의 현대판 논리라는 생각을 들게 한다.

중국 대륙을 통일했던 왕조들은 대내적 통일과 권력의 안정적 유지를 위한 여러 가지 정책 수단을 동원했었는데, 소수민족에 대한 정책, 특히 북방의 유목민족에 관한 정책은 왕조의 안위와 직결되는 우선순위가 매우 높은 과제였다. 흔히들 중국사를 호한교체사라고 한다. 호(胡)라는 말은 한족이외의 이민족들을 통칭하는 용어이지만, 한족과 권력 혹은 왕조의 교체를 이룬 호는 주로 북방에서 중원으로 진입한 민족들이었다. 북위, 원 그리고 청 등이 바로 그러한 경우이다.

강희제는 국토의 동북쪽에 치우쳐 자리잡은 도읍 베이징과 멀리 떨어진 남쪽 지역을 순시하면서 민정을 살피는 남순을 재위 중 여섯 번이나 단행했는데, 이는 통일제국으로서의 왕조를 유지하기 위한 매우 중요한 내치정책이었다. 중국은 다민족 국가로서의 국가통합정책과 이민족정책에 상당한 공력을 들였고, 이러한 사실은 남순이나 피서산장(避暑山莊)에 함장되어 있는 의미를 파악하면 드러나는 일이다.

8세(1661년)에 즉위한 강희제는 아버지의 유조(遺詔)로 4명의 만주 기인(旗人) 보정대신들의 섭정하에 출발하여, 1669년부터 실질적인 친정을 하기 시작했다. 그는 삼번의 난을 평정함으로써 청나라의 군사적 지배를 완성시켰다. 그리고 이때부터 삼번의 군사적 견제에 사용되던 방대한 비용이 절감되면서 국가재정은 여유가 생겼고, 권력은 안정단계로 들어갔다.

강희제는 1677년부터 황하의 범람을 막기 위한 치수사업에 들어가 1683년에는 황하와 양자강을 연결하는 대운하를 점검하여 남방의 물산이 북방에까지 원활히 유통토록 하였다. 그리고 그는 황하의 치수공사가 완성된 1684년(강희23년)을 시작으로 자신의 중요한 치적인 치수사업의 결과를 점검하고, 남쪽의 정취를 감상하는 유람도 하면서, 남쪽의 부유한 문화·경제 지도자들과 친교를 돈독히 하기 위해 장강 이남지역들을 순방했다.

남순이라고 부르는 그의 이 남방 순시는 재임 중 여섯 번이나 이루어졌다. 그러나 이러한 낭만적 정경을 연상시키는 강남 순시의 이면에는 명분과는 완전히 반대되는 정치·군사적인 암수가 숨겨져 있는 것이었다.

황제의 남순은 그 기간이 수개월에서 몇 년씩 계속되는 경우도 있었기 때문에 상당한 위험부담이 수반되는 일이었다. 따라서 권력의 상징이 위치이동을 할 때는 반드시 정치·군사적인 보완조치가 따를 수밖에 없는 일이고, 그것은 막강한 권력을 내외에 과시하는 모습으로 표현될 수밖에 없는 일이었다. 그것은 황제가 정치와 경제의 중심인 장강이북 중원을 떠나 있어도 권력에 누수가 없다는 것을 확실하게 각인시키는 일이며, 또한 남쪽에서 일어날 수 있는 다른 군사적 발호를 예방하는 효과가 있었던 것이다.

다른 한편으로 강희제 이후 청나라 황제들은 여름 동안 피서산장에 머물면서 정무를 보다가 가을이 되면 베이징으로 돌아오곤 하였다.

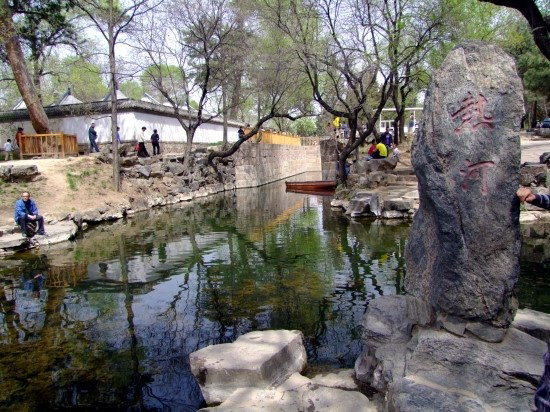

피서산장은 1702년에 강희제가 착공하여, 1790년에 그의 손자인 건륭제 때에 완공된 청나라 황제들의 이궁이다. 현재 중국에 남아 있는 가장 큰 규모의 궁궐 동산으로서, 강남지방 명승지를 본떠 수려한 자연경치를 인공적으로 만들어 놓은 별궁이다. 피서산장이 자리 잡은 청더는 박지원이 지은 '열하일기(熱河日記)'라는 책의 제목으로 인하여 우리들에게는 '열하'라고 알려진 곳이다.

청더는 지리적으로 동북방 변경에 거주하는 유목민족들이 중원으로 진입하는 통로의 목 줄기에 해당되는 곳이다. 때문에 초원에 풀이 자라서 먹이가 풍부해져 말의 장거리 이동이 가능해진 계절에 군 지휘관들을 대동한 황제가 이곳에 와 버티고 있다는 사실은 그것만으로도 상당한 군사적 효과를 발휘하는 억지력이었다. 따라서 이 산장은 황제가 더위를 피하는 산장이라는 이름으로 행해지는 동북방 이민족들의 군사적 발호를 사전 봉쇄하는 고도의 군사전략이요, 무력시범이었던 것이었다.

여기서도 상징을 통한 또 다른 역설이 나타난다. 피서산장의 정문인 여정문은 성벽의 일부이면서 산장 전체의 정문이다. 이 여정문의 현판은 건륭황제의 친필인 다섯 종류의 문자로 되어있는데, 가운데 '麗正門'이라는 한자를 중심으로 왼쪽에서부터 몽골어·위구르어·티베트어·만주어가 나란히 표기되어 있어 청 제국에서 가장 중요한 대외정책이 바로 몽골과 중앙아시아 지역의 유목민족 문제에 관한 것이었음을 여실하게 증언해 주고 있다. 여정문의 이 편액은 피서산장 건립의 목적과 청조의 민족정책을 보여주는 단적인 예이다. 무력을 행사하면서도 역설의 상징적 언어를 사용하여 상대방의 체면을 세워주면서 아우르는 모습을 보여주고 있는 것이다.

연암 박지원은 고희를 맞은 청나라 건륭황제의 탄신을 축하하기 위해 파견되는 진하 겸 사은사의 정사였던 박명원의 권유로 그의 개인 수행원이 되어 사행길에 동행하여 청더에 갔다. 그는 뛰어난 혜안으로 이 청더의 지정학적 중요성을 정확히 이해하였다.

그는 청조의 황제가 열하에 와 있는 이유를 "이번에 내가 열하의 지세를 살펴보니 열하는 천하의 정수리 같았다. 황제가 북쪽으로 거동하는 것은 다름이 아니라, 골통을 깔고 앉아서 몽골의 숨통을 움켜잡자는 것"에 있다고 파악했던 것이다. 실제로 피서산장이 세워진 후, 소위 강건성세(康乾盛世)기의 청나라 황제들은 매년 이 곳에서 군사, 정치와 같은 중요한 문제들을 처리하였고, 외국사절과 변방 소수민족의 정치·종교 수령들을 접견하는 장소로 이용하였다.

피서산장은 현대 중국의 학자들과 정치 지도자들이 청제국의 강희제, 옹정제, 건륭제를 중국의 위대한 황제로 치켜세우는 정치적, 역사적 맥락을 압축적으로 지닌 곳이다. 열하에 배치된 풍경 속에 현재의 중국이 안고 있는 모든 복잡한 문제가 숨어 있다고 해도 과언이 아니다. 열하의 자연과 건축물들은 중화제국 각 지역의 자연 지리적 풍경과 인문 지리적 의경을 고도의 정치적 계산하에 집약해 조성한 것들이다. 이런 점에서 열하는 단순한 도시가 아니라, 중화제국이 안고 있는 가장 중요한 민족적 문제, 정치적 문제를 하나의 풍경과 건축물에 응축해 조영한 도시이다.

강희의 역설은 여기서 끝나지 않는다. 그는 치밀한 군사전략가요 경세가이면서 동시에 호학군주였다. 그는 학문을 매우 좋아했으며 특히 주자철학에 심취하여 주자가 내세운 유교적 이상을 열심히 실천하려고 노력하였고 이러한 노력은 만주족이 세운 청 왕조가 한족의 신임을 얻는데 가장 효과적으로 작용하였다는 평가를 받기도 한다. 또한 유럽의 새로운 지식과 기술을 열성적으로 받아들였던 강희제는 예수회 선교사들을 고용하여 기하학 등 수많은 서양학문에 접하였다.

그는 가톨릭의 교리는 전혀 배우지 않았고 배울 생각도 없었으나 가톨릭의 포교와 종교의 자유는 자유롭게 허가하였다. 이러한 그의 행적을 옆에서 지켜본 서양인 선교사들은 이 황제의 학문적 열정에 탄복하여 "강희제는 기독교만 믿으면 가장 완벽한 황제일 것이다"라고 평했다고 한다. 강희제의 이러한 호학적 측면은 문화적 치적으로도 결실을 맺어 동서고금의 모든 책을 망라한 사고전서(四庫全書)의 출간으로까지 이어졌다.

중국은 오늘날에도 자국의 무력을 꾸준히 증강시키면서도 평화라는 역설의 언설로 위장한다. 평화롭게 강대국으로 우뚝 서는 화평굴기(和平굴起)는 힘의 중국적 표현양식이고, 국제사회를 향한 중국의 현대판 피서선언이라고 할 수 있다. 칼날의 빛을 드러나지 않게 힘을 기른다는 의미인 도광양회(韜光養晦) 역시 은유적인 표현양식이다.

표현은 '드러나지 않게(韜光)'라고 하지만, 사실은 공개된 비밀이 되게 하여 힘을 기르고 있다는 사실을 천하가 다 알게 한다. 남순과 피서의 기막힌 역설적 상징은 현대 중국에서도 상당부분 계승되고 있다고 생각된다. 그들이 사용하는 상징적이고 우회적인 역설에 대한 정확한 이해는 우리에게 매우 중요한 사안이라고 하지 않을 수 없는 일이다.

글 / 윤세원 인천대학교 교육대학원교수, 정치학

![[이슈추적] 불법 용도변경 ‘매입자 덤터기’ 사라지나](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/08/news-p.v1.20250508.32c12c47e94645d3930c2931f4a45183_R.jpeg)