어느 계절에 찾아도 아름다운 절경

왕건에게 쫓기던 궁예의 결사항전

능선에 남은 성곽 흔적은 '전설로'

5악 중 운악산은 기암과 절벽의 향연이 아름다워 경기의 소금강(小金剛)으로 불리고 있으며 행정구역상으론 가평군 하면과 포천군 화현면에 속해 있다.

운악산의 북쪽은 강씨봉, 국망봉으로 이어지고 북동쪽에는 화악산(1천468m), 명지산(1천267m)이 있고 동쪽으로 매봉, 서쪽은 관모봉이 보인다.

또한 강씨봉과 청계산을 잇는 한북정맥의 줄기에 속해 있으며 천년고찰 현등사가 자리하고 있어 예로부터 많은 시인과 묵객들이 찾았던 곳으로도 유명하다.

계절별로 다양한 볼거리가 있어서 봄철엔 암봉과 조화로운 진달래가 아름다움을 뽐내며 조계폭포, 무지개(무지치)폭포, 건폭 등 폭포를 품은 계곡이 있어 여름철 산행지로도 사랑을 받는다.

가을철엔 수수한 멋을 자랑하는 단풍이 기암과 어우러져 등산객들을 유혹하고 있으니 어느 계절에 찾아와도 그 아름다운 절경에 만족스러운 추억을 안겨주는 곳이라 할 수 있겠다.

#아담한 계곡에서 만난 웅장한 무지개폭포

산행은 운주사에서 시작하였다. 채 끝나지 않은 장마의 사이를 비집고 그나마 맑은 날을 택해 온 것은 다행이 아닐 수가 없었다.

전날 내린 비로 인해 운무가 정상을 뒤덮고 등산로 입구에 내려서자마자 숨이 턱 막히는 높은 습도로 인해 몇 발짝 떼기도 전부터 땀이 비 오듯 쏟아진다. 곧장 무지개폭포를 향해 올랐다.

겨울철이면 전국에서 빙벽 등반을 위해 산악인들이 찾는 곳이다. 아늑한 계곡 길에서 만난 150여m에 이르는 커다란 암벽은 실로 그 위용이 대단했다.

폭포의 상단부로 다가갈수록 암벽의 위용은 사라지고 장난기 어린 생각이 들 만큼 낮아 보인다. 그 순간 위험을 알리는 표지판이 실상과 전혀 다른 착각을 깨워준다.

질퍽한 등산로를 약 500m 오르자 '대궐터'가 나타난다. 태봉국의 왕 궁예와 관련한 전설이 남아 있는 곳이다.

왕건에게 쫓긴 궁예가 주변지형을 이용해 천연의 요새를 만들어 660~990여㎡의 자그마한 터에서 심복들과 함께 죽음을 대비하며 왕건에게 맞섰던 곳이다.

'대궐터' 왼쪽 아래로 있는 소꼬리 폭포 앞 능선의 성곽 흔적과 오른쪽 방향의 치마바위-신선봉으로 이어지는 능선상에 남아있는 성곽의 흔적은 당시 상황을 잘 설명해 주고 있다.

성곽 흔적이라고 해야 능선상에 돌을 쌓아 놓은 정도이지만 그래도 꽤나 많은 수의 군사가 성곽을 쌓는 데 동원되었을 것이다.

녹음 사이로 솟은 암봉의 향연 대궐터를 떠나 정상으로 가는 길은 인공구조물이 안전을 보장해 주고 있는 구간이다. 계단과 로프를 이용해 능선에 이르면 서봉과 동봉을 연달아 만날 수 있다.

서봉은 935.5m로 적혀 있고 동봉은 934.8m라 적고 있다. 약 70㎝의 차이를 두고 두 개의 정상석이 서로 다른 뜻으로 서 있다고 봐도 과언이 아닐 것이다.

서봉 정상석은 포천시가 세웠고 동봉 정상석은 가평군이 세웠다 하니, 경계상에 위치한 유명한 산들을 자기 지자체 소속 산으로 하기 위한 치열한 홍보전을 엿볼 수 있기 때문이다.

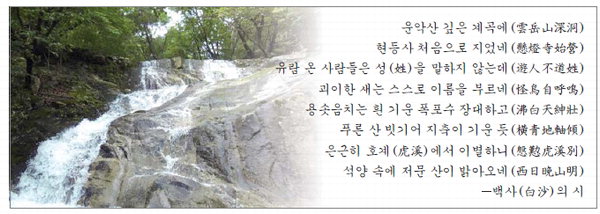

한편 동봉(東峰)의 정상석 뒷면에는 이곳 포천 출신인 조선중기에 정승을 지낸 백사(白沙) 이항복(李恒福)의 오언율시가 빛을 발하고 있었다.

서봉에 비해 비교적 넓은 정상을 가진 동봉에 서면 주변 조망 또한 가히 막힘이 없다.

정상 아래 바위턱을 올라서면 대여섯평의 너른 암반이 있는데 궁예가 바둑을 두었다는 곳으로, 주변 조망은 가히 환상적이라 할 수 있다. 간혹 제 잘난 듯 홀로 우뚝 솟은 암봉들을 내려다보다 보니 신선봉이란 이름이 새삼스레 다가온다.

#다양한 모습의 바윗길을 지나 천년고찰 현등사로…

하산길로 정한 하판리로 내려서는 길은 다양한 모습을 지닌 바위들을 만날 수 있어서 심심하지 않은 구간이다. 미륵바위를 지나 병풍바위로 다시 눈썹바위를 지날 때면 가던 걸음이 절로 멈춘다.

능선을 따라 그대로만 내려가면 산행은 끝난다. 하지만 천년고찰 현등사를 두고 갈 수 없어 다시 산길을 거슬러 올랐다. 현등사는 신라 법흥왕 때 창건된 절이다.

이후 폐사되어 있던 것을 고려 희종 6년(1210년) 보조국사(普照國師) 지눌(知訥)이 중건하며 빛을 발하게 되었는데, 꿈에 등불을 자꾸 보게 되어 절 이름을 '현등사'라 했다 한다.

우리나라 최초의 적멸보궁이며, 불교인들에겐 경기도 3대 기도 성지(현등사, 강화도 보문사, 관악산 연주암) 중 하나이기도 하다.

현등사는 수많은 고승들이 머물렀던 곳으로 세종 29년인 1447년에 세종대왕은 현등사에 주석하고 있는 함허대사의 상수제자인 혜각존자 신미(信眉)에 명해 '훈민정음'으로 '석보상절'(언해본)을 편찬했으니 역사적으로도 소중한 곳이 아닐 수 없다.

경내를 벗어나 다시 산길로 접어들어 무우폭포와 백년폭포를 연이어 만나며 내려선다. 등골까지 시원한 물줄기가 더위를 느끼지 못할 만큼 서늘하다. 여름철 산행지로 제격인 이유다.

다양한 즐길거리와 볼거리가 어우러진 곳이기에 경기명산 중 으뜸으로 꼽아도 손색이 없다 하겠다.

글·사진/송수복 객원기자

![[이슈추적] 불법 용도변경 ‘매입자 덤터기’ 사라지나](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/08/news-p.v1.20250508.32c12c47e94645d3930c2931f4a45183_R.jpeg)