“골프장 캐디(경기보조원)가 법적으로 노동자의 지위를 인정받지 못해 부당한 대우를 받고 있다는 것을 아는 사람이 얼마나 될까요?”

1일 오전 세계 노동절 112주년 기념대회에 참석하기 위해 여의도로 향하던 최은희(29·여)씨. 최씨는 용인의 한 골프장에서 7년여동안 경기보조원으로 일하면서 겪은 서러움을 털어놨다.

최씨는 “경기보조원들은 대부분 1년에 2~3번은 잘못친 타구에 맞아 병원신세를 진다”며 “그러나 며칠씩 누워 일을 못해도 치료비는커녕 산재보험이나 건강보험 등 아무런 제도적 장치가 없어 그 피해를 고스란히 떠안아야 하는 것이 현실”이라고 말했다.

최씨는 또 “손님들이 성추행을 하거나 참기 어려운 욕설을 퍼부어도 자칫 손님들의 비위를 거슬렸다간 언제 해고될지 모르기 때문에 아무런 항변도 못한다”며 “노동자의 지위를 인정받는다는 것은 무엇보다 중요한 일”이라고 강조했다.

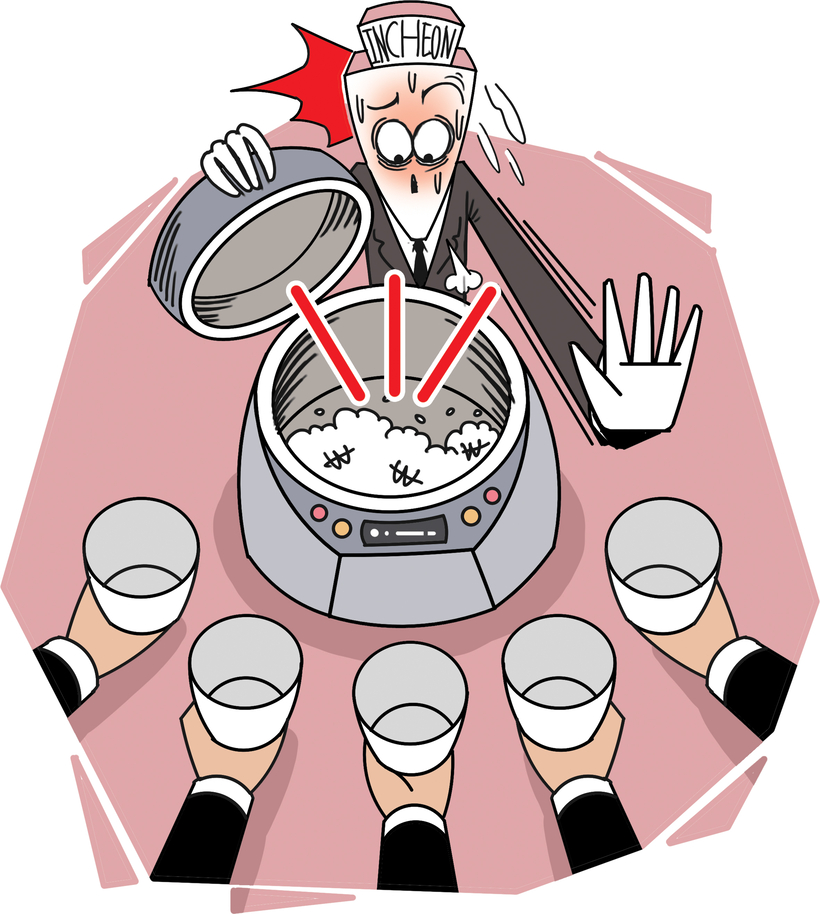

노동자로 인정받지 못해 노동인권의 사각지대에 놓인 사람들이 비단 경기보조원만은 아니다. 보험설계사나 레미콘 차량 기사 등도 노동자로서 당연히 보장받아야 할 인권을 유린 당하고 있다.

민주노총 경기도지역본부에 따르면 도내에만 노동자의 지위를 인정받지 못해 부당한 대우를 받는 사람들이 10만여명에 이르는 것으로 추산되고 있다.

보험설계사로 근무하다 노동운동에 뛰어들게 됐다는 정재훈(35·여) 수원여성노동조합 위원장은 “남들과 똑같이 출·퇴근하며 노동에 참여하면서도 단지 특수고용직이라는 이유만으로 복지나 근로관계 등 처우부분에 있어선 불합리한 대우를 받아야 한다”고 말했다.

부당대우 인권유린 노동자 아닌 노동자

입력 2002-05-01 00:00

지면 아이콘

지면

ⓘ

2002-05-01 0면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가