‘근로자의 날’이라는 용어를 ‘노동절’로 고쳐야 한다는 주장이 노동계에서 끊임없이 제기되고 있다.

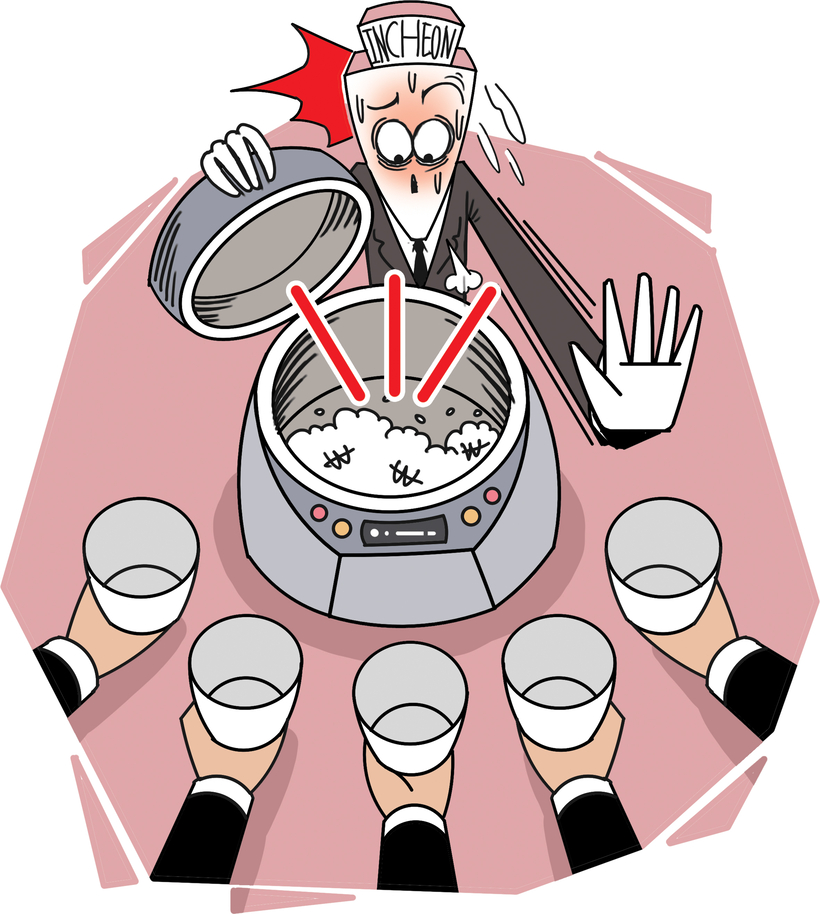

지난 1일 125주년 세계노동절 집회가 인천을 비롯 서울, 경기, 부산 등 전국적으로 열렸다. 노동절은 메이데이(May Day) 혹은 워커스 데이(Workers’ Day)라고도 한다.

경찰의 유혈탄압에 대항하며 하루 8시간 노동제를 쟁취한 미국노동운동을 기념하기 위해 세계 각국의 노동운동 지도자들은 1889년 7월 제2차 인터내셔널 창립대회에서 ‘노동절’을 만들기로 결정했다. 이후 노동자의 노고를 위로하고 사기, 권익, 복지를 향상시키는 기념일로서 전세계적으로 매년 5월 1일에 기념한다.

그러나 우리나라만 ‘근로자의 날 제정에 관한 법률’에 따라 노동절을 ‘근로자의 날’로 부르고 있다. 근로자는 ‘성실하게 일하는 사람’이라는 한자어로, 사용자에 종속된 개념으로 쓰이는 반면 노동자는 ‘일을 통해 상품을 생산하는 사람’으로 사용자와 대등한 개념으로 쓰일 수 있다.

그러나 일부 언론에서만 근로자 대신 노동자라는 표현을 할 뿐 언론마다 서로 다른 표기로 혼란만 조장하고 있다는 지적이다.

노동절 집회에 참여한 이미리(28)씨는 “근로자라는 표현을 노동자라고 고쳐 쓰는 게 더 바람직하다”며 “노동절 역시 일을 하는 사람들을 기리는 날이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이경석 노무사 역시 “노동절이라는 명칭이 세계적으로 쓰이고 있지만 한국은 북한의 노동당과 같은 단어들 때문에 노동자라는 단어를 안 쓰고 근로자라는 단어를 박정희 때부터 차용해서 썼다”며 “군부시대는 노동이라는 단어를 사람들에게 각인시키는 것보다 근로라는 단어를 각인 시키는 게 중요해 노동을 소홀히 했다”고 주장했다.

강효백 교수(경희대 법무대학원)는 “근로자란 한자어는 일제의 유물로, 노동자 대신 ‘부지런한 勤’을 붙여 사용자로 하여금 갑질을 유발한다”며 “노동자의 권리 대신 부지런히 일만 하는 뜻을 가진 ‘근로자의 날’ 명칭 변경에 대해 고려해야 할 때”라고 말했다.

/ 임기웅 시민기자

“근로자의 날 ‘노동절’로 바꿔야”

입력 2015-05-03 19:55

지면 아이콘

지면

ⓘ

2015-05-04 19면

-

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도

동일하게 적용됩니다.- 가

- 가

- 가

- 가

- 가