'단일민족'이라는 말은 어느새 우리나라 상황과 맞지 않는 옛말이 돼버렸다. 대신 그 빈자리를 '다문화'라는 단어가 채우고 있다.

이민자에 대한 인식 개선 등 바람직한 다문화 사회를 위한 선결 과제도 분명 존재하지만, 다문화를 떠올렸을 때 농촌·동남아 국제결혼·조선족 등 다소 부정적인 어감의 단어들이 함께 떠오르던 것도 이제는 구시대적 사고 발상이라는 지적이다.

190개국 200만명의 외국인과 함께 사는 대한민국의 오늘. 거스를 수 없이 우리는 이미 다문화다.

# 국내 체류 외국인 200만명 시대

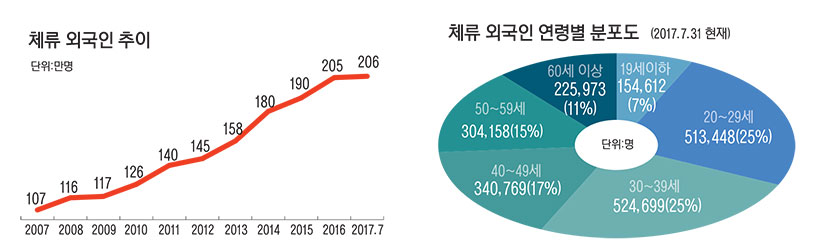

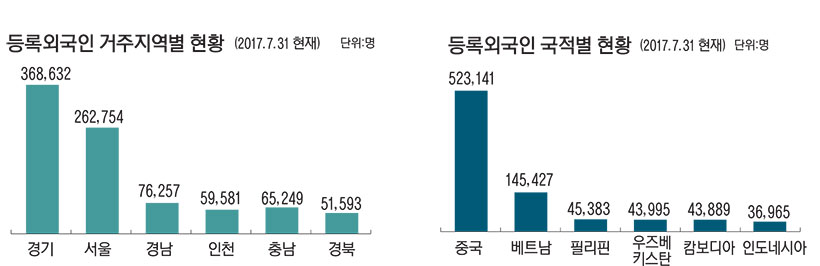

지난 7월 말 현재 우리나라에 체류하고 있는 외국인은 206만3천659명에 달한다. 국적별로는 중국이 99만8천982명으로, 전체의 절반가량인 48.45%를 기록했다. 이어 베트남 16만919명(7.8%), 미국 14만9천88명(7.2%), 타이 10만4천992명(5.1%), 우즈베키스탄 6만159명(2.9%) 순으로 나타났다.

체류 외국인은 다시 '외국인등록자'(114만1천271명)와 '외국국적 동포 국내거소신고자'(39만여명), '단기체류자'(52만여명)로 나뉜다. 경기도에 등록된 외국인은 36만8천632명으로, 전체 외국인등록자의 32%가량이 도내에 터를 잡고 있다.

경기지역에서도 압도적인 수를 자랑하는 시군은 안산시다. 안산시에는 단원구 4만2천254명을 비롯해 총 5만2천357명의 외국인이 등록돼 있다. 수원시와 화성시, 시흥시에도 각각 3만6천309명, 3만4천901명, 3만798명의 외국인이 거주 중이다.

국내 체류 중인 외국인의 수는 해마다 꾸준히 증가했다. 지난 2006년 91만여명에 불과했던 체류외국인은 이듬해 100만명을 돌파했고, 지난해 204만명까지 늘어 10년 사이 2배나 뛰었다. 체류 외국인의 연령은 20~29세가 51만명(25%), 30~39세가 52만명(25%)으로 사회의 일꾼인 20~39세 청장년층이 절반을 이루고 있다.

# 늘어나는 결혼이민자·귀화자

여성가족부의 의뢰로 한국여성정책연구원이 연구한 '다문화가족 실태조사 분석' 보고서에 따르면 지난 2015년 기준 전체 다문화가구는 27만8천36가구로 추정된다. 이는 같은 해 주민등록 인구통계상 우리나라 전체 가구의 1.32%를 차지한다.

외국인등록자와 마찬가지로 다문화가구의 27.8%는 경기지역에 거주하고 있다. 특히 우리나라 전체 주민등록세대 중 경기도에 거주하는 가구 비율이 23.2%인 것에 비해 다문화가구 비율은 이보다 높아, 상대적으로 경기지역에 다문화가구가 많이 집중돼있는 것으로 나타났다.

결혼이민자·귀화자는 30만4천516명으로 추정된다. 3년 전과 비교하면 7.52% 증가했다. 성별로는 여성이 24만8천142명으로 81.5%에 달해 압도적으로 남성보다 많았다. 출신국적은 중국(한국계) 30.8%, 중국 22.4%, 베트남 20.8%로 중국과 베트남 출신이 70% 이상을 차지했다. 다음으로 필리핀 6%, 일본 4.5% 순으로 조사됐다.

한편 결혼이민자의 40.9%는 국적을 취득한 상태고 74.8%는 결혼이민 또는 국민의 배우자 자격을 소지, 영주자격 소지자는 15.8%인 것으로 집계됐다. 국적 미취득 결혼이민자의 54.8%는 국적을 취득할 계획이 있으며, 21.2%는 영주권만 취득할 예정인 것으로 조사됐다.

# 우리는 왜 다문화 사회를 부정적으로 볼까?

아산정책연구원의 지난해 다문화 인식 조사 결과를 살펴보면, 우리나라에 살고 있는 외국인들에 대해 '거부감이 든다'는 응답은 21.5%였다. 지난 2013년 20.8%에서 2014년 18%, 2015년 15.9% 등 매년 응답 비율이 줄었으나 지난해 처음으로 거부감이 든다는 응답자가 늘었다. 1년 전보다 무려 5.6%p 증가했다.

또 다문화 가정의 증가가 한국 사회에 어떤 영향을 줄 것인지에 대한 조사에서도 '다양한 인적 구성으로 장기적으로 경쟁력 강화에 도움이 될 것이다'라는 긍정적인 응답은 2015년 74.2%에서 지난해 70.9%로 줄었다. 반면 '사회 불안을 높이고 사회 통합을 어렵게 할 것'이라는 부정적인 응답은 같은 기간 25.8%에서 29.1%로 늘었다.

IOM이민정책연구원이 지난해 발간한 '외국인 및 이민에 대한 국민의 태도변화 분석' 보고서도 마찬가지다. 보고서는 이민자가 한국경제에 도움을 준다고 생각하는 사람들이 그렇지 않다고 보는 사람들보다 많지만, 동시에 이민자가 내국인 일자리를 빼앗아갈 수 있으며 이들의 증가로 국가재정 부담이 커질 수 있다고 생각하는 사람들이 점차 늘어가는 추세라고 분석했다.

또 외국인 증가로 범죄율이 높아질 것을 우려하는 이들의 비율은 지난 2012년 35.4%에서 3년 만에 46.7%로 최근 들어 상당히 증가, 이에 반대하는 이들보다 2~3배 이상 많은 것으로 조사됐다.

다문화 가정 및 외국인들이 국내에서 차별을 경험한 비율도 40.7%에 육박한다. 여성가족부 등 정부와 지자체에서는 다문화에 대한 사회적 인식을 개선할 캠페인을 벌이고 있지만, 아직 큰 효과를 나타내지 못하고 있다. 우리 사회 깊숙히 내제된 단일민족에 대한 우월 의식 및 이질감, 범죄 우려, 일자리 등 때문으로 분석된다.

이에 일회적인 캠페인성 운동에 그치지 말고 해외 사례 등을 참고해 제도적 틀 안에서 인식을 개선해야 한다는 게 전문가들의 중론이다. 실제 단일민족이던 독일 및 스웨덴 등은 복지 중심에서 교육 중심으로 다문화 정책을 변화시켰다. 또 다문화가정에 자국어 사용할 수 있게 의무교육을 실시한 결과 이들에 대한 내국인의 인식을 크게 개선 시켰다는 평가다.

한국여성정책연구원 관계자는 "사회 융합을 위해서는 그 나라의 언어와 교육이 상당한 역할을 한다. 가장 기본적인 요소부터 공감대를 형성해야 이질감이 사라질 수 있다"고 말했다.

/황준성·신선미기자 ssunmi@kyeongin.com

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)