60년 앞을 내다 보는 '에너지 세대교체' 대장정이 시작됐다. 문재인 대통령이 지난 6월 열린 고리 1호기 영구 정지 선포식에서 "새 정부는 탈원전과 함께 미래 에너지 시대를 열겠다"고 밝히면서부터다.

공정률 28%의 신고리 5·6호기 건설 중단이 맞는지, 전기요금이 지나치게 오르지 않을지, 신재생에너지가 경제적으로 이익이 될지 등에 대한 의문은 아직 명확하게 답이 나오지 않았다. 하지만 세계적으로 원전 발전 비중은 차근차근 줄어들고 있다. 이탈리아, 벨기에, 독일, 대만 등은 탈원전 시대가 시작됐다.

화석연료에서 원전으로 옮겨왔듯이, 다시 원전에서 신재생 에너지로 옮겨가는 두번째 '에너지 세대교체'가 우리 눈앞에도 다가온 것이다.

■ 왜 에너지 전환인가

고리 1호기 영구 정지 선포식이 열렸다. 안전하고 깨끗한 에너지로의 전환을 선언했다. 기존의 '수급 안정과 경제성'을 버리고 '안전과 친환경'을 선택하는 과감한 결단이다. 원전과 석탄 중심에서 신재생에너지나 청정에너지로 바퀴의 축이 움직이기 시작한 것이다.

생명, 안전, 환경에 대한 국민적인 요구가 높아지면서 이미 독일, 스위스 등은 에너지 전환에 뛰어들었다. 세계원자력협회는 원전 발전비중이 지난 1996년 17%에서 2014년에는 10.6%로 낮아진 것으로 추산했다.

재생에너지는 지난 2015년 이미 세계 신규 설비의 62%를 차지했다. 이어 석탄 16%, 가스 16%, 원자력 6% 등 순이었다. 총 설비량 역시 내년이면 태양광이 원전을 넘어설 전망이다.

실제 원전의 경제성은 사회적 비용을 고려하면 경제적이지 않다. 현재 발전 단가는 원전 68원/kwh, 태양광풍력은 180원/kwh로 원전 단가가 저렴하다. 하지만 폐기물 처리나 사고 비용 등 사회적 비용을 현실화한다면 실제 원전 단가는 기술 발전 등으로 단가가 하락한 태양광이나 풍력보다 높을 것이라는 분석이 더 많다.

원전 폐기물의 처리도 문제다. 10만 년 이상 격리가 필요한 국내 사용 후 핵연료 발생량은 올해 1만5천t에서 오는 2030년 2만6천t으로 1.7배 늘어날 전망이다. 하지만 원전 내 사용 후 핵연료 저장 시설은 곧 포화한다.

올해 월성의 포화율만 86.2%에 달했다. 세계적으로 처분이 가능한 방폐장도 없다. 결국, 원전 폐기물은 미래세대에게 고스란히 돌아가는 숙제가 된다.

미국과 영국에서도 원전의 경제성에 대한 전망이 밝지 않다.

미국의 경우 2022년 원전의 발전원가가 99달러/MWh라면 풍력(52달러/MWh)과 태양광(67달러/MWh)은 훨씬 낮을 것으로 전망했다.

영국도 2022년 원전의 발전원가는 95파운드/MWh에 달하지만 풍력(61파운드/MWh)과 태양광(63파운드/MWh)은 이보다 적을 것으로 분석했다. 2020년 이후에는 원전 단가가 신재생에너지보다 높아질 것이라는 것이 공통된 의견이다.

이에 따라 정부는 원전의 단계적 감축 방안을 제시하고 있다. 2080년까지 60년 이상 시간적 여유를 갖고 감축에 들어간다는 계획이다. 세부적으로 신규 원전 6기를 백지화하고 노후 원전은 설계 수명 연장을 중단하기로 했다. 신고리 5, 6호기 건설 여부는 공론화 중이다. 월성 1호기도 전력 수급 상황을 고려해 조기 폐쇄를 고려 중이다.

■ 희망, 그리고 과제

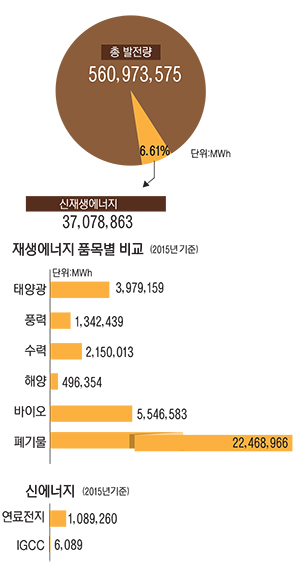

신재생에너지 보급이 확대되면서 전체 발전량 가운데 신재생에너지 발전 비중이 지난 2015년 처음으로 5%를 넘겼다.

현재 신·재생에너지 발전량은 2015년 기준 3만7천79GWh로, 2014년(2만6천882GWh)보다 37.93% 증가했다. 국내 총 발전량 대비 신·재생에너지 발전비중은 2014년 4.92%에서 2015년 6.61%로 1.69%p 증가했다. 문재인 정부는 오는 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 20%까지 늘리겠다고 밝힌 바 있다.

에너지원별로 살펴보면 태양광(9.5→10.7%)은 신규 설치 용량(1천134㎿) 증가로 발전 비중이 크게 증가했다. 반면, 수력(10.2→5.8%)은 평년 대비 72% 수준의 강수량 등의 이유로 발전 비중이 크게 감소했다.

이 같은 신재생에너지 발전 비중의 확대는 2012년부터 시행된 신재생에너지공급 의무화(RPS) 제도의 영향이다. RPS는 500㎿ 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자들이 전년도 전체 전력생산량을 기준으로 일정 비율 이상을 신재생에너지로 생산하도록 의무화한 제도다.

실제 지난 2015년 신재생에너지 발전량을 에너지원별로 살펴보면 태양광이 398만MWh, 수력 215만MWh, 풍력 134만MWh, 해양 50만MWh 수준에 그친데 비해 바이오연료는 555만MWh, 폐기물연료는 2천247만MWh 등으로 폐기물과 바이오가 75%를 차지하고 있는 실정이다.

신재생에너지 사업자들이 인허가나 건설, 운영이 쉬운 폐목재나 폐기물을 집중적으로 사용하기 때문으로 풀이된다. ┃표 참조

특히 폐기물의 경우 신재생에너지에 대한 국제기준과 국내기준이 다르다. 폐기물 발전량의 95%는 제철 공정에서 발생하는 부생가스(제품 생산 공정에서 부산물로 발생하는 가스)와 석유 정제 과정에서 발생하는 폐가스를 이용한 것이다.

현재 우리나라는 폐가스나 플라스틱, 비닐, 고무 등 각종 산업 폐기물 등을 압축해 연료로 쓰는 폐기물 발전을 친환경 신재생에너지로 분류한다. 하지만 폐가스는 대기오염 물질을 배출할 가능성이 높아 친환경적이지 않다는 비판이 나온다.

이 때문에 IEA(국제에너지기구)는 폐가스를 신재생에너지로 분류하지 않고 있다. 폐가스를 신재생에너지에서 빼면 신재생에너지 비중은 6.6%에서 2.8%로 크게 낮아진다.

/조윤영기자 jyy@kyeongin.com 그래픽/박성현·성옥희기자 pssh0911@kyeongin.com

![[현장르포] 공공캠핑장 예약 전쟁 뚫은 가족들의 웃음](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/05/04/news-p.v1.20250502.85051a1be5494b6fa3ab19e13f9e1e46_R.png)